京剧《荷珠配》是传统戏曲中颇具代表性的“才子佳人”题材作品,其故事源于古典文学《警世通言》中的《金玉奴棒打薄情郎》,经京剧艺术家的改编与演绎,成为集道德教化、情感纠葛与舞台趣味于一体的经典剧目,全剧以“贫贱之交不可忘,糟糠之妻不下堂”为核心,通过跌宕起伏的情节塑造了鲜活的人物形象,展现了京剧艺术的独特魅力。

《荷珠配》的故事发生在北宋时期的武昌府,主角金松原为武昌府的豆腐小贩,因家境贫寒,与女儿金玉奴相依为命,金玉奴貌美贤淑,金松视若掌上明珠,一心为她寻得佳婿,时值书生莫稽赴京赶考,途中盘缠用尽,投河自尽,被金松救起,带回家中暂住,金玉奴见莫稽品貌端正,虽贫寒却有才学,便心生爱慕;金松亦欣赏莫稽的志气,遂将女儿许配给他,二人结为夫妻。

莫稽在金家的资助下苦读诗书,果然金榜题名,被授予翰林之职,莫稽中举后逐渐忘却贫贱之交,嫌弃岳父岳母的市井出身,更觉金玉奴“粗俗”配不上自己的身份,在赴任途中,莫稽将船泊于江心,假意与金玉奴观景,将其推入水中,欲制造失足假象,另攀高枝,金玉奴幸被渔夫夫妇救起,收为义女。

金松夫妇失去女儿后悲痛欲绝,上京寻女未果,恰逢新科进士莫稽被当朝太师看中,欲招为女婿,莫稽为攀附权贵,应下婚事,大婚之日,金玉奴扮作乞丐,在太师府外哭诉身世,莫稽见其貌美,竟收为偏房,洞房花烛夜,金玉奴亮明身份,痛斥莫稽忘恩负义、背信弃义之举,太师得知真相后,斥责莫稽品行不端,金松夫妇亦赶到,一家团聚,莫稽幡然悔悟,金玉奴念及旧情,夫妻和好,全剧以“大团圆”结局收场。

主要人物分析

《荷珠配》的人物塑造鲜明立体,性格推动情节发展,凸显主题思想,主要人物及其特点如下(表1):

| 人物 | 行当 | 性格特点 | 关键情节作用 |

|---|---|---|---|

| 金玉奴 | 花旦 | 善良坚韧、聪慧明理 | 被抛弃后不怨怼,以智慧挽回婚姻 |

| 莫稽 | 小生 | 从贫寒感恩到功利负心,终悔悟 | 推动核心矛盾,体现“善恶有报”主题 |

| 金松 | 丑角/老生 | 朴实善良、爱女心切 | 连接贫寒与富贵两重世界,凸显市井温情 |

| 渔夫夫妇 | 末角/彩旦 | 乐善好施、古道热肠 | 救助金玉奴,为后续剧情转折铺垫 |

金玉奴是全剧的灵魂人物,作为市井女子,她主动追求爱情(救莫稽、嫁莫稽),却在遭遇背叛后不沉溺于悲伤,而是以“扮乞丐”的智慧争取尊严与婚姻,体现了传统女性中少有的独立与清醒,莫稽的转变则揭示了人性的复杂:贫寒时的谦卑与中举后的膨胀形成鲜明对比,最终在道德谴责与情感感化下回归良知,警示世人“富贵不能淫,贫贱不能移”,金松的市井小贩形象充满生活气息,其“豆腐郎”的身份与莫稽的“翰林”形成阶层对比,强化了“贫贱之交不可忘”的主题。

艺术特色

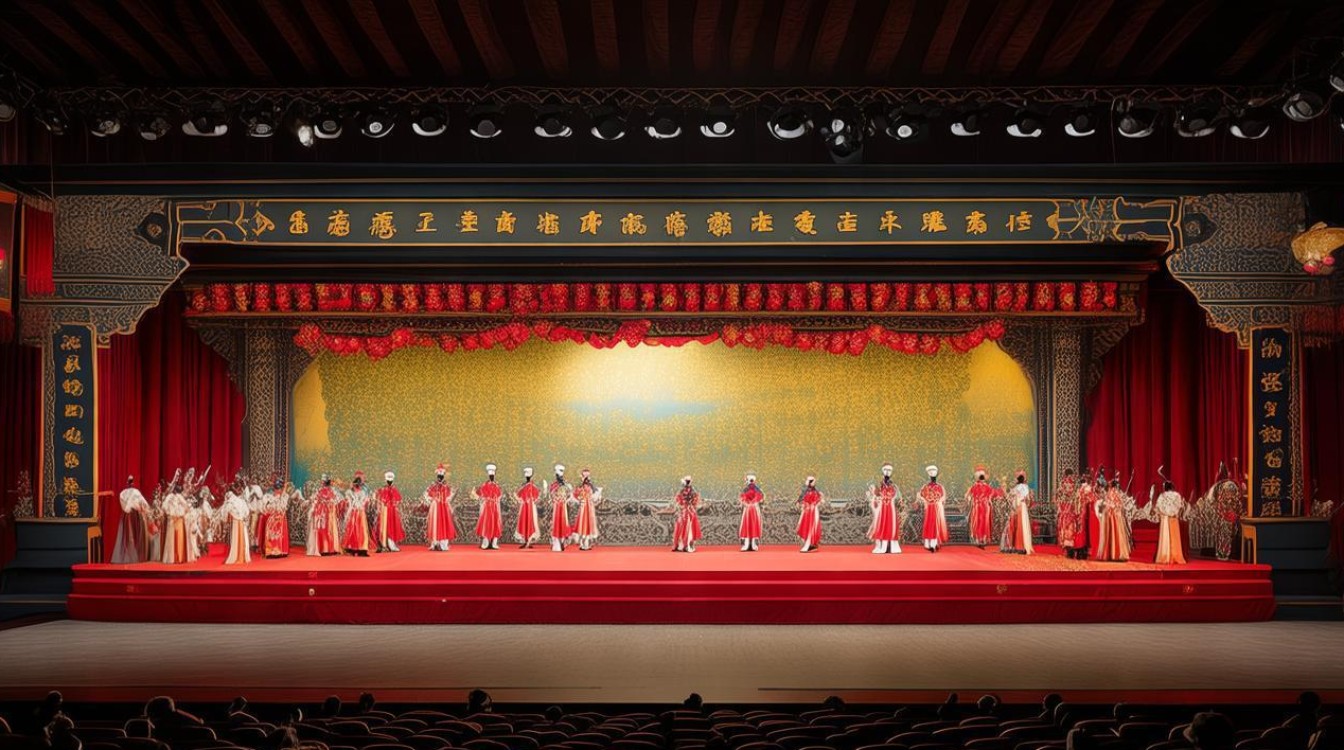

《荷珠配》在艺术表现上充分融合了京剧的唱、念、做、打,既有文戏的细腻,也有武戏的张力,舞台呈现丰富多样。

唱腔设计:人物唱腔贴合身份与情感,金玉奴的唱腔以花旦的“西皮流水”“二黄慢板”为主,如被救后唱“见爹娘珠泪滚滚喉哽咽”,旋律婉转中带悲愤,展现其委屈与坚韧;莫稽的唱腔则在小生的“娃娃调”“导板”中变化,中举后唱“一举成名天下知”,节奏轻快显得意,推金玉奴落水时唱“船行江心风波起”,腔调陡转阴沉,暴露其虚伪本性。

表演身段:全剧身段设计极具生活化与程式化结合,金玉奴“推落水”一场,以“抢背”“吊毛”等翻跌动作模拟落水,配合“水袖功”表现挣扎,惊险中见凄美;“扮乞丐”时,以“矮子步”“碎步”模拟乞丐蹒跚,眼神从躲闪到坚定,将人物从绝望到抗争的心理变化外化于形,金松的“豆腐挑”道具贯穿全剧,挑担、叫卖等动作市井气息浓厚,丑角特有的“挤眉弄眼”增添喜剧色彩,与莫稽的负心情节形成反差,凸显悲剧中的讽刺意味。

舞台美术:传统布景与虚实结合的表演相得益彰,武昌江边、太师府等场景通过“一桌二椅”的简约布置,配合演员的身段表演,让观众在想象中构建空间;金玉奴的服装从粗布衣衫(贫寒)到乞丐装(落难)再到红嫁衣(团圆),色彩变化暗示命运起伏,强化视觉冲击。

影响与传承

《荷珠配》自清代以来久演不衰,不仅因其情节曲折、人物鲜活,更因其传递的道德观与价值观契合大众情感,剧中“棒打薄情郎”的核心情节,成为传统戏曲中“惩戒负心汉”的经典范式,影响了后世《铡美案》《秦香莲》等同类题材的创作,20世纪以来,京剧大师荀慧生、张君秋等均曾演绎此剧,荀派花旦的“娇媚灵动”与张派青衣的“婉转深沉”为角色注入不同韵味,使剧目呈现多元面貌。《荷珠配》仍是京剧教学与演出的常备剧目,其艺术生命力跨越百年,持续感染着观众。

相关问答FAQs

Q1:《荷珠配》与其他“才子佳人”戏相比,有何独特之处?

A1:传统“才子佳人”戏多聚焦于“一见钟情”“终成眷属”的浪漫,而《荷珠配》的独特在于突破了“大团圆”的单一模式,深入刻画了人性的复杂与转变,它不仅讲述爱情,更通过莫稽的“负心—悔悟”与金玉奴的“被弃—抗争”,探讨了道德、阶层与婚姻伦理的关系,具有强烈的现实警示意义,剧中金松的市井形象、渔夫夫妇的善良等配角设置,丰富了社会底层人物的群像,使故事更具生活厚度。

Q2:金玉奴“扮乞丐”的情节在表演中如何体现人物智慧?

A2:金玉奴“扮乞丐”是其扭转命运的关键,表演中通过“身份伪装”与“心理博弈”展现智慧,演员在扮相上刻意“破相”:衣衫褴褛、面涂污渍,以“乞丐”身份掩盖真实目的;念白上,用沙哑的嗓音与哭诉的语调博取同情,实则为揭露真相铺垫;身段上,以“欲言又止”“眼神躲闪”制造悬念,待莫稽放松警惕时,突然亮明身份,用“三击掌”“痛陈往事”等激烈动作与唱腔,将道德谴责推向高潮,这一过程将金玉奴的“智”与“勇”结合,既保全了尊严,又惩罚了负心者,成为全剧最动人的表演段落。