张新芳(1927-2003),河南洛阳人,是河南曲剧史上最具影响力的表演艺术家之一,被誉为“曲剧皇后”,她以深厚的艺术造诣、鲜明的表演风格和卓越的戏剧贡献,将河南曲剧从地方民间小调推向了全国性大舞台,其艺术成就不仅丰富了戏曲大全的内涵,更为中国地方戏曲的发展树立了典范。

生平与艺术启蒙:从民间艺人到曲剧名家

张新芳出生于洛阳一个贫苦农民家庭,自幼酷爱民间艺术,12岁时因家庭变故拜河南曲剧早期艺人朱六来为师,正式开启艺术生涯,彼时河南曲剧尚处于“高台曲”阶段,表演形式简单,以说唱为主,舞台化程度较低,张新芳天赋异禀,嗓音清亮,且善于观察生活,将民间俚语、市井情态融入表演,迅速崭露头角,她早期以饰演闺门旦、青衣为主,在《陈三两爬堂》《小姑贤》等传统剧目中展现了对人物细腻的把握,逐渐在洛阳周边地区小有名气。

1950年,河南省曲剧团成立,张新芳作为核心演员加入,这一时期,她开始系统学习戏曲理论,在传统表演基础上融入话剧、电影等艺术形式的写实手法,推动河南曲剧从“三小戏”(小生、小旦、小丑)向大型历史剧、现代剧拓展,她注重“以情带声,声情并茂”,通过眼神、身段、唱腔的协同,将人物内心世界外化为可感的舞台形象,为曲剧表演注入了新的生命力。

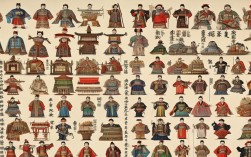

代表作品与艺术成就:经典剧目中的角色塑造

张新芳的艺术生涯留下了数十部经典剧目,这些作品不仅成为河南曲剧的代表作,更被收录进《中国戏曲大全》《河南戏曲经典》等重要戏曲文献,成为后世学习的范本,以下是其最具代表性的作品及艺术特色:

(一)《陈三两爬堂》:一曲悲歌动天下

《陈三两爬堂》是张新芳的奠基之作,她在剧中饰演女主角陈三两,一位沦落风尘却坚守气节的才女,为塑造这一角色,她深入研读明清话本,结合河南方言的韵律特点,创造了“陈派”独特的唱腔体系,剧中“大起板”“慢板”等板式,她以真假声结合的“擞音”技巧,将陈三两的悲愤、刚强与无奈演绎得淋漓尽致,尤其是“骂堂”一折,她通过眼神的凌厉、水袖的甩动和唱腔的顿挫,将人物面对权贵时的不卑不亢展现得入木三分,该剧1956年被搬上银幕,风靡全国,张新芳的表演也成为中国戏曲旦角艺术的经典。

(二)《秦香莲》:传统戏的现代化诠释

在传统剧目《秦香莲》中,张新芳突破青衣“程式化”表演的束缚,赋予秦香莲更丰富的层次感,她摒弃了传统青衣“哭哭啼啼”的刻板印象,通过“见皇姑”时的隐忍、“见包公”时的爆发,展现了人物从柔弱农妇到维权女性的转变,尤其在“杀庙”一折,她以低回婉转的“哭腔”配合颤抖的身段,将秦香莲的绝望与挣扎传递给观众,被誉为“唱出了中国妇女的千年悲苦”,该剧不仅成为河南曲剧的“看家戏”,更被多个剧种移植,张新芳的表演版本成为戏曲大全中“青衣行当”的重要参考。

(三)《风雪配》:喜剧表演的生活化探索

除悲剧外,张新芳在喜剧领域同样成就斐然。《风雪配》中她饰演新娘高秋香,以活泼灵动的表演打破了曲剧喜剧“插科打诨”的低俗化倾向,她通过“梳头”“上轿”等生活化动作,融入河南民间婚嫁习俗,将少女的羞涩、喜悦与聪慧展现得生动鲜活,尤其是“洞房”一折,她以眼神的躲闪、语气的嗔怪,将新婚女性的微妙心理刻画得恰到好处,使该剧成为河南曲剧喜剧的巅峰之作。

为清晰呈现其艺术成就,以下为张新芳代表作品及特色简表:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 艺术特色 | 历史影响 |

|---|---|---|---|

| 《陈三两爬堂》 | 陈三两 | “擞音”唱腔、眼神与身段的结合,悲愤中见刚强 | 首部被搬上银幕的河南曲剧,推动曲剧全国化传播 |

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 青衣表演的突破,层次感的人物塑造,哭腔感染力强 | 成为多剧种移植的经典,戏曲大全中青衣行当的范本 |

| 《风雪配》 | 高秋香 | 生活化喜剧表演,融入民间习俗,灵动活泼 | 河南曲剧喜剧代表作,影响后世喜剧表演风格 |

艺术风格解析:扎根民生的“张派”艺术

张新芳的艺术风格可概括为“乡土化、生活化、人物化”,其核心是“以生活为源,以人物为本”,形成了独具特色的“张派”艺术。

(一)唱腔:方言韵律与音乐性的融合

河南曲剧以河南方言为基础,张新芳在唱腔上深挖方言的音乐性,将洛阳话的“土韵味”与戏曲旋律完美结合,她创造性地运用“呔腔”“滑音”等技巧,使唱腔既通俗易懂,又富有艺术感染力,例如在《陈三两爬堂》中,“未开言来珠泪落”的唱段,她以洛阳话的“儿化音”和“上声调”的转折,将陈三两的悲苦与刚强通过声音传递,形成“一句一叹,一声一情”的演唱效果。

(二)表演:程式与生活的辩证统一

张新芳反对戏曲表演的“形式化”,主张“程式为人物服务”,她将生活中的细节提炼为舞台动作,如在《小姑贤》中饰演恶婆婆,她通过“拄拐杖的颤抖”“斜视的眼神”“说话时嘴角抽动”等细节,将封建家长的刻薄形象刻画得入木三分,她又不拘泥于生活,而是在生活动作中融入戏曲的“圆场”“水袖”等程式,使表演既真实又富有美感。

(三)人物塑造:从“类型化”到“个性化”

传统戏曲中旦角行当常有“类型化”倾向,张新芳则注重人物的“个性化”塑造,她在同一行当的不同角色中注入不同性格:秦香莲的隐忍、陈三两的刚烈、高秋香的活泼,每个角色都有独特的“性格符号”,例如同为青衣,《秦香莲》中的“慢板”沉稳厚重,《陈三两爬堂》中的“快板”则急促有力,通过唱腔节奏的变化凸显人物心境。

对曲剧发展的贡献:从地方戏到国家级非遗

张新芳的艺术实践不仅成就了个人辉煌,更推动了河南曲剧的整体发展。

(一)推动曲剧剧目的创新与拓展

她主演了《红楼梦》《白蛇传》《红灯记》等数十部新编剧目,将曲剧题材从民间小戏扩展到历史剧、现代剧,丰富了曲剧的表现内容,尤其在现代戏《小二黑结婚》中,她突破传统旦角扮相,以朴素的学生装形象塑造小芹,开创了曲剧现代戏表演的先河。

(二)培养曲剧艺术传承人

作为河南省曲剧团的艺术指导,张新芳培养了海连池、胡希华、方素珍等一大批曲剧名家,形成了“张派”艺术传承体系,她主张“因材施教”,根据弟子的特点设计表演风格,使“张派”艺术在传承中不断创新。

(三)助力曲剧非遗保护与传播

2006年,河南曲剧被列入国家级非物质文化遗产名录,张新芳作为主要传承人,晚年致力于传统剧目的整理与教学,她口述的《陈三两爬堂》《秦香莲》等剧目表演经验,被收录进《中国戏曲表演艺术大全》,为后世留下了宝贵的艺术财富。

传承与影响:曲剧艺术的“活化石”

张新芳的艺术影响超越了时代,她塑造的陈三两、秦香莲等角色,已成为戏曲大全中不可磨灭的经典形象;“张派”唱腔被曲界誉为“河南曲剧的标杆”,至今仍是戏曲院校的教学范本,她所倡导的“扎根生活、塑造人物”的艺术理念,不仅影响了河南曲剧的发展,更为中国地方戏曲的现代化转型提供了借鉴。

河南曲剧仍活跃在舞台上,张新芳的艺术精神通过弟子和后辈的演绎得以延续,她的生平事迹被拍摄成纪录片《曲剧皇后》,其故居也成为河南戏曲文化的重要纪念地,提醒着人们:真正的艺术,永远植根于人民的生活与情感。

相关问答FAQs

Q1:张新芳的唱腔有哪些独特之处?为什么被称为“曲剧皇后”?

A1:张新芳的唱腔独特之处在于将河南方言的韵律与戏曲旋律深度融合,创造性地运用“擐音”“滑音”“呔腔”等技巧,形成“字正腔圆、情真意切”的演唱风格,她的唱腔既通俗易懂,又富有艺术感染力,尤其擅长通过声音变化展现人物内心,如《陈三两爬堂》中的悲愤、《秦香莲》中的隐忍,都成为经典,被称为“曲剧皇后”,是因为她不仅将河南曲剧从地方小戏推向全国,更以卓越的艺术成就确立了曲剧在全国戏曲界的地位,其表演和唱腔成为曲剧艺术的标杆,推动了曲剧的发展与传承。

Q2:张新芳对河南曲剧的传承有哪些具体贡献?

A2:张新芳对河南曲剧的传承贡献主要体现在三个方面:一是培养人才,她担任河南省曲剧团艺术指导期间,培养了海连池、胡希华等“张派”传人,形成了系统的传承体系;二是剧目整理,晚年她口述整理了《陈三两爬堂》《风雪配》等经典剧目的表演经验,被收录进《中国戏曲表演艺术大全》,为后世保留了珍贵的艺术资料;三是推动非遗保护,她积极参与河南曲剧申报国家级非物质文化遗产,并通过教学、演出等方式扩大曲剧影响力,使曲剧成为河南文化的重要符号。