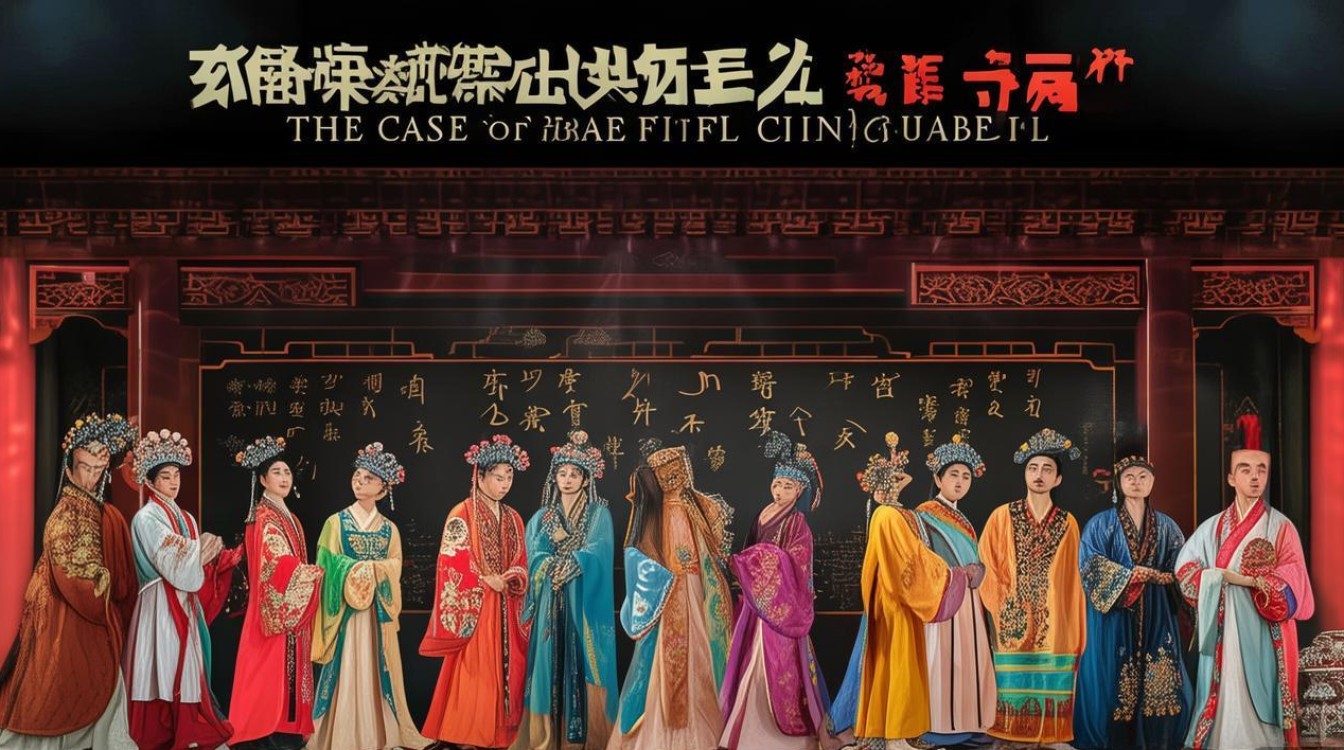

“斩美案”作为中国传统戏曲中的经典剧目,以其跌宕起伏的情节、鲜明的人物形象和深刻的道德寓意,在舞台上流传百年,随着电影艺术的发展,这一戏曲瑰宝被多次搬上银幕,通过镜头语言重新演绎包拯铡美案的传奇故事,实现了传统戏曲与现代媒介的融合,戏曲电影《斩美案》不仅保留了原剧的艺术精髓,更在叙事节奏、视觉呈现和情感表达上进行了创新,成为连接传统戏曲与当代观众的重要桥梁。

戏曲原型:舞台上的“铡美案”传奇

“斩美案”通常指代“铡美案”,其故事源自民间传说,后被改编为京剧、秦腔、豫剧、评剧等多个剧种,核心情节围绕书生陈世美展开:他家境贫寒,苦读十年赴京赶考,中状元后被招为驸马,原配妻子秦香莲携子女进京寻夫,陈世美为保富贵,不仅拒不相认,还派人追杀妻儿,秦香莲无奈至开封府告状,包拯不顾公主与太后的阻挠,依法将陈世美铡死,彰显了“王子犯法与庶民同罪”的正义精神。

戏曲舞台上的“铡美案”以唱功为核心,人物性格通过唱腔塑造得淋漓尽致,包拯的“铜锤花脸”唱腔浑厚刚烈,如“包龙图打坐在开封府”的经典唱段,通过高亢的旋律展现其刚正不阿;秦香莲的“青衣”唱腔凄婉悲切,“秦香莲抬头观细看”等段落诉尽民间女子的苦难与坚韧;陈世美的“小生”唱腔则从初期的儒雅逐渐转为阴鸷,暴露其自私薄幸的本质,舞台美术多采用“一桌二椅”的写意风格,通过演员的身段、水袖、眼神等程式化表演,配合锣鼓经的节奏,营造出强烈的戏剧冲突,这种以虚拟性、程式性为核心的舞台呈现,成为戏曲电影改编的基础。

电影改编:从舞台到银幕的艺术转化

戏曲电影《斩美案》的改编历程可追溯至20世纪初,随着无声电影到有声电影、黑白电影到彩色电影的技术革新,不同时期的版本呈现出鲜明的时代特色。

早期探索:舞台记录与写实化尝试

20世纪20-40年代,上海等地电影公司开始拍摄戏曲片段,如1939年的京剧《铡美案》黑白影片,以固定机位记录舞台表演,镜头语言单一,主要目的是保存戏曲艺术家的表演资料,这一时期的改编更像是“舞台纪录片”,尚未充分发挥电影的表现力。

成熟期:戏曲与电影语言的融合

新中国成立后,戏曲电影进入创作高峰,1964年,长春电影制片厂拍摄的京剧《铡美案》(裘盛戎饰包拯、李炳淑饰秦香莲)成为经典版本,导演在保留戏曲唱腔和表演程式的基础上,运用电影镜头丰富叙事:秦香莲进京寻夫时,通过蒙太奇切换荒野与宫廷的对比场景,暗示陈世美的身份转变;包拯审理案件时,特写镜头聚焦其面部表情,强化“怒铡驸马”的心理挣扎,影片采用实景与布景结合的方式,如开封府大堂的木质结构、宫廷的雕梁画栋,既保留了戏曲的写意美学,又增强了画面的真实感。

地方戏版本也各具特色,如1982年的豫剧电影《秦香莲》(马金凤饰秦香莲),突出豫剧高亢激昂的唱腔特点,在秦香莲“哭庙”一场中,通过仰拍镜头展现人物的悲愤,配合悲怆的板胡音乐,感染力极强。

当代创新:技术赋能与年轻化表达

21世纪后,数字技术为戏曲电影注入新活力,2019年的京剧电影《铡美案》(3D版)采用立体摄影技术,将包拯“开铡”的瞬间以特效呈现,金属寒光与血雾的视觉效果强化了戏剧张力;影片在配乐中加入交响乐元素,既保留了京剧的“皮黄腔”主旋律,又通过丰富的和声增强情感层次,吸引年轻观众。

戏曲与电影的碰撞:艺术元素的转化与创新

戏曲电影《斩美案》的核心挑战在于平衡戏曲的“程式性”与电影的“写实性”,以下从四个关键维度分析二者的融合:

| 艺术元素 | 戏曲舞台呈现 | 电影改编转化 | 效果与意义 |

|---|---|---|---|

| 表演程式 | 水袖、台步、脸谱等高度程式化,如包拯的“整冠”“捋髯”动作 | 保留核心程式(如秦香莲的“跪步”),通过特写镜头放大细节(如陈世美眼神闪躲) | 既传承戏曲表演精髓,又通过镜头强化人物心理 |

| 唱腔音乐 | 以板式变化体(如西皮、二黄)为主,锣鼓经控制节奏 | 保留经典唱段,加入交响乐或电子配器,通过混音优化声场层次 | 增强音乐感染力,适应现代观众的听觉习惯 |

| 舞台美术 | “一桌二椅”写意布景,通过道具象征场景(如“惊堂木”代表公堂) | 实景拍摄(如开封府府衙)与虚拟场景结合,通过光影营造氛围(如“铡美”时的冷色调) | 打破舞台时空限制,增强叙事真实感 |

| 叙事节奏 | 分场结构,节奏较慢,唱段冗长(如“秦香莲闯宫”近30分钟) | 剪辑压缩非核心唱段,通过镜头切换加快节奏(如“追杀”一场采用快速蒙太奇) | 符合电影叙事规律,提升观众观感体验 |

主题的现代解读:从道德审判到人性反思

传统戏曲《斩美案》以“善恶有报”为核心道德训诫,强调“忠孝节义”的伦理秩序,而电影改编通过镜头语言,对主题进行了更深层次的挖掘:

影片强化了“法治精神”的当代价值,包拯铡美并非仅因“陈世美负心”,更因其“欺君罔上、谋杀亲妻”的罪行,电影通过展现开封府审案的程序正义(如秦香莲呈递状纸、证人证言的呈现),将传统“清官情结”转化为对“法律面前人人平等”的现代法治理念的呼应。

对人物复杂性的刻画更加立体,陈世美不再是单纯的“负心汉”符号,电影通过闪回镜头展现其寒窗苦读的艰辛与面对权贵诱惑的挣扎,暗示其堕落是个人欲望与社会阶层固化共同作用的结果;秦香莲也从“被动受害者”转变为“主动抗争者”,她进京寻夫、拦轿告状的行为,被赋予了女性独立意识的现代解读。

相关问答FAQs

问:戏曲电影《斩美案》与传统舞台剧的核心区别是什么?

答:核心区别在于媒介特性带来的艺术呈现差异,传统舞台剧依赖演员的现场表演和程式化动作,通过虚拟布景和观众的想象完成叙事,节奏较慢,强调“唱念做打”的综合艺术性;而戏曲电影通过镜头语言(如特写、蒙太奇)、实景拍摄和后期技术(如特效、混音),打破舞台时空限制,叙事节奏更紧凑,同时强化人物心理和视觉冲击力,舞台上的“铡美”仅通过演员动作和锣鼓暗示,电影则可通过特写和特效直观展现,增强戏剧张力。

问:现代观众为何仍对《斩美案》电影改编感兴趣?

答:《斩美案》的故事内核具有永恒性——“正义战胜邪恶”“法律面前人人平等”的主题跨越时代,仍能引发当代观众共鸣;电影改编通过技术手段(如3D、高清画质)和艺术创新(如交响乐配乐、年轻化演员选择),让传统戏曲更符合现代审美,降低欣赏门槛;影片对人性复杂性的挖掘(如陈世美的堕落原因、秦香莲的抗争精神),使经典故事更具现实意义,成为连接传统文化与当代社会的纽带。