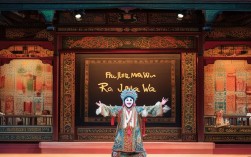

山西戏曲蒲剧,作为“山西四大梆子”之首,承载着晋南大地的厚重文化与炽热情怀,它起源于明代,盛行于清中叶,至今已有六百余年的历史,流行于晋南、陕东、豫西一带,因地处古蒲州(今永济)而得名,蒲剧以高亢激越的唱腔、粗犷豪放的表演、夸张传神的脸谱和丰富多彩的特技闻名于世,被誉为“梆子戏的活化石”,欣赏蒲剧图片,不仅是视觉的盛宴,更是对晋南民俗、历史与艺术美感的深度体验。

蒲剧的历史渊源与艺术特色,从其服饰与脸谱的图片中便能窥见一斑,传统蒲剧服饰讲究“宁穿破,不穿错”,无论是帝王将相的蟒袍玉带,还是平民百姓的布衣素衫,均以绸缎为料,绣有祥云、花鸟、龙凤等图案,色彩浓烈对比鲜明——红的热烈、黑的肃穆、金的尊贵、蓝的沉稳,每一针一线都暗含身份寓意与角色性格,而蒲剧脸谱更是其标志性符号,以“对称夸张、色彩象征”为原则,如红脸代表忠义勇猛(如关羽),黑脸刚直不阿(如包拯),白脸奸诈狡猾(如曹操),蓝绿脸草莽英雄(如窦尔敦),金银脸神佛妖魔(如孙悟空),线条粗犷有力,色块饱满醒目,将人物性格外化为直观的视觉语言,在老照片中,清代蒲剧演员的脸谱多为手绘,笔触稚拙却充满张力,与舞台灯光相映,营造出“浓墨重彩写春秋”的震撼效果。

角色行当的扮相是蒲剧图片欣赏的核心,蒲剧分“生、旦、净、丑”四大行当,每个行当又细分若干角色,其扮相各有千秋,生角是剧中的男性形象,分老生、小生、武生,老生多戴髯口(胡须),穿蟒袍或褶子,如《辕门斩子》中的杨六郎,图片中他头戴黑软翅王帽,身披白蟒,面容庄重,髯口随风飘动,尽显老将的威严与沧桑;小生则俊逸潇洒,如《西厢记》中的张生,戴文生巾,穿箭衣,手执折扇,眼神中透着书生的儒雅与痴情,旦角为女性形象,有青衣、花旦、武旦、老旦之分,青衣重唱功,如《窦娥冤》中的窦娥,图片中她素衣青裙,梳大头,额贴珠花,眉间微蹙,将弱女子的悲苦与刚烈刻画得入木三分;花旦则活泼俏皮,如《拾玉镯》中的孙玉姣,身着红袄绿裤,足蹬绣鞋,动作灵动,眼神流转间尽显少女的娇憨,净角俗称“花脸”,以脸谱和工架见长,如《将相和》中的廉颇,金色脸谱,黑虬髯,身披靠甲,怒目圆睁,展现武将的勇猛与知错能改的磊落,丑角则插科打诨,分文丑、武丑,如《徐策跑城》中的徐策,头戴方巾,面画白豆腐块,虽年迈却步履轻快,表情夸张,为严肃的剧情增添诙谐色彩,下表为部分主要行当的图片特征与艺术代表:

| 行当 | 扮相特征 | 代表作品 | 图片艺术亮点 |

|---|---|---|---|

| 老生 | 髯口、蟒袍/褶子、官帽 | 《辕门斩子》《空城计》 | 髯口功(如“吹髯”“抖髯”)展现情绪,服饰纹样象征身份 |

| 青衣 | 素衣、长裙、大头、素面 | 《窦娥冤》《秦香莲》 | 水袖功(如“甩袖”“绕袖”)配合唱腔,传递悲怆情感 |

| 净角 | 复杂脸谱、靠甲、厚底靴 | 《将相和》《芦花荡》 | 脸谱色彩与图案象征性格,工架稳健,气势威猛 |

| 丑角 | 白豆腐块脸、短衣、方巾 | 《徐策跑城》《七品芝麻官》 | 表情夸张,动作诙谐,服饰色彩鲜明,突出市井气息 |

经典剧目的舞台场景图片,是蒲剧故事性与艺术性的集中呈现,蒲剧传统剧目多达五百余部,多取材于历史演义、民间传说,如《薛刚反唐》《火焰驹》《杀狗劝夫》等,在《火焰驹》的经典图片中,演员饰演的李彦贵被诬陷入狱,其姐李遇春冒死送饭,画面中昏暗的灯光、简陋的牢笼道具、演员悲戚的表情与“跪步”“甩发”等身段结合,将“兄弟情深”与“世事不公”的戏剧冲突渲染得淋漓尽致,而《薛刚反唐》中的“闹花灯”场景,则色彩斑斓:薛刚身着红靠,手持银枪,在舞台上翻腾跳跃;百姓张灯结彩,舞台背景绘有宫殿楼阁,服饰与布景的富丽堂皇与剧情的跌宕起伏相得益彰,展现出蒲剧“文武兼备、悲喜交融”的艺术风格,现代蒲剧演出中,图片还融入了灯光、音效等元素,如《土炕上的女人》改编自现代故事,图片中演员身着粗布衣裳,舞台背景为黄土窑洞,写实布景与传统表演程式碰撞,赋予蒲剧新的时代生命力。

蒲剧表演特技的动态图片,更是令人叹为观止,作为“武戏见长”的剧种,蒲剧演员需掌握“翎子功”“髯口功”“帽翅功”“椅子功”等绝活,在“翎子功”图片中,武将头上的雉鸡翎(翎子)通过演员颈部的细微控制,可做出“左右摇摆”“上下翻飞”“绕圈旋转”等动作,如《黄逼宫》中的吕布,翎子随愤怒的情绪急速颤动,仿佛要刺破空气,展现其“人中吕布”的狂傲,而“椅子功”则在《杀狗劝夫》等剧目中常见,演员需在数把叠起的椅子上完成跳跃、转身、倒立等高难度动作,图片中演员身形稳健,衣袂翻飞,惊险中透着从容,体现出晋南人“刚烈坚韧”的精神特质,这些特技图片不仅是技艺的展示,更是蒲剧演员数十年苦练的见证,每一帧都凝聚着“台上一分钟,台下十年功”的执着。

欣赏蒲剧图片,亦是触摸晋南文化的脉络,服饰上的牡丹纹样寓意富贵吉祥,脸谱的“对称”之美暗合儒家“中庸”思想,舞台道具的“一桌二椅”则体现中国传统美学“虚实相生”的意境,无论是乡村庙会搭台演出的老照片中,台下观众黑压压一片、演员在土台子上挥汗如雨的真实感,还是剧院演出中高清镜头下服饰刺绣的细腻纹路、眼神流转的微妙表情,都让人感受到蒲剧与晋南人民生活的紧密联系——它是节庆的狂欢,是情感的宣泄,是历史的记忆。

蒲剧作为国家级非物质文化遗产,正通过图片、影像等载体走向更广阔的舞台,这些图片不仅记录了蒲剧的艺术魅力,更成为传承晋南文化的重要载体,当我们凝视这些画面时,仿佛能听到高亢的梆子声穿越时空,看到晋南大地上生生不息的文化活力。

FAQs

Q1:蒲剧脸谱的色彩有什么象征意义?

A1:蒲剧脸谱色彩具有鲜明的象征性:红色代表忠义勇猛(如关羽)、黑色象征刚直不阿(如包拯)、白色暗示奸诈狡猾(如曹操)、蓝绿多用于草莽英雄(如窦尔敦)、金银专指神佛妖魔(如孙悟空),色彩深浅也有讲究,如深红表沉稳,浅红显热情,通过色彩的组合与变化,观众可快速判断人物性格与命运走向。

Q2:欣赏蒲剧图片时,可以从哪些角度感受其艺术特色?

A2:可从四个角度切入:一是“服饰与脸谱”,观察纹样寓意、色彩搭配及身份象征;二是“身段与动作”,关注演员的“手眼身法步”,如水袖功、翎子功等特技的动态美感;三是“舞台与布景”,留意传统“一桌二椅”的写意性或现代写实布景的时代感;四是“表情与神态”,体会通过眼神、微表情传递的情绪,如青衣的悲戚、花旦的娇俏、净角的威猛,从而理解蒲剧“以形传神、形神兼备”的艺术追求。