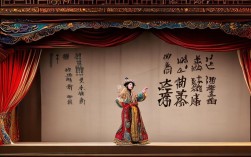

河南戏曲作为中国戏曲文化的重要分支,历史悠久、剧种丰富,以其浓郁的地方特色和深厚的文化底蕴,在中原大地上绽放出独特的艺术光彩,从宋代勾栏瓦舍的萌芽,到明清时期的繁盛,再到近现代的传承创新,河南戏曲始终承载着中原人民的生活智慧与情感表达,成为地域文化的重要载体。

历史渊源与文化土壤

河南戏曲的孕育与中原文明的发展密不可分,早在宋代,汴京(今开封)作为当时的政治、经济、文化中心,勾栏瓦舍中的杂剧、傩戏、诸宫调等表演形式已初具规模,为戏曲的形成奠定了基础,元代,杂剧兴盛,河南作为中原腹地,吸纳了北杂曲的元素,形成了具有地方特色的声腔体系,明代以后,随着梆子腔的兴起,河南梆子(豫剧前身)、曲剧、越调等剧种逐渐成型,并在民间广泛传播,清代中后期,河南戏曲进入鼎盛期,各地戏班林立,名角辈出,豫剧、曲剧等剧种在唱腔、表演、剧目等方面不断完善,形成了独特的艺术风格。

河南的地理环境与民俗生活为戏曲提供了丰富的题材,黄河流域的农耕文明、历史传说中的英雄人物、民间故事中的悲欢离合,都成为戏曲创作的源泉,豫剧《花木兰》取材于北朝民歌《木兰诗》,塑造了替父从军的巾帼英雄形象;《穆桂英挂帅》则演绎了杨家将保家卫国的忠勇故事,这些剧目既展现了中原人民的家国情怀,也融入了朴素的价值观。

主要剧种与艺术特色

河南戏曲剧种众多,其中豫剧、曲剧、越调被称为“河南三大剧种”,此外还有大平调、怀梆、四平调等地方小剧种,共同构成了河南戏曲的多元格局。

以下是河南主要戏曲剧种概况:

| 剧种名称 | 形成时间 | 流行地区 | 代表剧目 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|---|

| 豫剧 | 清代乾隆年间 | 河南、河北、山东等地 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》 | 唱腔高亢激越,板式丰富(【二八板】【慢板】【流水板】),表演大气豪放,富有乡土气息 |

| 曲剧 | 1920年代 | 河南中南部及湖北北部 | 《卷席筒》《陈三两爬堂》《风雪配》 | 唱腔源于民间曲艺“高跷曲”,语言通俗,旋律细腻,生活气息浓厚,表演贴近现实生活 |

| 越调 | 明代中期 | 河南南部及湖北、陕西部分地区 | 《收姜维》《诸葛亮吊孝》《李天宝吊孝》 | 唱腔质朴刚健,文武兼备,以“越调”唱腔为主,表演注重人物性格刻画 |

| 大平调 | 明代嘉靖年间 | 河东北及山东、河北、江苏交界处 | 《三上轿》《铡美案》《寇准背靴》 | 唱腔浑厚雄壮,锣鼓铿锵,擅长表现历史题材,表演程式严谨 |

| 怀梆 | 清代康熙年间 | 河南豫北地区(沁阳、博爱等地) | 《秦英征西》《三打雷音寺》 | 唱腔高亢粗犷,保留了大量明代梆子戏的原始特征,表演质朴自然 |

豫剧是河南戏曲的代表,被誉为“中国第一大地方剧种”,其唱腔以“大腔大调”著称,善于表达激昂、悲壮的情感,常通过“甩腔”“滑音”等技巧增强感染力,豫剧的行当齐全,生、旦、净、丑各有特色,尤其是“帅旦”“闺门旦”等行当,塑造了许多经典女性形象,常香玉大师在《花木兰》中创造的“常派”唱腔,将豫剧的艺术表现力推向新的高度,她“为抗美援朝捐献飞机”的故事,更让豫剧家喻户晓。

传承发展与时代创新

进入21世纪,河南戏曲在现代化进程中面临着传承与创新的挑战,传统戏曲观众老龄化、年轻人兴趣减弱等问题凸显;政府和社会各界通过非遗保护、进校园、数字化传播等方式,推动戏曲的活态传承。

近年来,河南戏曲在创新中焕发新活力,豫剧《焦裕禄》《银杏树下》等现代戏,将现实题材与传统艺术形式结合,展现了新时代中原儿女的精神风貌;曲剧《阿姐鼓》融入音乐、舞蹈等元素,探索戏曲与舞台剧的融合路径;短视频平台上,豫剧演员通过“戏歌翻唱”“戏曲片段演绎”等形式吸引年轻观众,让古老的戏曲艺术“破圈”传播,河南戏曲进校园活动深入开展,通过开设兴趣班、举办戏曲展演,让青少年感受传统文化的魅力。

相关问答FAQs

Q1:河南戏曲中最具代表性的剧种是哪个?它有哪些艺术特色?

A:河南戏曲中,豫剧最具代表性,被誉为“中国第一大地方剧种”,其艺术特色主要体现在:唱腔高亢激越,板式丰富(如【二八板】的叙事性、【慢板】的抒情性、【流水板】的明快性),表演大气豪放,富有乡土气息;行当齐全,生、旦、净、丑各有流派,如常派的刚健、陈派的细腻、崔派的俏丽等;剧目题材广泛,既有历史剧《穆桂英挂帅》,也有现代戏《朝阳沟》,既能表现宏大叙事,也能刻画生活细节。

Q2:河南戏曲如何吸引年轻观众,实现传承创新?

A:河南戏曲通过多种方式吸引年轻观众:一是内容创新,将传统戏曲与现代元素结合,创作如《新版白蛇传》《李白》等具有青春气息的剧目,或改编流行歌曲为“戏歌”;二是传播渠道创新,利用短视频平台(如抖音、快手)发布戏曲片段、幕后花絮,让年轻观众通过碎片化内容接触戏曲;三是形式创新,在戏曲中加入现代舞美、灯光技术,或与话剧、音乐剧跨界合作,增强观赏性;四是教育普及,推动戏曲进校园,开设戏曲兴趣班、举办校园戏曲节,培养青少年的戏曲素养,让年轻一代成为戏曲传承的新生力量。