京剧老旦行当是京剧艺术中极具特色的重要分支,主要扮演中老年女性角色,而“正功老旦戏”则是老旦行当中的核心与精髓,它以传统规范的表演技艺为根基,通过扎实的“四功五法”展现角色的性格、情感与生命状态,承载着京剧表演的程式美学与文化内涵,正功老旦戏强调“功”字,即演员需具备深厚的基本功,在唱、念、做、打(老旦少打,重做)等方面严格遵循传统规范,以塑造出真实可信、生动鲜活的中老年女性形象。

从表演特点来看,正功老旦戏的核心在于“唱”与“做”的完美结合,唱腔方面,老旦使用真嗓(大嗓),音色要求宽厚、苍劲、洪亮,同时又需兼具女性的柔美,讲究“衰音而不衰,雌音而不媚”,在经典剧目《钓金龟》中,康氏的唱段“叫张义我的儿听娘教训”以二黄慢板起唱,通过低回婉转的旋律表现母亲的慈爱与悲苦,尾音的“擞音”运用需恰到好处,既显苍老又不失力量,这需要演员具备极强的气息控制能力和音色驾驭技巧,念白方面,老旦以韵白为主,吐字清晰、节奏沉稳,注重“字正腔圆”,如《赤桑镇》中吴妙贞的念白“包拯他铁面无私心太狠”,通过顿挫有致的语速和轻重缓急的处理,将角色的愤怒、失望与对侄儿的疼爱复杂情感展现得淋漓尽致。

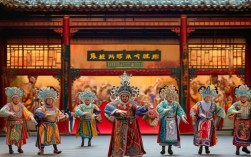

身段动作是正功老旦戏的另一大看点,老旦的动作讲究“稳、沉、准”,步法多为“老旦步”,即脚跟先着地,步幅小而稳,体现年长者的庄重;手势多“捻髯”“托袖”“按掌”,如《杨门女将》中佘太君的“点将”身段,右手持龙头拐杖,左手托髯,眼神坚定,步伐稳健,既显百岁老人的威严,又有统帅的气度,面部表情的“做功”同样关键,眼神需“神完气足”,通过“凝视”“远望”“低垂”等变化传递内心活动,如《徐母骂曹》中徐母面对曹操时的“怒目而视”与“冷笑”,需将刚烈不屈的性格通过细微表情展现出来。

正功老旦戏的经典剧目丰富,每一部都凝聚着历代艺术家的心血,以下为部分代表性剧目及特点:

| 剧目名称 | 核心角色 | 核心技艺展示 | 代表名家 |

|---|---|---|---|

| 《钓金龟》 | 康氏 | 二黄慢板、哭头、母子对白的情感层次 | 李多奎、王玉敏 |

| 《赤桑镇》 | 吴妙贞 | 西皮导板、对唱(与净角)、念白张力 | 李多奎、裘盛戎 |

| 《杨门女将》 | 佘太君 | 高拨子唱腔、点将身段、眼神与仪态 | 王晶华、赵葆秀 |

| 《遇皇后·打龙袍》 | 李后 | 二黄导板、反二黄慢板、悲情身段组合 | 李多奎、李金泉 |

| 《徐母骂曹》 | 徐母 | 韵白爆发力、刚烈性格的身段塑造 | 龚云甫、李多奎 |

正功老旦戏的传承离不开流派的发展,李派”(李多奎)影响最为深远,其嗓音洪亮、气力充沛、唱腔苍劲挺拔,被誉为“老旦泰斗”,后世演员多宗李派,如王玉敏、李金泉等;“龚派”(龚云甫)则以唱腔细腻、做工见长,注重角色的内心刻画;“赵派”(赵静霞)融合做工与唱腔,在身段创新上有一定贡献,当代正功老旦戏的传承者如王晶华、赵葆秀等,既坚守传统规范,又在角色理解上融入时代审美,使这一艺术形式焕发新生。

正功老旦戏不仅是京剧表演技艺的集中体现,更承载着中国传统文化中“孝”“义”“忠”“烈”等伦理观念,通过康氏的母爱、佘太君的忠勇、吴妙贞的刚正,观众感受到中老年女性在家庭与社会中的力量与价值,这正是其艺术生命力所在。

相关问答FAQs:

问题1:正功老旦戏与新编老旦戏的主要区别是什么?

解答:正功老旦戏严格遵循传统京剧程式,以唱念做打的规范技艺为核心,角色塑造更注重“行当共性”,即通过固定套路展现中老年女性的普遍特质;新编老旦戏则在保留传统功法基础上,融入现代舞台语汇(如写实布景、生活化动作),更强调“人物个性”,甚至突破行当限制,但正功戏是新编戏的根基,演员需先掌握正功才能进行创新。

问题2:学习正功老旦戏需要从哪些基本功入手?

解答:学习正功老旦戏需先练嗓,掌握真嗓的宽厚音色,重点练习“衰音”(苍老感)与“雌音”(女性柔美)的平衡;其次练气息,通过“丹田气”训练确保长腔饱满、气口平稳;念白需精通韵白的“尖团字”“上口字”,掌握节奏与语调变化;身段从“老旦步”“基础手势”开始,训练眼神与表情的配合,最后通过经典剧目(如《钓金龟》)片段综合提升唱做能力。