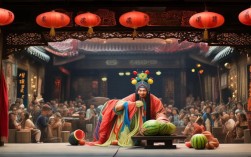

京剧《平原作战》是中国现代京剧发展史上的经典剧目,诞生于1972年,由中国京剧院集体创作,翁偶虹、阿甲等编剧执笔,该剧以抗日战争时期华北平原的军民斗争为背景,改编自同名话剧,深入河北农村采风,将地道战、地雷战等真实斗争经验融入剧情,既遵循当时“文艺为工农兵服务”的创作方向,又以京剧艺术特有的表现力,生动展现了中国共产党领导下的人民群众与侵略者浴血奋战的历史画卷,深刻诠释了“兵民是胜利之本”的战争哲学。

剧情梗概

《平原作战》通过紧凑的情节塑造了李胜才、李母等英雄群像,描绘了平原地区军民抗日的壮丽史诗,以下为剧情主要阶段梳理:

| 阶段 | 主要情节 | 关键事件 | 人物互动 |

|---|---|---|---|

| 序幕:挺进平原 | 八路军排长李胜才率小分队深入华北敌后,与村干部赵震山接头,决定建立抗日根据地。 | 李胜才传达上级指示,提出“以乡村为依托,开展游击战”的方针。 | 与赵震山共同分析敌情,动员群众“有人出人,有枪出枪”。 |

| 第一幕:扎根群众 | 李胜才带领群众挖地道、藏粮食,宣传抗日思想;李母送子参军,鼓励村民参战。 | 村民小英子主动加入妇救会,群众积极支援前线。 | 李母与李胜才的母子情深,体现“母亲送儿打东洋”的家国情怀。 |

| 第二幕:反扫荡 | 日军少佐龟田率部“扫荡”,烧杀抢掠,妄图摧毁根据地,李胜才带领群众利用地道转移。 | 龟田放火烧村,李母为掩护群众转移,与日军周旋,险些被捕。 | 群众配合李胜才“空室清野”,设下地雷阵,龟田首次受挫。 |

| 第三幕:地道战 | 龟田发现地道入口,施放毒气、灌水,企图破坏地道网络,李胜才与群众在地道内智斗。 | 李胜才指挥地道“暗打明藏”,制造假地道迷惑敌人,小分队从地道出口突袭日军。 | 赵震山负责地道联络,小英子传递情报,展现军民协作的智慧。 |

| 第四幕:智取龟田 | 李胜才利用龟田急于寻找粮食的心理,设下“诱敌深入”之计,将其引入伏击圈。 | 群众配合“声东击西”,在地道内点燃柴火制造浓烟,龟田陷入包围。 | 李胜才与龟田正面交锋,亲手击毙日军头目,全歼敌军。 |

| 尾声:胜利凯歌 | 根据地军民欢庆胜利,李母勉励大家“抗战到底,迎接解放”。 | 小分队整装待发,准备奔赴新的战场。 | 群众高唱“人民战争胜利万岁”,画面定格在军民同心的壮阔场景。 |

主要人物

- 李胜才(老生行当):八路军排长,智勇双全,既懂军事战略又善于发动群众,核心唱段“人民的利益高于一切”激昂高亢,展现其“为人民解放而战”的坚定信念,是八路军基层指挥员的典型形象。

- 李母(旦行,青衣/老旦):普通农村妇女,儿子参军后成为抗日群众的“精神母亲”,她深明大义,在日军烧村时挺身而出,唱腔质朴深情,体现中国妇女的坚韧与家国大义。

- 龟田(净行,武净):日军少佐,凶残狡猾,代表侵略者的野蛮与虚弱,其“武士道”精神在人民战争的汪洋大海中彻底崩溃,最终被李胜才击毙,象征侵略者的必然失败。

- 赵震山(生行,老生):村干部,李胜才的得力助手,熟悉地形、联系群众,是军民团结的“桥梁”,表演沉稳干练,展现基层干部的组织能力。

- 小英子(旦行,花旦):年轻村民,妇救会成员,活泼勇敢,通过她传递情报、照顾伤员等情节,表现青年一代的抗争精神,为剧情增添青春活力。

艺术特色

《平原作战》在京剧现代化探索中成就显著,其艺术创新体现在多个维度:

- 唱腔设计:在传统西皮、二黄板式基础上,融入河北梆子、民歌元素,如李母的“二黄慢板”带有乡土韵味,李胜才的“西皮流水”节奏明快,既保留京剧韵味,又贴近现代生活气息。

- 表演革新:武打设计突破传统“开打”模式,结合战争实际,如“地道战”中的匍匐前进、“地雷战”中的爆破动作,用虚拟表演与写实道具结合,营造出紧张激烈的战斗氛围。

- 舞台美术:采用写实与写意结合的手法,转台表现地道纵横,灯光模拟硝烟弥漫,布景以“村口老槐树”“地道入口”等意象为主,既简洁又富有层次,增强场景真实感。

- 人物塑造:打破传统京剧“才子佳人”的套路,以普通群众和基层士兵为核心,人物语言、动作均来自生活,如李母的“纺车唱段”、赵震山的“方言念白”,使角色更加鲜活可信。

影响与传承

该剧1973年首演后引起轰动,成为当时京剧现代戏的标杆,并拍摄成电影在全国放映,地道战”“地雷战”等情节的舞台呈现,为后世京剧现代戏提供了宝贵经验;李胜才、李母等英雄形象深入人心,成为红色文化的重要符号,近年来,京剧界多次复排该剧,青年演员通过创新演绎(如融入现代音乐元素、优化舞台技术),让经典焕发新生,继续发挥着传承红色基因、弘扬爱国主义精神的作用。

FAQs

问:《平原作战》作为现代京剧,与传统京剧在艺术表现上有哪些主要区别?

答:区别主要体现在四方面:一是题材内容,传统京剧多取材于历史故事、神话传说(如《霸王别姬》《贵妃醉酒》),而《平原作战》以现代战争为背景,聚焦现实生活;二是唱腔设计,传统京剧严格遵循板腔体(如“西皮流水”“二黄导板”),该剧融入河北梆子、西洋乐等元素,节奏更富时代感;三是表演形式,传统京剧以程式化动作为主(如“起霸”“走边”),该剧结合现实生活,如挖地道、扛枪等动作更写实;四是舞台美术,传统京剧以“一桌二椅”的简约布景为主,该剧采用写实布景与科技手段(转台、灯光)结合,增强场景真实感。

问:《平原作战》中的“地道战”情节是如何在舞台上呈现的?

答:舞台呈现主要通过“转台分层+道具+演员表演”三位一体:转台分为上下两层,上层为地面场景(如村庄、田野),下层为地道内部,通过旋转切换空间;道具方面,用木制地道板模拟地道入口,演员通过弯腰、匍匐、传递物品等动作表现地道内的行进与战斗;灯光设计上,地道内用昏暗灯光与烟雾效果营造压抑感,地面场景用强光与音效(如枪声、爆炸声)表现战斗激烈,通过演员的虚拟动作(如“暗号接头”“地雷引爆”)和群众配合,将地道的隐蔽性、战术性直观展现,既保留京剧的写意性,又增强情节的紧张感与真实感。