京剧作为中国传统戏曲的集大成者,其经典剧目通过影视化改编得以跨越时空传播,铡判官》便是兼具舞台张力与大众影响力的代表作,这部取材于民间包公传说的京剧作品,以“人鬼奇冤”“铁面铡奸”为核心,塑造了包拯明察秋毫、正义凛然的清官形象,更通过影视媒介的二次创作,让传统艺术在光影世界中焕发新生。

剧目源流与剧情

《铡判官》属京剧传统公案戏,与《铡美案》《铡包勉》并称“铡三案”,但题材侧重有所不同,其故事雏形可追溯至宋代话本“包公案”,经元杂剧、明清小说不断丰富,最终在京剧舞台上定型为“鬼诉冤”的经典叙事,剧情围绕民女柳金蝉的冤案展开:元宵夜,柳金蝉随母观灯,被恶霸高珍(一作“郭槐”门生)抢走,其父柳员外告官反遭诬陷,含恨自尽,柳金蝉逃亡中坠河身亡,魂魄夜宿破庙,恰逢包拯陈州放粮归京途中歇脚,鬼魂诉冤后,包拯命王朝、马汉查访,最终查明真相,将高珍与受贿知县铡正法,还柳家清白。

这一剧情融合了“社会冤案”“超自然元素”与“清官断案”,既展现了封建社会的黑暗与不公,又通过包拯“日断阳,夜断阴”的设定,强化了“正义必胜”的民间信仰,剧中“鬼魂告状”的奇幻桥段,虽带有志怪色彩,却巧妙推动了情节发展,凸显了包拯“人鬼皆可辨”的智慧与胆识。

京剧艺术表现的核心特色

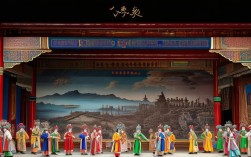

《铡判官》作为京剧传统剧目,其艺术魅力集中体现在行当、唱腔、念白与身段的精妙融合中。

行当与人物塑造:包拯是全剧核心,属净行“铜锤花脸”范畴,其标志性黑脸“月牙纹”脸谱象征“铁面无私、日断阳夜断阴”的神力,表演中,演员需通过沉稳的台步、洪亮的嗓音与威严的眼神,塑造包拯“威而不怒、刚正不阿”的形象,如包拯升堂时的“起霸”动作,通过甩袖、整冠、撩袍等程式化动作,既展现了官威,又暗含对冤案的审慎态度,而柳金蝉的鬼魂形象,则由旦行应工,表演时需兼顾“鬼魂的飘忽”与“冤魂的悲切”,如水袖的轻甩、眼神的游离,以及唱腔中的悲音处理,营造出“幽魂诉冤”的凄凉氛围。

唱腔与念白的戏剧张力:全剧唱腔以西皮、二黄为主,板式丰富,如包拯查案时的“二黄导板”,旋律苍劲悲凉,配合“高珍作恶天不容”的唱词,既表达了对冤案的愤慨,也暗示了正义必将降临的信念;而柳金蝉鬼魂诉冤时的“反二黄慢板”,则通过低回婉转的旋律与“实指望观灯把春景赏,谁料想强徒起不良”的唱词,将民女的悲愤与无助展现得淋漓尽致,念白方面,包拯采用韵白与京白结合的方式,韵白凸显其身份威严,京白则增强口语化表达,如“王朝、马汉!速将此案查明!”的命令式念白,干脆利落,极具压迫感。

身段与舞台调度:京剧的“虚拟性”在《铡判官》中体现得尤为明显,如“鬼魂诉冤”一场,舞台上无实物道具,仅通过演员的旋转、俯身与水袖的翻飞,表现柳金魂“飘忽而至”的动态;包拯“夜审鬼魂”时,通过“搓手”“蹙眉”等细微动作,展现其虽见鬼魂却镇定自若的心理;而“铡奸”高潮部分,演员的“亮相”动作(如单腿点地、铡刀高举),配合锣鼓点“仓才仓才才”,将戏剧冲突推向顶点,让观众在视觉与听觉的双重冲击中感受到正义的伸张。

影视改编与传播的新生

随着影视技术的发展,京剧《铡判官》多次被搬上银幕,从早期的舞台纪录片到数字电影,每一次改编都为传统艺术注入了新的生命力。

不同版本的影视呈现:1956年,上海电影制片厂拍摄了京剧电影《铡判官》,由李和曾饰演包拯,导演采用“舞台实拍+局部特写”的方式,保留了京剧原汁原味的表演,如李和曾高亢激昂的唱腔与威猛的身段,通过镜头得以清晰呈现,成为当时观众了解京剧的重要窗口,1982年,北京电影制片厂推出新版《铡判官》,由裘派花脸裘少戎主演,此版本在场景上有所突破,加入了外景拍摄(如破庙、街道),通过实景与舞台布景的结合,增强了故事的写实感,同时保留了京剧的核心程式,2010年后,随着数字电影技术的发展,央视拍摄了高清京剧电影《铡判官》,由孟广禄饰演包拯,导演运用多机位拍摄与后期剪辑,通过特写镜头展现演员的眼神、表情(如包拯审案时额头的汗珠),并融入交响乐配乐,让传统京剧的唱腔与音乐更具现代感,吸引了更多年轻观众。

影视改编的艺术平衡:京剧影视化的核心在于“传统程式”与“影视语言”的平衡,成功的改编既不破坏京剧的“写意性”,又借助影视的“写实性”增强故事感染力,在“鬼魂诉冤”一场,舞台版仅靠演员表演营造氛围,而影视版可通过光影、音效(如风声、低吟)强化“阴森感”,但演员的水袖、台步等程式动作仍需保留,这是京剧艺术的灵魂,影视改编还通过“叙事节奏”的调整,让故事更符合大众观影习惯——如将舞台版的“分段表演”改为“线性叙事”,通过蒙太奇手法穿插柳金蝉遇害、包拯查案的平行情节,增强了故事的紧凑度。

文化价值与当代影响

《铡判官》的流传,不仅在于其精彩的戏剧冲突,更在于其承载的文化内涵,作为“清官戏”的代表,它通过包拯这一形象,传递了“民为邦本”“正义至上”的传统文化理念,反映了古代民众对公平正义的向往,在当代,这部作品仍具有现实意义:它既是对司法公正的呼唤,也是对传统文化的传承,通过影视媒介,年轻一代得以近距离接触京剧艺术,感受“唱念做打”的魅力,从而增强文化认同。《铡判官》中的“人鬼情”元素,虽为虚构,却暗含“善恶有报”的朴素价值观,这种跨越时代的道德教化,使其成为连接传统与现代的文化纽带。

京剧电影《铡判官》主要版本比较

| 版本 | 上映时间 | 主演 | 导演 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 1956年版 | 1956年 | 李和曾 | 沈浮 | 舞台实拍,保留原汁原味京剧表演,李和曾唱腔高亢,突出“铜锤花脸”的威猛。 |

| 1982年版 | 1982年 | 裘少戎 | 荆杰 | 加入外景拍摄,场景更丰富,裘派唱腔韵味浓厚,融合传统与现代叙事节奏。 |

| 2010年版 | 2010年 | 孟广禄 | 陈薪伊 | 高清数字拍摄,特写镜头细腻,配乐融合交响乐,吸引年轻观众,强化视觉冲击。 |

相关问答FAQs

问:《铡判官》与其他“铡”系列剧目(如《铡美案》《铡包勉》)相比,在主题和情节上有哪些独特之处?

答:与其他“铡”系列相比,《铡判官》的独特性在于“鬼诉冤”的奇幻情节与“基层冤案”的题材侧重。《铡美案》聚焦陈世美“停妻再娶”的伦理冲突,展现包拯“大义灭亲”的刚毅;《铡包勉》围绕“包勉贪赃”的家族内部矛盾,体现“王子犯法与庶民同罪”的理念;而《铡判官》则以民女柳金蝉的冤案为线索,通过“鬼魂告状”的超自然设定,推动包拯深入民间查案,情节更具民间传奇色彩,也更能反映古代底层民众“告状无门”的社会现实。《铡判官》中包拯“夜断阴”的设定,强化了其“神化”色彩,而其他两剧更侧重“人断阳”的司法公正。

问:京剧电影《铡判官》在改编时,如何平衡传统京剧的程式化表演与影视写实性的需求?

答:平衡的核心是“守正创新”——“守正”即保留京剧的核心程式,如唱腔、念白、身段、脸谱等,这是京剧艺术的灵魂;“创新”则是借助影视语言丰富表现力,具体而言:在表演上,演员需严格遵循京剧的“四功五法”(唱念做打、手眼身法步),如包拯的“甩髯”“亮相”,柳金魂的“水袖功”等;在镜头运用上,通过特写镜头捕捉演员的表情细节(如包拯审案时的蹙眉),用全景镜头展现舞台调度的恢弘(如升堂时的“衙役站班”);在场景设计上,虚实结合——舞台版的“一桌二椅”简化布景,影视版可加入实景(如破庙、公堂),但通过灯光、烟雾等手法保持京剧的“写意性”;在叙事节奏上,影视剪辑可加快节奏,如通过平行蒙太奇交替呈现柳金被害与包拯查案,但关键唱段、身段仍需完整呈现,避免因过度剪辑破坏京剧的韵味,通过这种方式,既让影视作品更具观赏性,又让观众感受到京剧艺术的独特魅力。