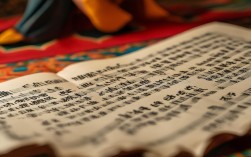

京剧《包公探阴山》是传统包公戏中的经典剧目,讲述了包拯为查明民女柳金蝉冤案,深入阴间查勘真相、惩治恶鬼的故事,全剧以“探阴”为线索,通过虚实结合的舞台呈现和铿锵有力的戏词,塑造了包公“日断阳,夜断阴”的清官形象,彰显了“除暴安良、昭雪沉冤”的核心主题,戏词作为剧目的灵魂,既有京剧程式化的韵律之美,又蕴含着对正义的坚守与对民生的关切,成为观众耳熟能详的经典唱段。

经典戏词解析与艺术特色

《包公探阴山》的戏词以包公的唱腔为核心,结合念白与对白,形成了独特的语言风格,以下选取三个经典段落,从内容、解析及艺术特色展开分析:

| 戏词段落 | 内容解析 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| “开得虎牢关,战罢洛阳城,宋室江山掌在手,唯恐黎民不安宁,陈州放粮转回程,乌盆喊冤进衙门。” | 包公以定场诗开场,交代身份(宋室重臣)与职责(保江山、安黎民),引出“乌盆告状”的起因,奠定“为民请命”的基调。 | 语言简练,气势恢宏,通过“虎牢关”“洛阳城”等历史意象,凸显包公的功绩与威严;句式对仗工整,符合京剧“诗化语言”的传统。 |

| “在阴风惨惨鬼火摇,十八层地狱受煎熬,柳金蝉你若有冤枉,从实说来我知晓!” | 包公深入阴间,面对鬼魂哭诉,以“阴风”“鬼火”营造阴森氛围,直呼受害者姓名,体现对冤情的重视与急切。 | 运用环境描写烘托气氛,“十八层地狱”强化戏剧冲突;唱腔由沉郁转为坚定,突出包公“虽处阴间,心向光明”的品格。 |

| “包拯我秉忠心敢把阴间闯,哪怕它妖魔乱舞鬼猖狂!若有一桩冤案未断明,怎对得起黎民百姓与君王!” | 包公面对阴间险阻,立下誓言,强调“秉忠心”的决心,将个人安危置于身后,凸显“不惧鬼神、只唯真理”的担当。 | 排比句式增强气势,“妖魔乱舞”与“秉忠心”形成对比,凸显人物精神高度;黎民百姓与君王”兼顾家国情怀,深化主题。 |

戏词的整体艺术价值与社会意义

《包公探阴山》的戏词在艺术上兼具“程式化”与“生活化”:严格遵循京剧“西皮流水”“二黄导板”等板式要求,唱词押韵工整,节奏鲜明,如“开得虎牢关”一段,通过短句与快节奏展现包公的雷厉风行;念白与对白贴近口语,如“柳金蝉你若有冤枉”一句,直白亲切,拉近与观众的距离。

在主题表达上,戏词通过“阳间断案”与“阴间探冤”的双线叙事,将“人鬼情仇”与“正义伸张”结合,包公的唱词中,“唯恐黎民不安宁”“怎对得起黎民百姓”等句反复强调“民本思想”,反映了百姓对“清官政治”的向往;而“哪怕它妖魔乱舞鬼猖狂”等词,则以“鬼”喻“恶”,隐喻对现实中贪官污吏的鞭挞,具有深刻的社会批判意义。

相关问答FAQs

Q:《包公探阴山》中“探阴”的情节设计有何深意?

A:“探阴”是全剧的核心情节,通过“阳间—阴间”的空间转换,打破了现实与超自然的界限,阴间的“鬼火”“地狱”等意象,象征了冤屈的压抑与黑暗势力的猖獗;包公主动深入阴间,体现了“不惧未知、只求真相”的勇气,强化了“正义必胜”的主题,这种虚实结合的设计,既丰富了戏剧层次,也让观众在“人鬼互动”中感受到包公形象的神性与人性的统一。

Q:戏词中“乌盆告状”的设定有何文化内涵?

A:“乌盆告状”是传统包公戏的经典桥段,乌盆作为“冤魂附体”的载体,既符合民间“鬼魂申冤”的信仰,也暗喻“冤情无处申告,只能借物诉苦”的社会现实,在戏词中,乌盆的哭诉(“柳金蝉被杀冤难伸,求大人做主雪沉冤”)以“物拟人”的方式,将抽象的冤屈具象化,既增强了戏剧的感染力,也反映了古代百姓对“清官明察秋毫、为民申冤”的期盼,具有深厚的文化底蕴。