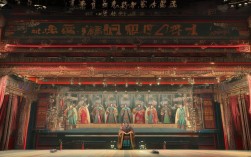

京剧《三娘教子》作为传统戏中的经典伦理剧,其剧照以凝练的舞台瞬间浓缩了复杂的人物情感与戏剧冲突,成为展现京剧艺术魅力的重要载体,这出戏讲述了明代商人薛广外出经商,妻妾相继改嫁,唯有三娘王春娥独自抚养薛倚哥,虽遭儿子误解与顶撞,仍以严母之责教子成才,最终母子团圆的故事,剧照正是通过角色造型、身段表情、舞台布设等元素,将“教子”的严苛、“守节”的坚韧与“团圆”的温情一并凝固,让观者得以透过静态画面,窥见动态戏魂中的文化密码与人性光辉。

从剧情背景看,《三娘教子》的矛盾核心集中于“三娘”与“倚哥”的母子关系,而剧照往往选取最具张力的场景——如“机房教子”中的责子时刻,这一场景中,三娘身着青衣,头戴“蓝边抹额”,足穿“彩鞋”,衣料以素色绸缎为主,仅在袖口与衣襟处绣有淡雅的缠枝莲纹,既符合其守寡持家的身份,又暗合“莲”谐音“怜”的隐喻,她的站姿挺直如松,左手持家法(如戒尺或藤条)微举,右手则指向跪地的倚哥,眼神中既有“恨铁不成钢”的严厉,又藏着“为母则刚”的隐忍,而倚哥的扮相则凸显孩童稚气:梳“孩儿发”,穿红肚兜、绿裤衩,小脸上挂着泪痕,眼神倔强中带着委屈,双手紧紧攥着衣角,这一细节将孩童被责时的恐惧与不服刻画得入木三分,一旁的老仆薛保,身着老夫衣衫,白髯飘飘,双手作揖劝解,眉头微蹙,既是对三娘的体谅,也是对倚哥的疼惜,三人形成的三角构图,让“教子”的冲突与温情在画面中交织。

京剧艺术的“程式化”特征在剧照中体现得尤为鲜明,三娘的“青衣”行当要求“唱念做打”皆以稳为要,剧照中她微侧的身段、下垂的水袖,正是“青衣不出门”的规范体现——动作幅度不大,却通过眼神的“凝视”与“流转”传递情绪:先怒视倚哥,再垂眸叹息,最后望向远方(暗示对丈夫的思念),这一系列眼神变化无需台词,便让观众读懂她内心的挣扎,而倚哥的“娃娃生”行当则讲究“天真活泼”,剧照中他跪地的“扑步”、抹泪的“抖袖”,都是经过提炼的舞台动作,既符合孩童行为逻辑,又强化了戏剧的仪式感,值得注意的是,剧照中的舞台布设极简:一张织布机(象征三娘“机房织布”的日常)、一张方凳(倚哥受罚处),背景以“一桌二椅”为基底,悬挂写有“薛府”的布幔,这种“写意”处理反而凸显了人物的主体地位,让观众将注意力集中在情感交锋上。

服饰与色彩的运用是剧照的又一亮点,三娘的青衣以“蓝、白、灰”为主色调,冷峻的色彩既象征其守节的孤寂,又与倚哥的“红、绿”暖色形成对比,暗示两代人性格的差异——三娘如冷梅坚韧,倚哥似朝阳炽热,而三娘头上的“蓝边抹额”,在传统戏中是节妇的标志性装扮,边缘处的“银线绣福”字,既是对“福泽后代”的期盼,也是对“守节得福”的伦理认同,薛保的白衣白髯则象征其忠厚长者的身份,与三娘、倚哥的色彩构成“冷-暖-中性”的层次,让画面既有冲突又不失和谐,道具的细节也颇具深意:三娘手中的戒尺,表面光滑无痕,暗示其虽严却从未真正滥用;倚哥身旁的织布线团,散落的棉线恰如三娘“剪断机头”的决绝(剧情中三娘曾因倚哥顶撞而剪断织布机上的线,以示断绝母子关系?此处需核对剧情,实际剧情中三娘是因倚哥不肯读书而生气,剪断织布机上的线以示警告),这些静物与人物共同构成了“此时无声胜有声”的叙事张力。

从文化内涵看,《三娘教子》剧照不仅是戏剧的定格,更是传统伦理观的视觉呈现,三娘“教子”的行为,本质是对“忠孝节义”中“孝”与“节”的践行:她以严厉的方式要求倚哥“读书明理”,是“望子成龙”的母爱,也是“光宗耀祖”的家族伦理;她拒绝改嫁、独撑门户,是对“节”的坚守,更是对“夫死从子”的封建礼法的呼应,但剧照也并非一味说教,在三娘严厉的表情下,倚哥泪痕中的委屈、薛保劝解时的无奈,都让“伦理”有了人性的温度——三娘的“严”是“爱”的变体,倚哥的“倔”是“懵懂”的体现,这种复杂情感让剧照超越了简单的道德评判,成为传统戏剧“寓教于乐”的典范,现代视角下,剧照中的三娘更被视为“女性力量”的象征:在男性缺席的家庭中,她以柔弱之躯承担起养家育子的重任,其坚韧、智慧与牺牲精神,至今仍能引发观众的共鸣。

若将剧照中的人物形象与行当特征结合,可更清晰地展现京剧艺术的规范化与个性化:

| 角色 | 行当 | 服饰特点 | 表情神态 | 经典动作 | 象征意义 |

|---|---|---|---|---|---|

| 王春娥 | 青衣 | 素色青衣、蓝边抹额、彩鞋 | 严厉中带隐忍,眼神坚定 | 持戒尺、微举手臂、垂袖 | 节妇持家、母爱深沉 |

| 薛倚哥 | 娃娃生 | 红肚兜、绿裤衩、孩儿发 | 倔强中带委屈,泪眼汪汪 | 跪步、抹泪、攥衣角 | 童真未凿、需教化成才 |

| 薛保 | 老旦 | 白衣白髯、老夫衣衫、黑布靴 | 慈祥中带无奈,眉头微蹙 | 作揖、叹息、搀扶动作 | 忠仆护主、调和矛盾 |

这张表格虽简,却浓缩了京剧“行当分类”与“角色塑造”的精髓——每个行当都有固定的扮相与动作规范,而演员通过个性化的表情与细节处理,让“类型化”角色拥有了“独特性”灵魂,正如剧照中三娘的“青衣”,不同演员演绎时,或更突出其“刚”(如程派唱腔的苍劲),或更强调其“柔”(如梅派唱腔的婉转),但“青衣”的“端庄”与“隐忍”始终是核心,这正是京剧“守正创新”的艺术魅力。

“机房教子”的剧照之所以成为经典,还在于它捕捉了戏剧的“高潮点”:三娘的“怒”、倚哥的“怨”、薛保的“劝”,三者情绪交织,形成“冰与火”的碰撞,画面中,三娘的身影占据中心,她的挺拔身姿与倚哥的蜷缩跪姿形成“压迫-反抗”的视觉对比,而薛保的侧身劝解则如“缓冲带”,让冲突不至于破裂,这种构图不仅符合京剧“以形传神”的美学原则,更暗合了中国传统绘画“疏可跑马,密不透风”的布局智慧——背景极简,人物极繁;动作极简,情绪极丰,观众看到剧照时,仿佛能听到三娘念白中的“不争气的奴才”,倚哥抽泣中的“娘亲错怪了我”,薛保劝解中的“少爷快快起来”,静态画面因此有了动态的“声音”,这正是京剧剧照“以静制动”的艺术魔力。

回望《三娘教子》的剧照,它不仅是京剧舞台的“快照”,更是中国传统文化的“切片”,从三娘的青衣到倚哥的肚兜,从戒尺的寒光到泪痕的温度,每一处细节都承载着伦理观念、审美趣味与艺术智慧,在现代社会,当我们再次凝视这幅剧照时,或许会对“严母”与“慈母”、“传统”与“现代”有新的理解——三娘的“教子”不仅是“管教”,更是“引导”;京剧的“程式”不仅是“规范”,更是“传承”,这幅剧照,因此跨越时空,成为连接过去与现在的情感纽带,让京剧艺术在静默中诉说永恒。

FAQs

Q1:《三娘教子》中三娘王春娥的青衣扮相有哪些讲究?

A1:王春娥的青衣扮相严格遵循京剧“青衣”行当的规范,体现其“端庄、隐忍、节烈”的特质,服饰上,她常穿素色青衣(多为蓝、灰、月白色),衣料为绸缎,袖口与衣襟绣有缠枝莲、梅花等暗纹,象征其高洁品格;头戴“蓝边抹额”(或称“勒子”),边缘处常绣“福”或“寿”字,暗示节妇身份;足穿“彩鞋”(青衣专用绣鞋),鞋面绣简单花卉,与服饰色调统一,妆容上,青角“贴片子”(用假发片修饰脸型),眉心“点红痣”,眼周略施淡彩,突出“端庄”而非“艳丽”,她的水袖、云肩等配饰也以素雅为主,动作上讲究“稳、慢、柔”,如“抖袖”“翻袖”幅度较小,符合“不出门”的规范,整体扮相既符合人物守寡持家的身份,又通过细节传递其内心的坚韧与温柔。

Q2:为什么说“机房教子”是京剧《三娘教子》的核心场景?

A2:“机房教子”是《三娘教子》的核心场景,原因有三:其一,戏剧冲突的集中体现,该场景中,三娘因倚哥逃学顶撞而愤怒,持家法责子,倚哥委屈哭闹,薛保一旁劝解,三人情绪交织,形成“母-子-仆”的矛盾三角,将“教子”的严苛与“亲情”的张力推向高潮;其二,人物性格的塑造关键,三娘的“严母”形象(如“剪断机头”的决绝)、倚哥的“顽童”本性(如倔强顶嘴)、薛保的“忠仆”担当(如劝解求情)均在此场景中得到充分展现,为后续“认母”团圆的情感转变奠定基础;其三,主题思想的升华核心,通过“教子”,戏剧传递了“养不教,父之过;教不严,师之惰”的传统教育观,以及“节妇持家”“光宗耀祖”的伦理观念,同时通过三娘的“隐忍”与“爱”,让“教子”超越了单纯的管教,成为母爱与责任的象征,这一场景不仅是剧情的转折点,更是京剧“以情动人”“寓教于乐”艺术理念的集中体现。