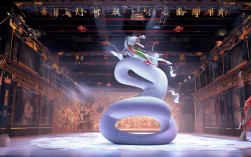

京剧作为中国传统文化的集大成者,以其程式化的表演、丰富的脸谱艺术和悠扬的唱腔,成为世界艺术宝库中的瑰宝,在数字化浪潮下,京剧文化通过单机游戏这一载体焕发新生,而“没茶叶”这一表述,或许暗指这类游戏摒弃了冗余的娱乐元素,专注于京剧艺术的纯粹体验——没有复杂的系统堆砌,没有偏离主题的剧情分支,如同清茶般,以最本真的方式呈现唱念做打的魅力,这类游戏不仅是娱乐产品,更是传承京剧文化的“数字戏台”,让玩家在互动中感受国粹的深厚底蕴。

京剧题材单机游戏的探索并非一蹴而就,早在2010年前后,国内游戏市场便出现零星尝试,如《戏曲百戏》系列,以脸谱收集和行当介绍为核心,玩法类似“电子图鉴”,虽简陋但为后续作品奠定基础,2018年,《京剧大师》的出现标志着玩法升级,其引入的唱腔识别系统让玩家通过麦克风模仿梅派、程派等流派唱腔,系统实时分析音高与节奏,反馈“字正腔圆”评分,首次实现“人机对唱”的互动体验,2020年后,独立游戏崛起,《戏梦江湖》《梨园新声》等作品更注重沉浸感,通过3D建模还原京剧舞台的“一桌二椅”,结合动态捕捉技术,让玩家的手势、步伐能与虚拟角色联动,真正实现“学戏”而非“看戏”。

这类游戏的核心设计,本质是对京剧艺术“数字密码”的拆解与重构,唱腔系统是重中之重,如《梨园新声》收录了从传统老生“嘎调”到青衣“擞音”的20余种演唱技巧,玩家需先学习“气沉丹田”的呼吸方法(通过体感设备监测胸腔起伏),再掌握“吐字归音”的口型变化,游戏内置的“声波图谱”会实时显示演唱与原声的差异,帮助玩家逐步调整,身段教学则更考验细节,以《戏梦江湖》中的“趟马”动作为例,游戏将分解为“勒马”“扬鞭”“圆场”等8个步骤,每个步骤都有3D示范,玩家需模仿动作的幅度与力度,系统通过关节角度判断得分,若连续三次达标,才能解锁完整的“趟马”表演,脸谱绘制则融入了文化解读,玩家需根据角色性格(如关羽的红脸象征忠义、曹操的白脸代表奸诈)选择底色,再用“勾、揉、画”等技法勾勒纹样,错误的选择会触发剧情分支——比如给正面角色画上反派脸谱,会导致NPC“翻脸”,让玩家直观理解脸谱“辨忠奸、分善恶”的符号意义。

文化传承是这类游戏的深层价值,对年轻玩家而言,游戏化学习降低了京剧的门槛:如《京剧大师》中,将“西皮流水”的明快与“二黄慢板”的沉郁转化为节奏游戏,玩家在跟随节拍点击时,潜移默化记住了不同板式的情绪差异;对文化保护而言,部分游戏与非遗传承人深度合作,如《戏梦江湖》中裘派花脸的唱腔由裘派传人裘继戎监修,后台化妆流程则参考梅兰芳纪念馆的文献资料,确保细节的真实性;对国际传播而言,多语言版本的游戏让海外玩家得以一窥京剧魅力,如《Beijing Opera: The Digital Stage》在Steam上线后,带动“脸谱颜色含义”“京剧行当分类”等词条的海外搜索量增长30%,成为文化输出的新窗口。

以下是部分代表性京剧题材单机游戏的对比分析:

| 游戏名称 | 核心玩法 | 文化亮点 | 适合人群 |

|---|---|---|---|

| 《京剧大师》 | 唱腔识别+脸谱收集+流派挑战 | 收录10大流派50段经典唱段,附名家解析 | 戏曲爱好者、初学者 |

| 《梨园新声》 | 身段模拟+剧情分支+行当扮演 | 还原京剧舞台光影,支持生旦净丑全体验 | 青少年玩家、沉浸式体验者 |

| 《戏梦江湖》 | 多行当剧情+非遗合作+后台养成 | 真实还原后台化妆流程,含裘派唱腔教学 | 深度文化体验者、非遗研究者 |

京剧单机游戏(“没茶叶”式)以“减法”做“加法”,剥离娱乐化的浮躁,聚焦京剧艺术的核心魅力,让玩家在互动中感受“台上一分钟,台下十年功”的匠心,当年轻人在游戏中第一次准确唱出“海岛冰轮初转腾”,第一次用云手划出流畅的弧线,第一次为关羽的红脸屏息凝视时,京剧文化便不再是博物馆里的标本,而成为可触摸、可参与、可传承的鲜活记忆。

FAQs

-

京剧单机游戏需要玩家具备京剧基础吗?

完全不需要,这类游戏从零开始设计教学系统,如《梨园新声》设有“新手戏园”模块,用动画讲解“生旦净丑”四大行当的区别,通过“拆解动作—慢速示范—实时纠错”三步教学法,让零基础玩家也能在30分钟内掌握基本的“兰花指”或“马步”,逐步建立兴趣与信心。 -

这类游戏如何避免“说教感”,增强娱乐性?

通过“目标驱动+即时反馈+轻量化社交”机制实现,京剧大师》将唱腔练习包装为“闯关模式”,每通过一关可获得虚拟“戏服”奖励;游戏内设“戏友排行榜”,玩家可上传自己的演唱片段,点赞数最高的作品会登上“戏台首页”,满足玩家的分享欲;部分游戏加入“剧情彩蛋”,如成功完成《贵妃醉酒》的表演后,会解锁“杨贵妃醉酒”的趣味表情包,让学习过程充满轻松乐趣。