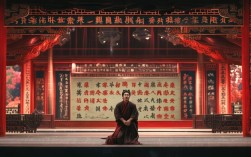

豫剧三团,作为中国现代戏创作的标杆团体,自1952年成立以来,始终以“扎根人民、服务时代”为宗旨,在豫剧现代戏的舞台上书写了无数经典篇章,它不仅承载着豫剧艺术革新的使命,更以鲜明的现实主义风格和深厚的文化底蕴,成为河南文化的重要名片,以下从历史沿革、代表剧目、艺术特色、传承发展等多个维度,全面呈现豫剧三团的艺术魅力与时代担当。

历史沿革:从“河南省歌剧团”到现代戏旗帜

豫剧三团的前身是1952年成立的河南省歌剧团,1956年正式定名为“河南豫剧院三团”,开启了中国戏曲现代戏探索的先河,建团之初,常香玉、陈素真、崔兰田等豫剧大师虽未直接隶属三团,但她们的艺术革新精神为三团奠定了“守正创新”的基调,三团第一代艺术家如魏云、王善朴、柳兰芳等,深入农村、工厂、军营,将普通人的生活故事搬上舞台,彻底打破了豫剧“才子佳人”的传统叙事范式,20世纪50年代末至60年代初,《朝阳沟》的诞生,标志着三团形成了独特的“现代戏创作美学”——以生活为源、以人民为本,用戏曲程式化语言表现当代生活,实现了“戏曲化”与“现代化”的有机统一,改革开放后,三团在保持现实主义传统的同时,积极探索题材拓展,推出了《倒霉大叔的婚事》《村官李天成》等关注社会现实的力作;进入新时代,又以《焦裕禄》《重渡沟》等作品,续写“时代楷模”的艺术篇章,始终站在戏曲反映时代的前沿。

代表剧目:用豫剧讲述中国故事

豫剧三团的剧目库,是一部浓缩的中国当代生活史诗,从早期的农村题材到后来的工业、扶贫、生态主题,其作品始终紧扣时代脉搏,既有对普通人命运的深切关怀,也有对英雄精神的崇高礼赞,以下为部分代表性剧目概览:

| 剧目名称 | 首演时间 | 核心主题 | 艺术成就与社会影响 |

|---|---|---|---|

| 《朝阳沟》 | 1958年 | 知识青年上山下乡,扎根农村 | 开创现代戏“生活化表演”先河,全国巡演超千场,成为“豫剧第一现代戏” |

| 《刘胡兰》 | 1959年 | 革命英雄的坚定信仰 | 以豫剧表现革命历史,获“全国优秀剧目奖” |

| 《李双双》 | 1963年 | 农村妇女的集体主义精神 | 塑造了鲜活的当代女性形象,推动豫剧题材多元化 |

| 《倒霉大叔的婚事》 | 1984年 | 农村改革中的观念冲突与情感变迁 | 融喜剧元素与现实主义,创演出纪录,被全国多个剧种移植 |

| 《焦裕禄》 | 2011年 | 焦裕禄的公仆精神与为民情怀 | 入选“国家舞台艺术精品工程”,引发全国“焦裕禄精神”学习热潮 |

| 《重渡沟》 | 2020年 | 扶贫干部带领群众脱贫致富 | 以小见大展现脱贫攻坚成就,获“中国艺术节文华大奖”提名 |

这些剧目不仅艺术上精益求精,更在思想深度上打动人心。《朝阳沟》中银环从“城市姑娘”到“农村媳妇”的成长,折射出一代青年的理想追求;《焦裕禄》中“心中装着全体人民,唯独没有他自己”的赤诚,成为跨越时代的精神坐标,三团的剧目之所以能“常演常新”,在于创作者始终“把根扎在生活中”——从田间地头的素材收集,到演员的“体验式生活”,再到剧本的“千锤百炼”,每一个环节都践行着“三贴近”原则。

艺术特色:程程式化与生活化的完美融合

豫剧三团的艺术成就,集中体现在对“现代戏戏曲化”的探索上,传统戏曲以“唱念做打”的程式化语言表现古代生活,而现代戏需要用程式表现当代人的言行举止,这对戏曲形式提出了全新挑战,三团的艺术家们通过“提炼生活、转化程式、创新语言”,构建了独特的表演体系。

在表演上,三团强调“生活化的真实”与“戏曲化的韵律”统一。《朝阳沟》中银环锄地,演员并非简单模仿农民动作,而是在“锄地”的生活基础上,融入戏曲的“圆场”“水袖”等程式,既符合人物身份,又保留了豫剧的韵律美,魏云饰演银环时,特意到农村学纺花、挑水,将劳动中的细节转化为舞台上的“程式化动作”,让表演自然而不失戏曲韵味。

在唱腔上,三团打破了豫剧传统流派的界限,融合豫东调的明快与豫西调的深沉,创造出“朴实无华、贴近生活”的“现代戏唱腔”,王善朴在《朝阳沟》中演唱“祖国的大地无限好”,用口语化的唱词、亲切的旋律,唱出了知识青年的青春激情;虎美玲在《穆桂英挂帅》中虽属传统戏,但其“挂帅”唱段的豪迈,也体现了三团对“声情并茂”的追求,三团在音乐伴奏上大胆创新,将西洋乐器(如小提琴、大提琴)与民族乐器(板胡、二胡)结合,增强了音乐的表现力,如《焦裕禄》中“风雪夜访贫”一场,用低沉的弦乐与呼啸的风声交织,营造出悲壮而深情的氛围。

在剧本创作上,三团坚持“小人物、大主题”,通过普通人的命运折射时代变迁。《倒霉大叔的婚事》以“相亲”为线索,展现农村改革中人们思想观念的变革;《村官李天成》通过“买马”等生动情节,刻画了基层干部的担当与智慧,这些作品语言通俗易懂,充满乡土气息,既有“接地气”的生活质感,又有“直抵人心”的思想力量。

传承发展:在守正创新中续写辉煌

进入新时代,豫剧三团面临艺术传承与市场挑战的双重考验,为让现代戏“活”在当下,三团从剧目创作、人才培养、传播方式三方面发力,推动豫剧艺术创造性转化、创新性发展。

在剧目创作上,三团既深耕红色题材与现实主义主题,也尝试轻喜剧、音乐剧等新形式,2023年推出的《黄河儿女》,以黄河生态保护为背景,用青春化的叙事展现新时代治黄精神,吸引了年轻观众;改编自经典名著的《平凡的世界》,将路遥的文学巨著转化为戏曲语言,实现了文学与戏曲的跨界融合。

在人才培养上,三团实施“名家带徒”计划,魏云、王善朴等老艺术家亲授技艺,培养出李树建、贾文龙、杨红霞等梅花奖得主;同时与高校合作开设“豫剧现代戏表演班”,系统培养青年演员,95后演员小香玉(原名陈百玲)虽以通俗唱法闻名,但其对传统豫剧的传承,也体现了三团艺术影响力的延伸。

在传播方式上,三团打破“剧场演出”的单一模式,通过“线上直播”“进校园”“文旅融合”扩大受众,2022年,“豫剧三团云剧场”在抖音、B站开播,单场直播观看量超百万;《朝阳沟》景区(河南安阳)将演出与旅游结合,让观众“边看戏边体验”农村生活,实现了艺术传播与经济发展的双赢,三团还参与“一带一路”文化交流,《焦裕禄》曾赴欧洲多国演出,让世界通过豫剧了解中国故事。

相关问答FAQs

Q1:豫剧三团与其他豫剧流派(如常派、陈派)有什么区别?

A1:豫剧三团与其他流派的核心区别在于艺术定位和表现题材,常派(常香玉)、陈派(陈素真)等传统流派以古装戏、才子佳人戏为主,唱腔和表演程式成熟且具有鲜明的流派特色;而豫剧三团专攻现代戏,题材聚焦当代生活,表演上强调“生活化与戏曲化结合”,唱腔不拘泥于传统流派,更注重贴近人物情感和时代气息,可以说,传统流派是“豫剧古典美”的代表,三团则是“豫剧现代性”的探索者,二者共同构成了豫剧艺术的完整生态。

Q2:为什么豫剧三团的现代戏能经久不衰?

A2:其经久不衰的原因可归结为三点:一是“扎根生活”,作品始终从普通人的生活中汲取素材,真实反映时代变迁,让观众产生情感共鸣;二是“艺术创新”,通过程式化语言的现代转化、唱腔与伴奏的创新,解决了“现代戏如何戏曲化”的难题,使作品既有生活质感又有戏曲美感;三是“精神引领”,无论是《朝阳沟》的理想追求、《焦裕禄》的公仆精神,还是《重渡沟》的扶贫担当,作品始终传递积极向上的价值观,契合不同时代的精神需求,从而跨越时空,打动一代又一代观众。