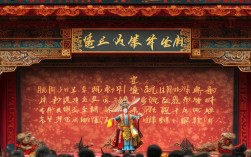

《穆桂英挂帅》作为传统戏曲中歌颂巾帼英雄的经典剧目,在京剧与豫剧的舞台上都堪称代表作,当“国剧”京剧与“中原大戏”豫剧同台演绎这位“挂帅”的穆桂英时,不仅是两种艺术形式的碰撞,更是一次传统戏曲跨地域、跨剧种的创新实践,既保留了各自的艺术精髓,又擦出了新的文化火花。

京剧与豫剧虽同属中国戏曲大系,但艺术风格各具特色,京剧以“京味”为底,唱腔以西皮、二黄为主,讲究“字正腔圆”,表演程式严谨,身段动作精致典雅,如梅兰芳先生塑造的穆桂英,融合了青衣的端庄与刀马旦的英气,唱腔婉转细腻,眼神与手势间尽显巾帼统帅的沉稳与威严,而豫剧发源于中原大地,唱腔以梆子为体,高亢激越、朴实豪放,豫东调的明朗与豫西调的深沉交织,常香玉先生演绎的穆桂英则更添一份中原女性的泼辣与坚韧,唱腔如黄河奔涌,念白带着浓郁的河南方言韵味,表演中“踩跷”“甩大辫”等绝技,将穆桂英的飒爽英姿展现得淋漓尽致。

当两剧种同台演绎《穆桂英挂帅》,最引人注目的是唱腔与音乐的融合,在“辕门斩子”一折中,京剧穆桂英的西皮导板“猛听得金鼓响画角声震”,旋律跌宕起伏,尽显朝堂之上的肃杀;而豫剧穆桂英的二八板“桂英我稳坐中军宝”,则带着梆子腔的顿挫有力,透出沙场女将的豪迈,若设计为对唱或轮唱,两种唱腔交替出现,如同黄河与长江的对话,既有京剧的婉转,又有豫剧的奔放,形成独特的听觉层次,乐队伴奏上,京剧的京胡、月琴与豫剧的板胡、梆子、大锣鼓同台协作,京胡的清亮与板胡的高亢交织,梆子的“哒哒”声与京剧的“八大仓”鼓点融合,既保留了各自剧种的音乐标识,又创造出更具张力的舞台氛围。

表演程式的碰撞与互补同样精彩,京剧的“起霸”“走边”等武打动作,讲究“手眼身法步”的协调,穆桂英升帐时的“云手”“亮相”,端庄大气;而豫剧的“靠功”“枪花”则更具生活气息,穆桂英策马扬鞭时的“鹞子翻身”,动作大开大合,充满动感,同台演出时,两剧种演员可借鉴彼此的表演技巧,如京剧演员吸收豫剧的“踩跷”以增强武戏的惊险感,豫剧演员学习京剧的“圆场”提升身段的流畅性,使得穆桂英的形象既有“统帅”的威严,又有“女将”的鲜活,在念白上,京剧的韵白与豫剧的方言白结合,比如穆桂英与佘太君的对戏,韵白的典雅与方言白的亲切并存,让观众既能感受到戏曲的程式美,又能体会到地域文化的温度。

这种跨剧种合作的文化价值深远,它打破了地域剧种的壁垒,让不同地域的观众能在同一舞台上看到熟悉的“乡音”与陌生的“京韵”,扩大了《穆桂英挂帅》的受众群体,促进了艺术交流与创新,豫剧的豪放为京剧注入了更多生活气息,京剧的严谨则为豫剧提供了规范化的参考,推动传统剧目在表演形式上的突破,更重要的是,通过同台演绎,强化了“穆桂英”这一文化符号的认同感,无论是京剧的“典雅穆桂英”还是豫剧的“豪迈穆桂英”,都共同传递着“忠孝节义”“巾帼不让须眉”的核心精神,让传统美德在艺术创新中得以传承。

为更直观展现两剧种在《穆桂英挂帅》中的特色,可参考下表对比:

| 对比维度 | 京剧《穆桂英挂帅》 | 豫剧《穆桂英挂帅》 |

|---|---|---|

| 唱腔特点 | 西皮、二黄为主,婉转细腻,字正腔圆 | 梆子腔为主,高亢激越,朴实豪放 |

| 代表流派 | 梅派(梅兰芳)、程派等 | 常派(常香玉)、崔派等 |

| 表演风格 | 程式化强,身段典雅,注重神韵 | 生活气息浓,动作夸张,擅长特技 |

| 念白特色 | 韵白为主,规整标准 | 方言白为主,亲切自然 |

| 音乐伴奏 | 京胡、月琴、三弦,文雅清亮 | 板胡、梆子、大锣鼓,热烈奔放 |

| 人物塑造侧重 | 内心情感细腻,统帅威严 | 性格泼辣坚韧,中原女性特质 |

这种同台演绎,不仅是艺术的盛宴,更是文化传承的探索,它证明了传统戏曲并非一成不变,而是在交流中创新,在碰撞中发展,让经典剧目在新时代焕发出新的生命力。

FAQs

Q1:豫剧和京剧同台演出《穆桂英挂帅》时,唱腔如何避免“打架”,实现和谐统一?

A1:唱腔融合需在“和而不同”的基础上进行,可分段处理,如京剧演员负责抒情性强的“慢板”,展现人物内心;豫剧演员负责情绪激昂的“快板”,推动剧情高潮,音乐伴奏需统一调式,以某一剧种的板式为基础,另一剧种的唱腔作适配性调整,比如以豫剧的“豫东调”为基调,京剧唱腔在旋律上适当融入梆子腔的节奏特点,同时通过指挥协调两剧种乐队的速度与强弱,确保唱腔与伴奏的和谐,演员需提前磨合,互相熟悉对方的唱腔特点,在气口、换气点达成一致,避免抢拍或脱节。

Q2:跨剧种合作对传统戏曲的传承与发展有何意义?

A2:跨剧种合作是传统戏曲传承创新的重要途径,它打破了单一剧种的局限,通过艺术元素的互鉴,丰富表演手段,比如豫剧从京剧的身段中汲取规范,京剧从豫剧的唱腔中吸收活力,推动剧目在形式上的突破,扩大了受众覆盖面,不同地域、不同剧种偏好的观众都能在同台演出中找到共鸣,吸引年轻群体关注传统戏曲,更重要的是,它强化了戏曲文化的整体性,让观众认识到各剧种虽风格迥异,但都承载着共同的文化内核(如忠孝、爱国等),这种“和而不同”的文化表达,有助于传统戏曲在多元文化时代保持生命力,实现“各美其美,美美与共”。