豫剧《杨门女将》作为豫剧艺术的代表性剧目,取材于北宋杨家将系列故事,以“巾帼忠烈”为核心,通过杨门女将群体在国难当头时的挺身而出,展现了忠君报国的家国情怀与女性力量的觉醒,全剧情节跌宕起伏,人物鲜明生动,艺术风格浓郁,成为豫剧舞台上的不朽经典。

剧情始于北宋仁宗年间,西夏王举兵入侵,边关告急,杨宗保奉命出征,不幸在葫芦谷中箭殉国,噩耗传至京师,朝廷震动,主和派大臣以“岁币求和”为由主张妥协,佘太君闻讯悲痛欲绝,却强忍悲痛,洞察到求和背后的屈辱与隐患,在寿堂之上,她痛斥主和派卖国求荣的行径,力主再次出征,穆桂英虽因杨宗保之痛心有犹豫,但在佘太君的激励和杨家“保家卫国”的家训感召下,毅然接过帅印,与七娘、柴郡主等杨门女将一同挂帅出征,女将们一路过关斩将,在采药老人指点下,智取葫芦谷,大破西夏军,最终凯旋还朝,谱写了一曲“杨门女将保边疆”的英雄壮歌。

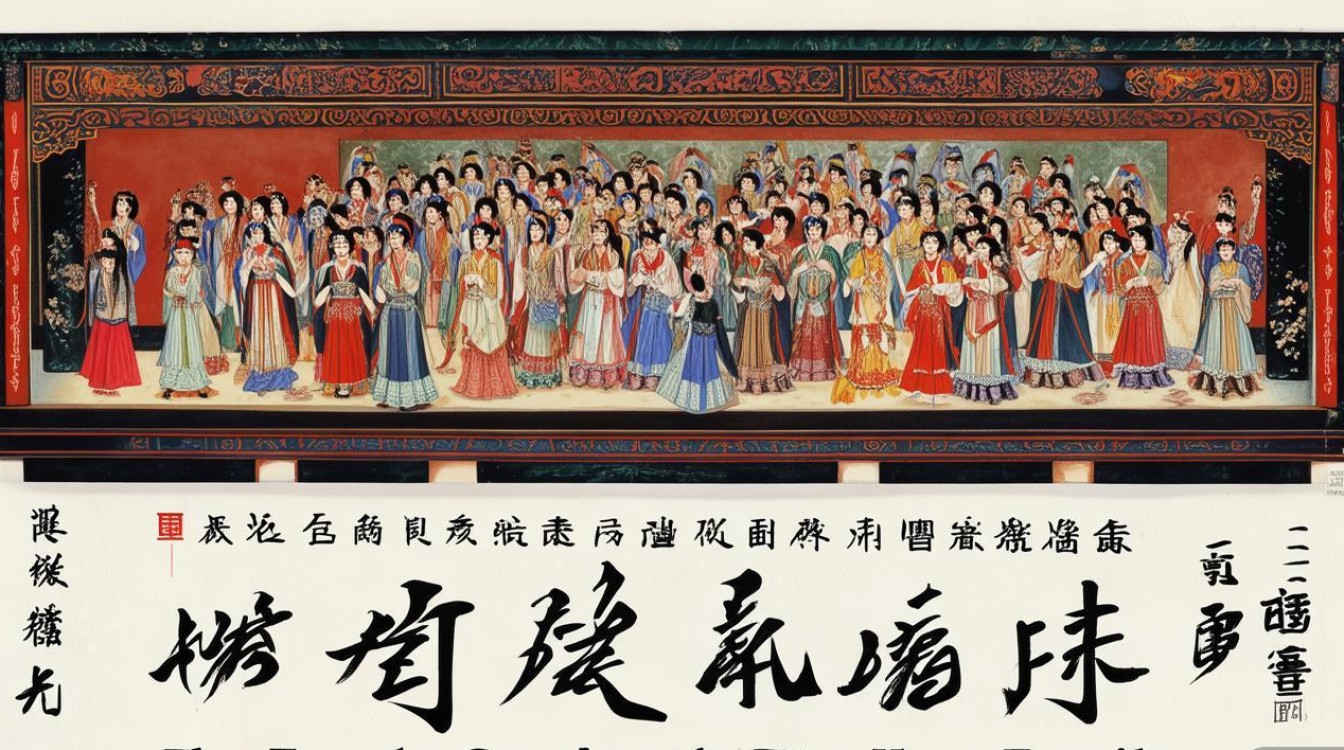

剧中人物形象丰满立体,各具特色,共同构成了杨门女将的群体画像,为更清晰展现,可参考下表:

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 经典情节/唱段 |

|---|---|---|---|

| 佘太君 | 杨门统帅(杨业之妻) | 沉稳果敢、深明大义 | 寿堂斥奸、激励穆桂英挂帅 |

| 穆桂英 | 杨宗保之妻 | 英武机智、外柔内刚 | 辕门挂帅、智取葫芦谷 |

| 杨七娘 | 杨家女将 | 勇猛刚烈、武艺高强 | 闯关夺印、战场杀敌 |

| 柴郡主 | 杨宗保之妻 | 端庄贤淑、顾全大局 | 协助穆桂英、稳定军心 |

| 采药老人 | 边关隐士 | 热心爱国、足智多谋 | 指点女将智取葫芦谷 |

佘太君作为全剧的灵魂人物,以“老当益壮”的气凝聚起杨门的忠烈精神,她既有丧子之痛,更有家国大义,在寿堂上的一段斥奸唱腔,字字铿锵,将“宁为玉碎,不为瓦全”的杨家风骨展现得淋漓尽致,穆桂英则完成了从“娇妻”到“主帅”的蜕变,其“辕门挂帅”时的犹豫与坚定,既有对丈夫的深情,更有对家国的责任,成为“巾帼英雄”的典型代表,杨七娘的勇猛、柴郡主的贤淑,各具风采,共同打破了传统戏曲中“闺阁女子”的刻板印象,以独立、勇敢的形象成为舞台主角。

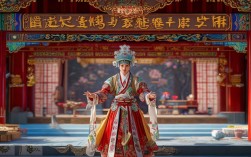

豫剧《杨门女将》的艺术特色鲜明,充分体现了豫剧“以唱为主、唱做结合”的表演风格,在唱腔上,该剧大量运用豫剧梆子腔,高亢激越,富有感染力,如佘太君的“一句话儿怒冲冠”,运用豫剧特有的“二八板”“快二八”等板式,节奏明快,情绪饱满,将老人的悲愤与决心传递得淋漓尽致;穆桂英的“辕门挂帅”唱段,融合了豫剧“豫东调”的奔放与“豫西调”的深沉,既有女性的柔美,又有英雄的豪迈,成为豫剧经典唱段,表演上,武戏与文戏相得益彰,穆桂英的“趟马”、杨七娘的“打出手”等武打场面,动作矫健,节奏紧张,极具观赏性;文戏则以念白和唱腔为主,注重人物内心情感的刻画,如佘太君闻讯杨宗保殉国时的悲痛,通过低沉的唱腔和颤抖的身段,将老人家的痛心与坚韧表现得入木三分,服装道具方面,女将的盔甲华丽而不失威严,既有传统戏曲的程式化特点,又融入了宋代武将服饰元素,增强了历史真实感;舞台布景则虚实结合,通过简单的布景和道具,营造出边关战场、金殿议事等不同场景,突出了戏曲的写意性。

全剧主题深刻,通过杨门女将的故事,诠释了“忠、孝、节、义”的传统美德,更赋予了其新的时代内涵——在国家危难之际,女性同样肩负起保家卫国的责任,展现了“巾帼不让须眉”的精神风貌,这种家国情怀与女性意识的结合,使《杨门女将》不仅是一部历史剧,更是一部具有现实意义的精神史诗,激励着一代又一代观众。

以下是相关问答FAQs:

Q1:豫剧《杨门女将》与其他杨家将题材剧目(如《杨家将》《穆桂英挂帅》)的主要区别是什么?

A1:区别主要在于人物视角和主题侧重。《杨家将》多以男性杨家将(如杨继业、杨延昭)为核心,侧重家族男性忠烈;《穆桂英挂帅》聚焦穆桂英个人成长与挂帅过程,带有“从军”的个人叙事;而《杨门女将》以杨门女性群体为主角,通过佘太君、穆桂英、杨七娘等不同年龄、性格的女性形象,展现“女性集体担当”的主题,更强调女性在国难中的主动性与团结精神,视角更独特,主题更具现代意义。

Q2:豫剧《杨门女将》中有哪些经典唱段至今仍广为传唱?

A2:剧中经典唱段众多,其中佘太君的“一句话儿怒冲冠”(寿堂斥奸)以慷慨激昂的唱腔和铿锵有力的念白,展现其忠烈家风;穆桂英的“辕门挂帅”唱段,融合了豫剧高腔与花腔,既有对丈夫的思念,更有出征的决心,成为豫剧“花旦唱腔”的代表作;杨七娘的“闯关夺印”唱段,节奏明快,武戏结合,展现了女将的勇猛,这些唱段因情感真挚、旋律优美,成为豫剧教学和演出的必学剧目。