豫剧作为中国地方戏曲的重要剧种,在河南及周边地区有着深厚的群众基础,而“卷席筒”作为其传统骨子老戏,历经百年传承,始终以鲜活的人物、曲折的剧情和朴实的艺术魅力打动着观众,这部戏的起源可追溯至清代,由民间说唱故事和河南梆子传统剧目融合演变而来,最初以“善恶有报、沉冤得雪”为核心主题,通过底层小人物的命运遭际,折射出封建社会的伦理矛盾与人性光辉,成为豫剧“生活化表演”与“唱念做打”结合的典范之作。

“卷席筒”的剧情围绕身世坎坷的少年苍娃展开,常见版本中,苍娃自幼父母双亡,被善良的嫂子刘氏收养,却因嫂子改嫁后遭继母虐待,被迫离家,后继母与奸夫合谋害死丈夫(苍娃之父),反诬陷苍娃杀人,将其送入官府,苍娃在狱中受尽折磨,却始终坚称无辜,新任知府微服私访,查清真相,将真犯绳之以法,苍娃沉冤得雪,与嫂子刘氏团聚,剧情跌宕起伏,从家庭的伦理冲突到司法的公正审判,既有底层人民的苦难与挣扎,又有善恶终有报的朴素价值观,尤其苍娃“含泪告状”“狱中悲歌”等桥段,将人物的委屈、坚韧与对正义的渴望演绎得淋漓尽致,成为豫剧舞台上的经典场景。

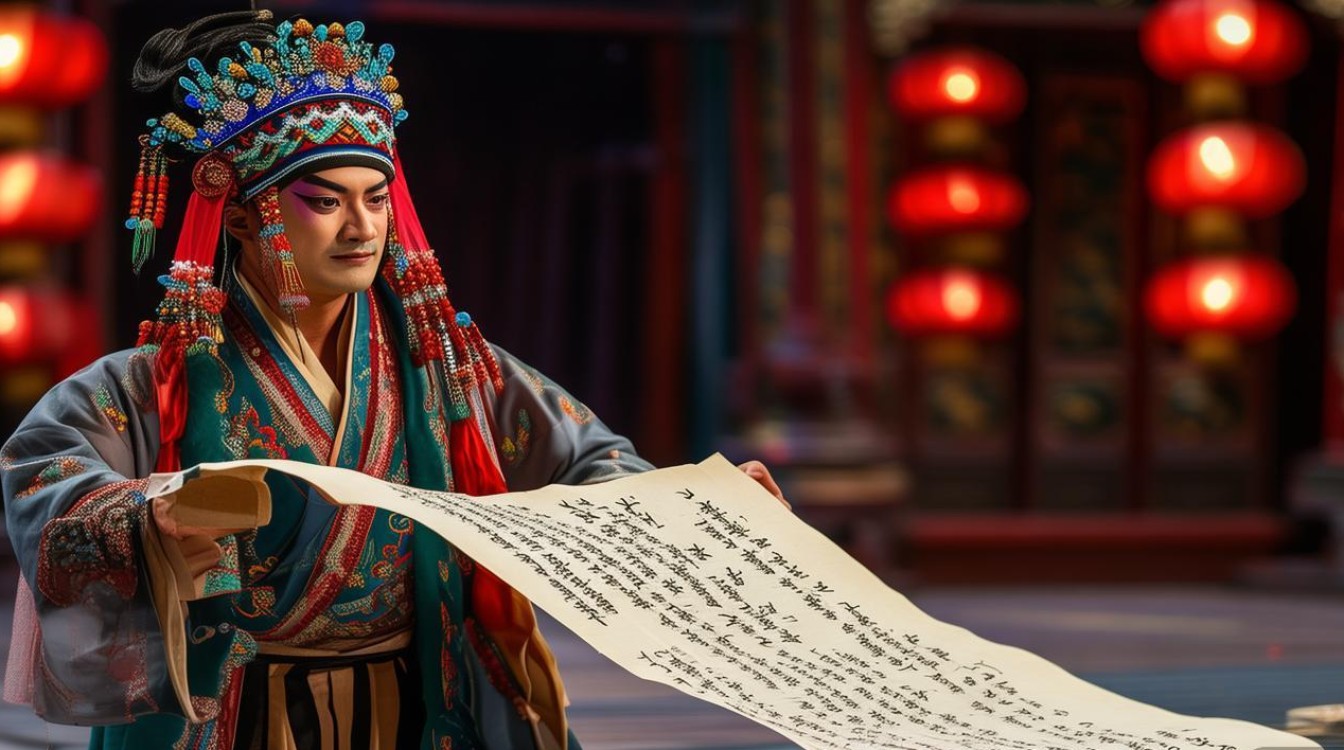

在艺术特色上,“卷席筒”充分展现了豫剧“贴近生活、直抒胸臆”的风格,其唱腔以豫东调、豫西调为基础,苍娃的唱段多用高亢激越的“二八板”“快二八”,表现其悲愤与抗争;嫂子刘氏的唱腔则偏婉转深情,体现其善良与无奈,表演上,演员注重“以形传神”,苍娃的“跪爬告状”“披发带锁”等动作,将一个无辜少年的绝望刻画入微;而“卷席筒”这一道具更是贯穿全剧——既是苍娃离家时的铺盖,也是狱中御寒的物品,最终成为真相大白时“掀开往事”的象征,质朴的道具承载了厚重的情感张力,角色行当上,苍娃通常由文丑或小应工生角扮演,既要求身段灵活,又需唱腔富有感染力;嫂子刘氏则属青衣行当,重唱功与情感表达;反派角色如继母、奸夫,则通过夸张的念白和身段强化其奸诈形象,形成鲜明对比,为更直观呈现其艺术特色,可归纳如下:

| 艺术元素 | 具体表现 |

|---|---|

| 唱腔特点 | 以豫剧梆子腔为基础,苍娃唱段高亢激越,刘氏唱段婉转深情,板式灵活多变。 |

| 表演风格 | 生活化动作与程式化表演结合,如“跪爬”“卷席”等动作,注重情感真实流露。 |

| 道具运用 | “卷席筒”作为核心道具,象征苍娃的命运起伏,贯穿剧情始终,寓意深刻。 |

| 行当搭配 | 文丑/小生(苍娃)、青衣(刘氏)、彩旦/净角(反派),行当对比鲜明,冲突强烈。 |

“卷席筒”的传承与发展,见证了豫剧从民间草台走向舞台艺术的全过程,20世纪30年代,豫剧表演艺术家常香玉、唐喜成等曾对剧目进行改编,唱腔上融入常派“豫西调”的醇厚,表演中强化了“唱做并重”的规范,使剧目更具艺术感染力,1950年代,该剧被搬上银幕,成为豫剧电影经典,进一步扩大了影响力。“卷席筒”仍是河南豫剧院、洛阳豫剧院等院团的保留剧目,年轻演员通过复排、创新,将传统剧目与现代审美结合,比如在舞美中加入写意布景,在唱腔中融入流行元素,让百年老戏焕发新生,在基层演出中,“卷席筒”更是深受农民观众喜爱,其“接地气”的故事和演员“真哭真笑”的表演,总能引发强烈共鸣,成为连接传统与现代的文化纽带。

作为豫剧传统剧目的代表,“卷席筒”不仅是一部戏,更是一面镜子,映照出封建社会的伦理困境,也传递了中华民族“善有善报、恶有恶报”的朴素正义观,其艺术魅力源于对生活的真实提炼,其生命力在于对人性永恒价值的坚守,正如那句“卷席虽小藏天地,善恶分明在人间”,简单的故事背后,是跨越时空的文化力量。

FAQs

问:《卷席筒》中苍娃的形象为什么能打动观众?

答:苍娃是一个典型的底层小人物形象,他善良、坚韧却命运多舛,观众从他身上能看到普通人的影子:面对不公时的无力感,遭受冤屈时的悲愤,以及始终不放弃对正义的渴望,演员通过质朴的表演和充满生活气息的唱腔,将他的痛苦与希望真实呈现,让观众产生强烈共情。“善恶有报”的结局也满足了人们对公平正义的心理期待,使这一形象具有跨越时代的感染力。

问:“卷席筒”这个道具在剧中有什么特殊寓意?

答:“卷席筒”既是剧中苍娃的日常用品(铺盖、御寒物),也是重要的象征符号,从表层看,它代表苍娃的卑微身份——一个无家可归、靠卷席为生的孤儿;从深层看,“卷”的动作暗示他被命运裹挟、身不由己的处境,而“席筒”的“筒”状结构,则隐喻着封闭压抑的生存环境,当真相大白时,“卷席筒”被掀开,既象征压迫被打破,也寓意往事被揭开、光明重现,成为贯穿全剧的“灵魂道具”。