古装外景豫剧连戏曲,是将豫剧这一传统艺术形式与现代外景拍摄技术、连台本戏叙事手法相融合的创新尝试,既保留了豫剧唱腔高亢、表演质朴的精髓,又通过实景拍摄与连续剧情增强了视觉真实感与故事吸引力,为传统戏曲的现代化传播开辟了新路径。

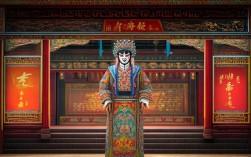

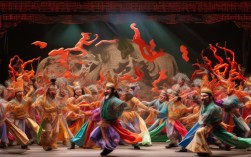

豫剧作为中原文化的代表,其古装戏多取材历史故事、民间传说,如《穆桂英挂帅》《花木兰》《包青天》等,本身就具有鲜明的英雄叙事与家国情怀,而外景拍摄则突破了传统戏曲舞台的时空限制,将故事场景还原到真实的古建筑、山水之间——穆桂英挂帅》在古战场遗址取景,山峦的苍茫与战旗的飘扬相映,演员在实景中跑马、列阵,观众不仅能听到“辕门外三声炮如同雷震”的经典唱段,更能直观感受到金戈铁马的恢弘气势;再如《花木兰》在北朝风情的村落拍摄,夯土墙、石磨盘与演员的扮相、唱腔融合,让“唧唧复唧唧”的木兰故事更具代入感,外景的自然光线与真实环境,不仅丰富了视觉层次,也促使演员在表演中更注重与环境的互动,比如在山水间抒发情感时,眼神、身段需与实景呼应,让戏曲的“虚拟性”与实景的“真实性”达到平衡。

连台本戏的叙事形式则为古装外景豫剧注入了持续的吸引力,与传统单本戏不同,连台本戏以连续剧情、悬念设置为核心,如《包青天》系列可围绕“狸猫换太子”“乌盆案”等经典案件展开,每本既有独立故事,又通过包公、展昭等核心人物串联,形成“追剧式”观感,外景拍摄在此类叙事中优势显著:不同案件可在不同实景中切换,如“乌盆案”的市井街巷、“铡美案”的官府大堂,通过场景的差异化增强剧情的层次感;而连续拍摄也让人物成长线更清晰,穆桂英挂帅》从青年穆桂英的桀骜到中年的沉稳,可在不同阶段的外景中通过服装、环境的变化逐步展现,使人物形象更立体。

这种融合也面临挑战,外景拍摄的不可控因素(如天气变化、场地协调)对戏曲的“程式化”表演提出了考验——传统戏曲中“三五步走遍天下,七八人百万雄兵”的写意手法,在外景中需与实景逻辑结合,避免“实景虚演”的违和感;连台本戏对剧本质量要求更高,需在连续剧情中保持戏曲的“唱念做打”核心,避免过度侧重情节而弱化艺术性,但总体而言,古装外景豫剧连戏曲通过“老戏新拍”,让传统戏曲在保留韵味的同时,以更鲜活的面貌走进当代观众视野,成为传统文化创新传播的有益探索。

| 对比维度 | 传统舞台古装戏 | 古装外景豫剧连戏曲 |

|---|---|---|

| 视觉呈现 | 舞台布景写意,灯光聚焦表演 | 实景+特效,真实环境增强沉浸感 |

| 表演空间 | 固定舞台,程式化动作为主 | 动态外景,表演需与环境互动 |

| 叙事节奏 | 单本独立,冲突集中 | 连台本戏,连续剧情吸引追剧 |

| 观众体验 | 剧场沉浸,侧重听觉与程式审美 | 视觉冲击+代入感,兼顾年轻群体 |

FAQs

Q:古装外景豫剧连戏曲与传统豫剧舞台戏的核心区别是什么?

A:核心区别在于时空呈现与叙事方式,传统舞台戏依赖写意布景和固定空间,通过程式化表演传递戏曲美学;外景连戏曲则打破舞台限制,以真实场景构建时空,通过连续剧情增强故事性,视觉上更写实,叙事上更具连贯性,既保留豫剧唱腔与表演精髓,又通过现代拍摄技术提升观感体验。

Q:外景拍摄对豫剧演员的表演提出了哪些新要求?

A:外景拍摄要求演员在保持戏曲韵味(如唱腔的板眼、身段的程式化)的同时,适应实景环境下的表演,在山水间演唱需调整气息以应对自然风声,在真实场景中奔跑、打斗需兼顾动作的戏曲美与实景逻辑;连续拍摄对演员的体力与情感连贯性要求更高,需在不同外景中快速进入角色,保持人物性格的一致性。