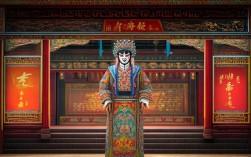

豫剧演员杨红霞作为常派艺术的杰出传人,以其精湛的唱腔艺术和深厚的表演功底,在当代豫剧舞台上绽放着独特光彩,作为豫剧大师常香玉的亲传弟子,她不仅完整继承了常派“字正腔圆、韵味醇厚、刚柔并济”的艺术精髓,更在继承中融入个人理解,形成了兼具传统底蕴与时代气息的演唱风格,其唱段既有豫剧艺术的根脉传承,又有直抵人心的情感张力,成为无数戏迷心中的“豫剧金嗓子”。

杨红霞的唱腔艺术以常派为根基,在“吐字”“行腔”“用气”三个维度形成了鲜明特色,常派艺术讲究“吐字如喷”,杨红霞深谙此道,她演唱时字头清晰、字腹饱满、字尾归韵,尤其注重“尖团字”的区分,如《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的“刘”字,以舌尖抵齿,字头如金石迸裂,瞬间将人物的不平之气传递出来;在行腔上,她善于将豫东调的高亢激越与豫西调的委婉细腻融为一体,既有“大腔大口”的酣畅淋漓,又有“偷气、取气、换气”的精妙控制,大祭桩·哭楼》中“婆母娘且息怒容我再禀”一段,从平稳的叙述到悲怆的哭腔,通过“擞音”“颤音”的层层叠加,将黄桂英的委屈与绝望渲染得淋漓尽致;用气方面,她追求“气沉丹田,声贯于顶”,无论是《拷红》中红娘的轻快唱段,还是《秦香莲》中秦香莲的悲愤唱腔,气息始终绵长稳定,支撑起高音的穿透力与低音的厚重感,形成“强而不炸,弱而不虚”的独特听感。

杨红霞的代表剧目中,《花木兰》《拷红》《大祭桩》堪称其唱段艺术的“三驾马车”,每一部都凝聚着她对人物与唱腔的深度打磨,在《花木兰》中,她通过“刘大哥讲话理太偏”“机房织布”等经典唱段,塑造了巾帼英雄的花木兰形象:“刘大哥讲话理太偏”以豫东调为主旋律,旋律起伏如波涛,唱腔中融入“嗨腔”“滑音”,既表现花木兰对女子从军的坚定信念,又暗含对世俗偏见的愤懑,谁说女子享清闲”的“清”字,以延长音处理,字尾拖出婉转的颤音,将情感推向高潮;《拷红》中的“在绣房”则是她展现小俏皮功力的典范,唱腔借鉴了河南民间小调的轻快节奏,“我小姐红娘有主见”一句,通过“闪板”“抢板”的节奏变化,将红娘机敏灵巧的性格刻画得活灵活现,尾音俏皮上挑,带着几分得意与狡黠,极具生活气息;《大祭桩·哭楼》则是悲情唱腔的巅峰之作,“恼恨爹心太狠”一段,哭腔的运用堪称教科书级别——她以“抽气”模拟哽咽,以“擞音”表现泣不成声,“我的父啊”三字,从弱渐强,再由强转弱,如泣如诉,将黄桂英遭未婚夫误解后的悲愤绝望演绎得催人泪下,观众常在此处听得泪湿衣襟,这正是其唱腔“以情带声,声情并茂”的最佳印证。

在传承常派艺术的同时,杨红霞并未止步于模仿,而是积极探索传统唱腔与现代审美的融合,她在现代戏《焦裕禄》中饰演的焦裕禄妻子徐雅雅,突破了传统旦角的行当限制,将豫剧的【二八板】【流水板】与人物内心的细腻情感结合,“风雪夜送棉衣”唱段中,她以“慢板”铺陈徐雅雅对丈夫的牵挂,用“快二八”表现送棉衣时的急切,唱腔中融入了话剧式的语气处理,让传统豫腔在新时代人物塑造中焕发新生;她还致力于豫剧普及工作,通过“戏曲进校园”“线上直播教唱”等形式,用年轻人易懂的语言解读唱腔技巧,让更多人感受到豫剧唱段的艺术魅力,正如她常说的:“常派艺术不是博物馆里的古董,而是能活在当代、传给后世的活水。”

| 剧目 | 唱段名称 | 核心唱腔特点 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 刘大哥讲话理太偏 | 豫东调高亢,吐字铿锵,融入“嗨腔”“滑音” | 表达花木兰对女子从军的坚定与愤懑 |

| 《拷红》 | 在绣房 | 融合民间小调,节奏轻快,“闪板”“抢板” | 刻画红娘机敏俏皮、略带得意的性格 |

| 《大祭桩》 | 哭楼 | 哭腔与拖腔结合,“擞音”“抽气”技巧丰富 | 渲染黄桂英遭误解后的悲愤与绝望 |

问:杨红霞的唱腔与常香玉先生有哪些异同?

答:同在于均以常派“字正腔圆、刚柔并济”为根基,注重吐字清晰与情感真挚;异在于杨红霞嗓音更具现代穿透力,在行腔中融入了更细腻的层次变化,如哭腔的“抽气”技巧更丰富,且在传统唱腔中融入了现代戏的叙事节奏,使传统艺术更具时代感。

问:初学者如何欣赏杨红霞的唱段?

答:可从“听吐字、辨行腔、品情感、感节奏”四入手:先听字头是否清晰(如“刘大哥讲话理太偏”的“刘”字是否铿锵);再辨行腔的起伏(如“哭楼”中哭腔的抑扬顿挫);然后品情感是否真挚(如红娘唱段的俏皮与花木兰唱段的刚毅);最后感受伴奏与唱腔的配合(如板胡的托腔保调如何烘托情绪)。