第一次真正听戏,是小学时跟着外婆去村里的露天戏台,傍晚的风裹着尘土味,台上的演员们脸上油彩重墨,水袖翻飞间,锣鼓点骤起又骤停,一句“海岛冰轮初转腾”穿破嘈杂,直直撞进心里,那时不懂水袖里的悲欢,不懂唱腔里的婉转,只觉得那咿呀的调子里藏着另一个世界——像外婆讲的老故事,有血有肉,有哭有笑,比动画片里的角色更鲜活,后来才明白,戏曲留给人的深刻印象,从来不止于“好听”“好看”,它是一场跨越时空的对话,是刻在骨子里的文化基因。

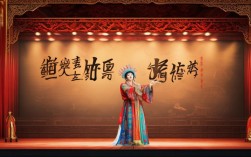

戏曲的深刻印象,首先来自“以形写神”的角色塑造,没有高清特写,没有华丽特效,演员的一招一式、一颦一笑,都要靠“程式”传递人物的魂,记得看京剧《贵妃醉酒》,梅兰芳先生饰演的杨贵妃,未开口时眼波流转,已带三分醉意;指尖轻点酒杯,手腕微颤,那“卧鱼”的身段,既显雍容,又藏压抑,当唱到“海岛冰轮初转腾,见玉兔又早东升”,她望向远方的眼神,从期待到失落,再到凄凉,全靠眼神的收放和嗓音的抑扬,没有台词说“我很伤心”,观众却已跟着她的水袖红了眼眶,这种“不着一字,尽得风流”的塑造,比直白的表演更有张力,让人记住的不是“杨贵妃”这个名字,而是她作为一个活生生的人,在权力与爱情间的挣扎与无奈。

“声腔合一”的艺术魅力,戏曲的唱腔,从来不是孤立的旋律,它是人物情绪的延伸,是故事节奏的骨架,京剧的西皮流水,明快如溪水奔涌,适合表现喜悦或激昂;二黄慢板,深沉如古井微澜,适合诉说哀愁或沉思,听越剧《梁山伯与祝英台》,“十八相送”那段对唱,尹桂芳先生和傅全香先生的嗓音一个清朗一个婉转,像两缕缠绕的丝线,把少年男女的懵懂情愫唱得缠绵悱恻,而川剧的高腔,帮腔一响,如众声叹息,像《情探》里“更阑静夜”时,那声“叫一声王魁啊”,既是桂英的控诉,也是世人的评判,唱腔里裹着悲愤,裹着不甘,裹着千年的道德追问,不同的声腔,像不同的方言,诉说着不同地域的故事,却都藏着中国人共通的情感密码——喜怒哀乐,爱恨嗔痴,都能在唱腔里找到共鸣。

更深层的是,戏曲是“活的历史书”,它把《史记》里的“赵氏孤儿”搬上舞台,把《西厢记》的爱情传说唱进戏本,把《岳飞传》的家国情怀刻进锣鼓点里,看昆曲《桃花扇》,李香君的血溅桃花扇,侯方域的漂泊归乡,唱的是明末的兴亡,说的是“借离合之情,写兴亡之感”,那些历史人物不再是书本上冰冷的文字,他们有了哭声,有了笑声,有了爱恨情仇,就像外婆常说的:“戏里的事,都是老祖宗走过的路。”听戏,就像跟着老祖宗一起“活”了一遍,懂了什么是“忠义”,什么是“气节”,什么是“情深不寿”,这种文化浸润,不是刻意说教,而是在潜移默化中,把中国人的精神底色刻进了心里。

不同剧种的特色,也让戏曲的印象更加多元:

| 剧种 | 代表剧目 | 经典角色 | 唱腔特点 |

|------|----------|----------|----------|

| 京剧 | 《霸王别姬》 | 虞姬 | 西皮高亢,二黄深沉,念京白韵味十足 |

| 昆曲 | 《牡丹亭》 | 杜丽娘 | 水磨腔婉转,一字数息,如江南烟雨 |

| 越剧 | 《梁山伯与祝英台》 | 梁山伯、祝英台 | 女声为主,清柔甜美,如小桥流水 |

| 川剧 | 《白蛇传》 | 白素贞 | 高腔帮腔热烈,变脸绝技惊艳 |

戏曲似乎成了“老古董”,可那些深刻的印象从未消失,或许是某个清晨,收音机里突然飘来一句“苏三离了洪洞县”,脚步会不自觉地慢下来;或许是某个午后,看到短视频里年轻演员的水袖翻飞,眼眶会微微发热,戏曲就像一坛老酒,时光越久,越能品出它的醇厚,它告诉我们,美可以不用那么直白,情感可以不用那么喧嚣,那些藏在唱腔里的、身段里的、故事里的,是中国人最本真的浪漫与坚守。

FAQs

Q1:戏曲表演中的“虚拟性”是如何体现的?为什么这种“无中生有”反而能打动观众?

A1:戏曲的“虚拟性”是其核心美学特征,比如演员用一根马鞭代表骑马,用几个圆场表示赶路,用扇子的开合暗示开窗或遮面,这种“无中生有”不是“简陋”,而是调动观众的想象力——观众通过演员的表演,在脑中补全场景,从而成为“共同创作者”,秋江》里,陈妙常的“划船”动作,配合身段的起伏和眼神的眺望,观众仿佛能看到江水的波光、船行的摇晃,这种“虚实相生”比实景道具更有代入感,因为观众参与的是“情感的真实”,而非“场景的真实”。

Q2:年轻人如何更好地接触和了解戏曲?

A2:年轻人可以通过“轻量化”和“年轻化”的方式走近戏曲:比如看戏曲电影(如《霸王别姬》《白蛇传》动画版)、听戏曲改编的流行歌曲(如《新贵妃醉酒》《探清水河》)、关注戏曲类短视频(年轻演员用现代方式演绎经典片段);也可以尝试“沉浸式”体验,比如参加戏曲工作坊学一段身段,或去小剧场看“实验戏曲”——这些形式既保留戏曲的内核,又符合年轻人的审美习惯,最重要的是,放下“老古董”的刻板印象,用心去听唱腔里的情感,看身段里的故事,会发现戏曲里藏着中国人最动人的“浪漫”。