河南豫剧《义烈女》作为传统戏曲中的经典剧目,长期以来以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和深刻的思想内涵,成为中原文化的重要载体,该剧以“义烈”为核心,通过女主角在命运漩涡中的抗争与抉择,展现了古代女性在封建礼教压迫下的刚烈品格与精神追求,在河南乃至全国的戏曲舞台上久演不衰,堪称豫剧“十大悲剧”之一,其全场演出更是凝聚了几代豫剧艺术家的心血与智慧,成为观众心中不可替代的经典。

剧情梗概:忠贞不屈的“义烈”之歌

《义烈女》的故事背景设定在明代,女主角黄秀英出身书香门第,自许婚配与书生张延登,然天有不测,黄家遭逢变故,父亲被奸臣陷害入狱,家道中落,权臣严嵩之子严世蕃垂涎黄秀英美貌,以权势相逼,欲强纳其为妾,面对威逼利诱,黄秀英始终坚守贞洁与道义,严词拒绝:“烈女不更二夫,忠臣不事二主!”严世蕃恼羞成怒,罗织罪名将黄秀英之父打入死牢,并以黄家满门性命相要挟,黄秀英为救父命,被迫假意应允,却在成亲当夜于洞房之内自尽,以死明志,用生命诠释了“义烈”二字,张延登闻讯后,悲痛欲绝,前往灵前祭奠,最终二人魂魄相会,留下千古传颂的忠贞佳话。

全剧围绕“义”与“烈”展开,黄秀英的抉择不仅是个人情感的坚守,更是对封建强权的反抗,她的“义”体现在对父亲的孝道、对爱情的忠贞;她的“烈”则体现在面对压迫时不屈不挠、以死抗争的决心,这种精神内核,正是该剧穿越百年仍能打动观众的关键所在。

艺术特色:豫剧声腔与表演的极致融合

作为豫剧的代表性剧目,《义烈女》在艺术上充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的精髓,尤其以声腔艺术和人物塑造见长,形成了独特的舞台魅力。

声腔艺术:悲怆深沉的情感抒发

豫剧的声腔以“高亢激越、朴实豪放”著称,而《义烈女》则根据剧情需要,大量运用了豫剧中的“豫西调”和“哭腔”,将人物内心的悲愤与刚烈表现得淋漓尽致,黄秀英在洞房自尽前的“大段唱腔”,从对爱情的追忆(“想当年与郎君花前月下”)到对现实的绝望(“到如今落得个香消玉殒”),节奏由缓到急,音调由低沉到高亢,配合豫剧特有的“甩腔”和“滑音”,将人物从挣扎到决绝的心理过程层层递进地展现出来,催人泪下,剧中“哭坟”一折,张延登的唱腔则以“豫东调”为主,高亢中带着悲怆,与黄秀英的“哭腔”形成呼应,将二人阴阳相隔的悲痛推向高潮。

表程式:细腻传神的人物刻画

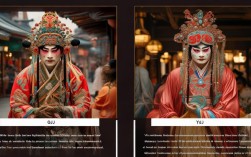

豫剧的表演讲究“程式化”与“生活化”的结合,《义烈女》中的人物塑造正是这一特点的集中体现,黄秀英的扮演者需兼具“青衣”的端庄与“刀马旦”的刚毅:在“拒婚”一折中,通过“水袖功”的运用(如“甩袖”“背袖”),表现人物的愤怒与不屑;在“救父”一折中,通过“跪步”“抢背”等身段,展现内心的挣扎与痛苦;而在“自尽”一折中,则以“僵尸功”和“甩发”技巧,将人物赴死的决绝感瞬间定格,极具视觉冲击力,严世蕃的扮演者则通过“架子花脸”的架势,如“跨步”“抖髯”,将权臣的骄横跋扈刻画得入木三分,与黄秀英的刚烈形成鲜明对比。

舞台美术:简约中的意境营造

传统豫剧的舞台美术以“一桌二椅”为基础,讲究“写意”而非“写实”。《义烈女》的舞台布景同样遵循这一原则,通过灯光、服饰和道具的巧妙配合,营造出强烈的戏剧氛围,洞房一折以红色为主色调,象征喜庆与阴谋的交织;黄秀英自尽时,灯光骤暗,仅留一束追光打在她身上,突出人物的悲壮形象;而“哭坟”场景中,简单的坟茔道具配合烟雾效果,营造出阴森凄凉的意境,让观众仿佛身临其境。

以下为《义烈女》核心艺术特色一览表:

| 类别 | 艺术效果 | |

|---|---|---|

| 声腔 | 豫西调(悲怆深沉)、哭腔(情感爆发)、豫东调(高亢悲壮) | 强化人物内心冲突,增强唱段的感染力与戏剧张力 |

| 表演程式 | 水袖功(愤怒/挣扎)、跪步(痛苦)、僵尸功(赴死)、架子花脸(权臣形象) | 通过规范化的动作语言,精准传达人物性格与情绪 |

| 舞台美术 | 一桌二椅(写意)、灯光(氛围营造)、红与黑的色彩对比(喜庆与阴谋) | 以简约的舞台元素,营造强烈的戏剧意境,突出主题 |

| 服饰道具 | 黄秀英素衣(贞洁)、严世蕃华服(权势)、灵堂白幡(死亡) | 通过服饰与道具的色彩与样式对比,强化人物身份与矛盾冲突 |

传承与影响:从舞台到文化符号

《义烈女》自诞生以来,历经百年传承,成为河南豫剧发展史上的重要里程碑,早在民国时期,豫剧大师常香玉、陈素真等就曾改编演出该剧,通过精心的唱腔设计与表演打磨,使其更具艺术感染力,新中国成立后,河南豫剧院等院团多次复排该剧,不仅保留了传统精华,还在音乐、舞美等方面融入现代元素,使其更符合当代观众的审美需求。

在民间,《义烈女》更是家喻户晓,每逢庙会、节庆,河南各地的豫剧剧团常会上演此剧,观众中既有白发苍苍的老人,也有年轻一代,其经典唱段如“听谯楼打罢了初更时分”等,至今仍在中原地区广为传唱,该剧不仅是一部艺术作品,更成为一种文化符号,承载着中原人民对“忠贞”“道义”的价值认同,以及对女性独立精神的敬仰。

随着时代的发展,《义烈女》所蕴含的“烈女”观念也引发了一些讨论,有观点认为,其“从一而终”的封建礼教色彩需辩证看待;但更多人认为,剧中黄秀英“不畏强权、坚守人格”的精神,具有超越时代的意义,值得肯定与传承,正如豫剧理论家所言:“《义烈女》的价值,不在于它宣扬了何种伦理,而在于它展现了人性中最光辉的——对尊严与道义的坚守。”

相关问答FAQs

Q:《义烈女》的主题在现代社会有何意义?

A:传统“义烈”观念需结合时代背景辩证看待,剧中黄秀英以死抗争的行为,反映了封建礼教对女性的压迫,这一点应予以批判;但她面对强权时“不屈服、不妥协”的精神,以及对人格尊严的坚守,在现代社会仍具有积极意义,当代社会强调女性独立与自我价值,《义烈女》可启发观众思考:在困境中如何坚守信念、维护尊严,这正是其跨越百年的精神价值所在。

Q:豫剧《义烈女》的经典唱段有哪些?

A:该剧经典唱段众多,其中最具代表性的包括:

- 《听谯楼打罢了初更时分》:黄秀英在洞房前的内心独白,以豫西调抒发对爱情的眷恋与对现实的绝望,唱腔婉转悲怆,被誉为“豫剧哭腔典范”;

- 《在灵前我把香焚》:张延登祭奠黄秀英时的唱段,融合豫东调的高亢与悲怆,表现阴阳相隔的悲痛,情感真挚动人;

- 《烈女不更二夫志》:黄秀英拒婚时的核心唱段,节奏明快、字字铿锵,展现其刚烈不屈的性格,是剧中“点题”之作,这些唱段因旋律优美、情感饱满,成为豫剧演员常演的“折子戏”,深受戏迷喜爱。