戏曲南北合是中国戏曲艺术发展历程中极具代表性的文化融合现象,特指不同地域戏曲体系在音乐声腔、表演技艺、剧目内容及审美风格上的相互借鉴、渗透与重构,最终形成兼具南北艺术特质的新戏曲形态,这一过程不仅推动了中国戏曲从地域性向全国性的演进,更深刻体现了中华文化“多元一体”的包容特质。

历史渊源:南北戏曲的分野与合流契机

中国戏曲的南北差异根植于地理环境与人文传统的不同,北方戏曲多诞生于黄河流域,气候干燥、民风豪放,艺术风格偏向高亢激越,如元代杂剧以“北曲”为主,唱腔刚劲,题材多关涉历史征战、英雄豪杰;南方戏曲则源于长江流域,气候温润、文风婉约,以“南戏”为雏形,唱腔细腻柔美,题材多聚焦儿女情长、伦理教化,明清时期,随着商品经济发展与人口流动加剧,南北戏曲的交流壁垒逐渐打破——昆曲作为“官腔”通过商路、戏班向全国传播,成为南北融合的媒介;梆子腔、皮黄腔等北方声腔南下,与南方昆曲、弋阳腔等碰撞,最终催生了京剧、川剧等融合南北特质的新剧种。

主要表现:音乐、表演与剧目的多维融合

戏曲南北合的核心体现为艺术元素的深度整合,具体可从三个维度展开:

音乐声腔:“北刚南柔”的调和

北曲以七声音阶为主,节奏急促,善用“唢呐、锣鼓”烘托气氛,如秦腔的“吼腔”极具穿透力;南曲则以五声音阶为基础,旋律舒缓,讲究“笛、三弦”的清雅,如昆曲的“水磨腔”婉转悠扬,融合后的声腔体系既保留南北特色,又形成互补——例如京剧的“皮黄腔”便是典型:“西皮”源于北方汉调,旋律明快,适合表现激昂情绪;“二黄”脱胎于南方徽调,旋律沉郁,多用于抒情叙事,二者结合使京剧能驾驭喜怒哀乐的复杂情感。

表演技艺:“北架南身”的互补

北方戏曲注重“功架”与气势,如京剧的“长靠武生”强调扎实的“腰腿功”,动作大开大合;南方戏曲侧重“身段”与细腻,如昆曲的“闺门旦”讲究“手眼身法步”的协调,一颦一笑皆含情,融合中,表演程式相互借鉴——京剧吸收了昆曲的“水袖功”,使武戏不失柔美;越剧则借鉴京剧的“武打套子”,将文戏的细腻与武戏的张力结合,形成“柔中带刚”的表演风格。

“北事南情”的互渗

传统剧目中,北方戏曲多取材于历史演义、民间传说,如《三国演义》《水浒传》改编的《长坂坡》《野猪林》;南方戏曲则以才子佳人、神话故事为主,如《牡丹亭》《白蛇传》,南北合流后,剧目题材打破地域限制:北方历史故事被赋予南方戏曲的婉转叙事,如京剧《锁麟囊》通过“春秋笔法”将豪侠故事与伦理情感结合;南方才子佳人戏吸收北方戏曲的冲突张力,如越剧《梁山伯与祝英台》在“化蝶”结局前加入“哭坟”的武哭腔,强化悲剧感染力。

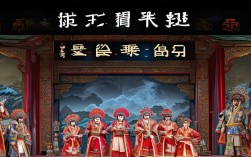

代表案例:京剧与川剧的融合典范

京剧是南北合流的集大成者,乾隆年间,四大徽班进京,融合汉调(西皮)、秦腔(梆子)、昆曲(吹腔)等声腔,形成“皮黄合奏”的新腔调;表演上,徽班的“朴实”与汉调的“华丽”结合,最终形成“唱念做打”并重的艺术体系,成为“国粹”。

川剧则以“一专多能”的融合著称,其声腔包含昆曲(昆腔)、高腔(源于弋阳腔)、胡琴腔(皮黄)、弹戏(梆子腔)、灯戏(民间小调),被誉为“五腔共和”,表演中,川剧吸收北方戏曲的“变脸”技巧(源于傩戏)与南方戏曲的“帮打唱”形式,形成“声腔多样、表演火爆”的独特风格,如《白蛇传·金山寺》中,高腔的激昂与帮打的紧凑结合,将南北艺术特质融为一体。

文化意义:从地域艺术到国家符号

戏曲南北合不仅丰富了中国戏曲的艺术宝库,更推动了戏曲的“去地域化”传播,使京剧、越剧等剧种从地方戏发展为全国性剧种,这一过程本质上是中华文明“和而不同”的生动实践——既保留各地区的文化基因,又通过融合形成更具包容性的艺术体系,为现代戏曲创新提供了“传统为根、融合为用”的路径。

相关问答FAQs

Q1:戏曲南北合对现代戏曲发展有何启示?

A1:戏曲南北合的核心启示在于“守正创新”,需坚守地域戏曲的核心特色(如昆曲的“水磨腔”、秦腔的“吼腔”),避免盲目融合导致的文化失真;要主动吸收其他剧种及现代艺术元素(如话剧的写实手法、数字技术),实现传统艺术的当代转化,现代京剧《红灯记》在保留西皮二黄的基础上,融入交响乐伴奏,既传统又新颖,正是南北合流精神的延续。

Q2:南北戏曲融合中,如何避免“同质化”,保持地域特色?

A2:避免同质化的关键在于把握“和而不同”的原则,具体而言,需在音乐上保留方言声韵(如川剧的“川白”、越剧的“中州韵”),表演中突出地域民俗(如秧歌元素融入北方戏曲、采茶舞融入南方戏曲),剧目中深耕本地文化题材(如粤剧的岭南风情、晋剧的晋商故事),川剧在融合昆曲时,始终保留“帮打唱”的“川味”形式,使昆腔在川剧中呈现出独特的“巴蜀风情”,而非简单复制。