《大祭桩》是豫剧经典传统剧目,由豫剧大师常香玉根据传统本整理改编,取材于明代传奇《女贞观》及民间传说,以北宋时期吏部尚书黄璋之女黄桂英与家道中落的公子李彦贵的故事为主线,通过“路遇”“赠银”“逼婚”“打路”“祭桩”等核心情节,展现了古代青年男女对爱情的忠贞与对封建礼教的反抗,作为豫剧常派艺术的代表剧目之一,《大祭桩》以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象、极具感染力的唱腔和表演,成为久演不衰的经典,而其中的经典选段更是凝聚了戏曲艺术的精华,成为演员与观众共同珍视的瑰宝。

剧目以“情”为魂,以“悲”为底色,通过黄桂英与李彦贵的爱情悲剧,折射出封建社会门第观念对人性与情感的摧残,黄桂英出身官宦之家,却与被父亲贬为庶人的李彦贵相爱,二人以珍珠衫为定情信物,私订终身,后李家遭陷害,李彦贵被诬入狱,黄璋逼女另嫁高门,黄桂英愤而与父决裂,夜奔李府探望,却误闻李彦贵将被处决的噩耗,悲愤交加中,她怀抱祭桩,冒雨赶往法场,途中“打路”一折,通过黄桂英在泥泞路上的艰难跋涉与内心独白,将人物绝望中的坚韧、悲痛中的决绝展现得淋漓尽致,最终真相大白,李彦贵获释,有情人终成眷属,但全剧并未以大团圆冲淡悲剧底色,反而通过“祭桩”仪式强化了情感的厚重与命运的无常。

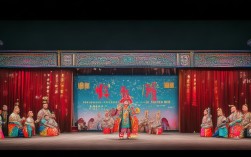

经典选段是《大祭桩》艺术魅力的集中体现,打路”与“祭桩”两段堪称豫剧唱腔与表演的巅峰之作。“打路”选段以【二八板】【流水板】为主,黄桂英在风雨中踉跄前行,唱腔时而高亢激越,如“听一言来怒冲冠,骂声狗官太欺瞒”,表现她对不公的愤慨;时而低回婉转,如“过往神灵听我言,保佑我夫李彦贵”,流露她对爱人的牵挂,表演中,演员通过“跪步”“跌扑”“甩发”等程式动作,结合水袖的翻飞、颤抖,将人物内心的痛苦与挣扎外化为极具视觉冲击力的舞台形象,尤其是“三拉轿”“摔轿”等动作,将黄桂英不顾一切赶路的急切与绝望刻画得入木三分。“祭桩”选段则以【慢板】【哭腔】为核心,旋律悲怆凄凉,如“在神前我把香案摆,一炷清香达心怀”,唱词质朴而深情,配合演员的焚香跪拜、痛哭失声,将人物对逝去爱情的祭奠、对命运无常的悲叹推向高潮,让观众在“哭声震天”的艺术感染中体味戏曲的悲剧美学。

从艺术特色来看,《大祭桩》的“选”不仅体现在唱腔设计的精妙,更在于表演程式的创新与人物塑造的深度,常香玉大师在改编过程中,将豫剧梆子腔的高亢激越与河南地方音乐的细腻婉转相结合,创造出“刚柔并济、声情并茂”的常派唱腔风格,如“打路”中“哭桩”一句,通过真假声转换、下滑音装饰,既展现了黄桂英的悲痛欲绝,又保持了豫剧的阳刚之气,在表演上,剧目突破了传统青衣行当的拘谨,融入了武生的身段与刀马旦的利落,使黄桂英这一形象既有闺阁女子的柔弱,又有反抗者的坚毅,成为戏曲舞台上极具辨识度的女性形象,剧目的文学性亦不容忽视,唱词通俗易懂却意境深远,如“雨哗哗,风阵阵,雷声阵阵震人心”,以自然景象烘托人物心境,达到情景交融的艺术效果。

作为豫剧艺术的传承载体,《大祭桩》的经典选段不仅是演员必修的“功课”,更是连接传统与现代的桥梁,从常香玉到牛淑贤、小香玉,再到新一代青年演员,每一代艺术家都在传承中融入自己的理解,使剧目在保持传统精髓的同时焕发新的生命力。“打路”“祭桩”等选段已成为戏曲晚会、教学展演的常客,通过现代传播手段走进更多观众的视野,让更多人感受到豫剧艺术的独特魅力,可以说,《大祭桩》的“选”不仅是剧目的精华片段,更是豫剧精神与文化的浓缩,它承载着戏曲艺术的审美理想,也寄托着人们对真善美的永恒追求。

相关问答FAQs

Q1:《大祭桩》中“打路”选段的表演难点有哪些?

A:“打路”是黄桂英形象塑造的关键,表演难点集中在“唱、念、做、舞”的融合,唱腔上需把握【二八板】到【流水板】的节奏转换,既要表现愤激之情,又要传递悲痛之意,尤其“哭桩”一句需真假声结合,气息控制要求极高;念白需兼具韵白与口语化的特点,如“老天爷啊,你睁开眼吧!”等台词,需通过语速、音量的变化展现情绪起伏;做功上,“跪步”“跌扑”等动作需在舞台上完成连续的跌倒、爬起,既要真实感又要美化,同时配合水袖的“抖、翻、扬”,体现人物内心的挣扎;演员还需通过眼神、表情传递黄桂英从绝望到决绝的心理变化,这对演员的舞台表现力是全方位的考验。

Q2:豫剧《大祭桩》与其他剧种的《大祭桩》版本有何区别?

A:不同剧种的《大祭桩》在音乐、表演和风格上各有特色,豫剧版本以梆子腔为基础,唱腔高亢激越,表演注重程式化与生活化的结合,如“打路”中的“摔轿”动作更具河南地方特色,常派唱腔的“吐字清晰、韵味醇厚”是其标志;京剧版本则吸收了皮黄腔的婉转,唱腔更侧重抒情,表演上更强调“手眼身法步”的规范,如黄桂英的形象更偏重闺阁女子的柔美;评剧版本贴近民间说唱,唱腔通俗易懂,表演风格质朴自然,更侧重情感的直接抒发,尽管各版本在艺术形式上存在差异,但均以“情”为核心,通过不同剧种的音乐语言和表演美学,共同诠释了这一经典故事的悲剧内涵与人文精神。