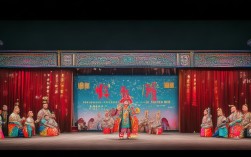

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其深厚的历史底蕴、鲜明的地域特色和丰富的艺术表现力,成为中原文化的重要载体,为帮助学员系统了解豫剧艺术、提升戏曲鉴赏能力,特设计本豫剧戏曲鉴赏课计划,课程将从历史脉络、艺术特色、经典剧目等多维度展开,兼顾理论与实践,让学员在沉浸式体验中感受豫剧的独特魅力。

课程目标聚焦三个维度:一是知识目标,使学员掌握豫剧的起源、发展历程、主要流派(常派、陈派、崔派、马派、阎派)及艺术特征;二是能力目标,培养学员对豫剧表演(唱、念、做、打)、音乐(板式、唱腔、伴奏)、服饰、化妆等元素的鉴赏能力;三是情感目标,引导学员理解豫剧所承载的文化内涵,增强对传统文化的认同与热爱。

分为六大模块:第一模块“豫剧概览”,介绍豫剧的历史渊源(从河南梆子到豫剧的演变)、地域分布(豫东调、豫西调、祥符调、沙河调的特点)及社会价值;第二模块“经典剧目赏析”,选取不同时期的代表性剧目,如传统戏《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》,现代戏《朝阳沟》《小二黑结婚》等,分析剧情结构、人物塑造及时代背景;第三模块“表演艺术解析”,拆解豫剧的“四功五法”,通过对比不同演员(如常香玉的刚健、陈素真的婉约)的表演风格,理解行当(生、旦、净、丑)的表演规范;第四模块“音乐与唱腔探秘”,讲解豫剧的板式体系(二八板、慢板、流水板等)、唱腔流派特点及伴奏乐器(板胡、梆子、笙等),结合音频片段感受唱腔的情感表达;第五模块“舞台美术与服饰文化”,分析豫剧的服饰、脸谱、道具、舞台设计的象征意义,如穆桂英靠旗的色彩寓意、包拯脸谱的黑色象征刚正;第六模块“豫剧的当代传承”,探讨豫剧在当代的创新实践(如新编历史剧、现代科技融合)、面临的挑战及保护路径。

教学方法采用“讲授+视听+互动”模式:理论讲授结合PPT、史料文献,梳理知识脉络;视听环节精选高清剧目视频、名家唱段音频,增强直观感受;互动环节设置小组讨论(如“分析《花木兰》中‘刘大哥讲话理太偏’的唱腔特点”)、模拟表演(体验简单的身段动作)、学唱经典选段(如《谁说女子不如男》的片段),让学员在实践中深化理解。

课时安排以16周课程为例,每周2课时,具体内容如下表所示:

| 周次 | 内容要点 | 课时 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 豫剧历史与流派 | 起源与发展、地域流派特征、代表艺术家简介 | 2 |

| 2-3 | 传统戏(一):《花木兰》 | 剧情背景、常派唱腔特色、女性角色塑造分析 | 4 |

| 4-5 | 传统戏(二):《穆桂英挂帅》 | 穆桂英形象、武戏表演技巧、爱国主义主题解读 | 4 |

| 6-7 | 现代戏:《朝阳沟》 | 题材创新、人物语言生活化、唱腔与时代结合 | 4 |

| 8 | 表演艺术:行当与四功五法 | 生旦净丑的表演差异、唱念做打的技巧示范与体验 | 2 |

| 9 | 音乐与唱腔:板式与流派 | 豫东调与豫西调对比、板式转换规律、情感表达与唱腔的关系 | 2 |

| 10 | 舞台美术:服饰与脸谱 | 服饰色彩象征、脸谱谱式解读、道具与舞台调度 | 2 |

| 11 | 名家名段专题 | 常香玉、陈素真等艺术家的风格对比、经典唱段赏析 | 2 |

| 12 | 小组讨论与展示准备 | 围绕指定主题(如“豫剧中的女性形象”)分组讨论,准备5分钟鉴赏展示 | 2 |

| 13 | 学生成果展示与点评 | 小组展示经典剧目片段或鉴赏观点,教师与学员共同点评 | 2 |

| 14 | 豫剧的当代传播 | 影视、综艺中的豫剧元素、年轻观众的培养路径、数字化保护手段 | 2 |

| 15 | 实践体验:学唱与互动 | 学唱《花木兰》选段,体验简单身段,邀请豫剧演员现场指导 | 2 |

| 16 | 课程归纳与考核 | 回顾课程重点,提交鉴赏报告(1000字),进行口头问答 | 2 |

考核方式注重过程性评价与终结性评价结合:过程性考核占40%,包括课堂参与(15%)、小组讨论(15%)、学唱实践(10%);终结性考核占60%,包括鉴赏报告(30%,分析一部豫剧剧目的艺术特色)和口头问答(30%,考察基础知识的掌握)。

通过本课程的学习,学员不仅能系统掌握豫剧鉴赏的方法,更能深刻体会豫剧“接地气、有温度”的艺术特质,成为传统文化的传播者与守护者。

FAQs

问题1:零基础学员如何快速理解豫剧的唱腔和表演特点?

解答:零基础学员可从“三步法”入手:第一步“听经典”,先听辨识度高的唱段(如《花木兰》的《谁说女子不如男》《朝阳沟》的《那个前晌我娘对我讲》),感受旋律的起伏和情感基调;第二步“看行当”,了解生(老生、小生)、旦(青衣、花旦、闺门旦)、净(花脸)、丑(文丑、武丑)的基本表演特征,比如花脸的勾脸和粗犷唱腔,闺门旦的轻盈台步;第三步“学片段”,选取1-2句简单唱段跟唱,体会豫剧“吐字清晰、以情带声”的演唱要求,同时模仿简单的身段动作(如青衣的水袖功),在体验中加深理解。

问题2:豫剧现代戏与传统戏在鉴赏时有哪些核心差异?

解答:核心差异主要体现在题材、语言和时代性三方面:题材上,传统戏多取材历史故事、神话传说(如《穆桂英挂帅》的杨家将故事),现代戏则聚焦现实生活(如《朝阳沟》的知识青年下乡、《李双双》的农村新风尚);语言上,传统戏多用半文半白的韵白和程式化唱词,现代戏则大量使用生活化口语,唱腔更贴近日常语调;时代性上,传统戏承载传统伦理观念(如忠孝节义),现代戏则反映当代社会价值观(如集体主义、女性独立),鉴赏时可结合剧目创作背景,理解其与时代的互动关系。