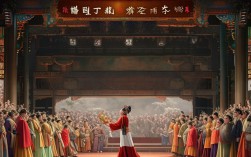

豫剧《卖苗郎》是传统戏曲中极具代表性的情感悲剧,以细腻的叙事、鲜明的人物塑造和深刻的伦理内涵,成为豫剧经典剧目之一,该剧取材于民间故事,通过普通家庭的悲欢离合,折射出古代社会底层人民的生存困境与人性光辉,至今仍在舞台上久演不衰。

剧情围绕贫苦书生柳春阳一家展开,柳春阳家境贫寒,与妻周文云、幼子苗郎相依为命,其母久病卧床,为筹集药费,周文云典当衣物首饰仍杯水车薪,柳母心疼儿媳,又不愿拖累家人,最终在绝望中自尽,柳春阳悲痛欲绝,却因无力安葬母亲,被迫将年仅五岁的儿子苗郎卖给富户胡凤莲为义子,卖子之日,苗郎哭喊着“娘啊,爹把我卖了”,周文云心如刀绞,却因生活所迫不得不松开手,苗郎走后,周文云独自支撑家庭,含辛茹苦等待丈夫归来,多年后,苗郎长大成人,得知身世,历经周折与父母相认,最终一家团圆,全剧以“卖子”为核心冲突,将贫困、亲情、伦理交织,展现了人在绝境中的挣扎与坚守。

剧中人物形象丰满立体,各具特色,柳春阳作为孝子与丈夫,在“忠孝难两全”的困境中挣扎,既有读书人的清高,又有面对现实的无奈,其“卖子”时的痛苦抉择令人动容,周文云是传统女性的典型,勤劳善良、坚韧隐忍,丈夫外出后,她独自承担家庭重担,对儿子的思念与对婆婆的孝道形成强烈的情感张力,苗郎虽年幼,却懂事孝顺,被卖后仍记挂父母,长大后寻亲的情节成为全剧的情感高潮,胡凤莲作为买主,并非脸谱化的“富家恶女”,而是善良重情之人,她对苗郎的疼爱与对身世的成全,为悲剧增添了一抹暖色,这些人物共同构成了古代社会生活的缩影,他们的命运反映了普通人在时代洪流中的无力与抗争。

从艺术特色来看,《卖苗郎》充分展现了豫剧的独特魅力,唱腔设计上,以豫剧的“苦音”为主,通过高亢悲怆的唱段抒发人物情感,例如柳春阳卖子时的《穷苦人实可怜》一板三眼,节奏缓慢,字字泣血;周文云独守空房时的《盼夫归》则运用豫西调的婉转凄凉,将思念与委屈表现得淋漓尽致,表演上,演员注重身段与表情的配合,如周文云卖子时的“跪步”,一步一回头,将母亲的揪心刻画入微;苗郎幼年时的“娃娃腔”,天真烂漫中带着对父母的依恋,令人心碎,剧本结构紧凑,矛盾层层递进,从“病母—卖子—寻亲—相认”,情节跌宕起伏,既有家庭伦理的冲突,又有善恶美德的碰撞,引人入胜。

从社会影响来看,《卖苗郎》自诞生以来便深受观众喜爱,不仅成为豫剧剧团的保留剧目,还被改编为电影、电视剧等多种形式,传播范围广泛,剧中“孝道”“诚信”“善良”等主题,契合了中国传统文化价值观,尤其在民间社会,引发了强烈的情感共鸣,许多观众通过剧情反思家庭伦理,珍惜亲情,其教育意义超越了单纯的娱乐功能,该剧也培养了一代又一代的豫剧演员,如常香玉、陈素真等艺术大家都曾演绎过柳春阳或周文云,他们的表演赋予了角色新的生命力,推动了豫剧艺术的传承与发展。

以下为剧中主要人物及性格特点简表:

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 经典情节 |

|---|---|---|---|

| 柳春阳 | 贫苦书生 | 孝顺、清高、无奈 | 卖子救母、外出寻亲 |

| 周文云 | 柳春阳之妻 | 勤劳、善良、坚韧 | 独撑家庭、思念苗郎 |

| 苗郎 | 柳春阳之子 | 懂事、孝顺、重情 | 幼年被卖、长大后寻亲 |

| 胡凤莲 | 富家小姐 | 善良、重情、明理 | 收养苗郎、成全其寻亲 |

相关问答FAQs:

Q:《卖苗郎》与其他“卖子”题材戏曲(如《秦香莲》)有何不同?

A:《卖苗郎》与《秦香莲》虽同为“卖子”悲剧,但核心冲突与主题侧重不同。《秦香莲》聚焦于“负心汉”陈世美抛弃妻儿,批判的是封建官场的腐败与人性之恶;而《卖苗郎》则更侧重于“贫困逼迫下的亲情抉择”,展现的是底层人民在绝境中的无奈与坚守,强调孝道、善良等传统美德,悲剧色彩中带有团圆结局,情感基调更为复杂深沉。

Q:剧中胡凤莲的角色有何现实意义?

A:胡凤莲作为买主,打破了传统戏曲中“富户即恶人”的刻板印象,她的善良与明理体现了人性的多元,在现实中,这一角色传递了“阶层差异不影响美德”的价值观,鼓励人们超越身份偏见,以善意对待他人,她对苗郎的“养恩”与“生恩”的平衡,也引发了对“亲情本质”的思考——血缘固然重要,但养育之恩同样值得铭记,这一主题对当代家庭关系仍有启示意义。