汉中戏曲植根于秦巴腹地的文化沃土,历经数百年传承,既融合了中原戏曲的共性,又吸纳了陕南民间艺术的特质,形成了独具特色的戏曲生态,其曲目体系丰富多元,涵盖历史正剧、民间传说、生活小戏等多种题材,既有对传统经典的演绎,也有对本土文化的生动诠释,成为观察汉中地区历史、民俗与审美的重要窗口。

汉调桄桄:慷慨激越的梆子腔韵

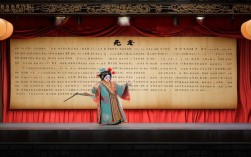

汉调桄桄是汉中戏曲的代表剧种,属梆子腔体系,因主奏乐器“桄桄”(硬木梆子)得名,形成于清代中后期,流行于汉中、安康及四川部分地区,其唱腔高亢激越,节奏明快,表演程式严谨,既有秦腔的粗犷豪放,又融入陕南民歌的婉转细腻,曲目以历史正剧和公案戏为主,尤擅表现忠奸斗争、英雄传奇。

传统代表曲目中,《韩信拜将》堪称经典,该剧以汉中楚汉相争的历史为背景,通过韩信“胯下之辱”到“登台拜将”的命运转折,刻画其军事才能与复杂性格,唱词中“明修栈道,暗度陈仓”等典故至今流传。《法门寺》则以明代宫廷为背景,通过“孙玉姣拾帕”引发的案件,揭露官场腐败与司法黑暗,剧中“宋巧姣告状”的大段唱腔,将悲愤情绪层层递进,极具感染力。《穆桂英挂帅》《花木兰从军》等巾帼英雄戏,也因演员刚劲的武打身段和激昂的唱腔,成为汉调桄桄舞台上的常演剧目,近代以来,新编历史戏《卧薪尝胆》和现代戏《巴山红》等,既保留了传统唱腔精髓,又融入时代主题,拓展了汉调桄桄的表现边界。

汉调二黄:婉转抒情的“山二黄”

汉调二黄,又称“山二黄”,是陕南地区另一重要剧种,与湖北汉剧、徽剧同属二黄腔系,传入汉中后与本地方言、民歌融合,形成“山野之气”与“文雅之风”兼具的独特风格,其唱腔分“西皮”与“二黄”两大类,西皮明快活泼,二黄苍凉深沉,伴奏以胡琴、月琴为主,辅以唢呐、锣鼓,擅长表现悲欢离合、儿女情长。

曲目以历史故事、民间传说为主,《二度梅》是其代表作之一,讲述梅良玉与陈杏元历经磨难终成眷属的爱情故事,剧中“梅良玉祭坟”的二慢板唱腔,哀婉缠绵,将主人公的悲愤与思念抒发得淋漓尽致。《白蛇传》中的“断桥”一折,白素贞与许仙的对手戏唱腔柔美细腻,水袖舞与身段结合,展现出戏曲的唯美意境。《秦香莲》《宇宙锋》等传统伦理戏,因唱腔的叙事性与抒情性高度统一,深受观众喜爱,汉调二黄的“小戏”也别具特色,《打猪草》《夫妻观灯》等剧目,以陕南农村生活为题材,唱词方言化、表演生活化,充满乡土气息,展现了戏曲贴近民间的艺术智慧。

陕南端公戏:傩仪与戏曲的活化石

陕南端公戏是汉中地区特有的傩戏形态,源于古代巫傩祭祀,兼具宗教仪式与戏曲表演功能,被誉为“戏曲活化石”,其表演以“端公”(巫师)为核心,通过面具、法器、唱腔、舞蹈驱邪纳吉、祈福禳灾,曲目多为神话传说、历史故事,充满神秘色彩与原始生命力。

端公戏的曲目可分为“正戏”与“外戏”两类。《钟馗嫁妹》是正戏代表作,以钟馗嫁妹的传说为框架,通过面具切换、舞蹈动作,展现神鬼世界的奇幻景象,表演中“踩八卦”“踩罡步斗”等仪式动作,保留了古代傩舞的精髓。《孟姜女》作为外戏,将民间传说与傩仪结合,通过哭唱、舞蹈表现孟姜女的悲情,唱词中融入陕南民谣的比兴手法,质朴感人。《梁山伯与祝英台》《牛郎织女》等神话戏,因面具造型夸张、表演风格粗犷,呈现出区别于其他剧种的“野性之美”,端公戏的唱腔多为“吟诵式”,节奏自由,伴奏以鼓、钹、锣为主,无丝弦乐器,更显古朴苍凉。

民间小戏:烟火气里的生活画卷

除上述大剧种外,汉中地区还活跃着众多民间小戏,如皮影戏、木偶戏、花鼓戏等,这些小戏规模小、接地气,曲目多取材于市井生活,语言幽默、表演活泼,是普通百姓喜闻乐见的艺术形式。

汉中皮影戏以牛皮雕镂影人、灯光投影,曲目多为历史演义和民间故事,《三国演义》《封神榜》等长篇连台戏,通过影人的灵动演绎,成为农村庙会、节庆的重要娱乐。《包公案》《杨家将》等公案戏、英雄戏,因情节曲折、善恶分明,深受老一辈观众喜爱,汉中花鼓戏则源于民间歌舞,唱腔以“打锣腔”“靠山调”为主,曲目多为生活小戏,《打猪草》《回娘家》等,通过夫妻、邻里间的轻松互动,展现陕南农村的田园风情与淳朴民风,木偶戏则以“提线木偶”为主,《西游记》《济公传》等剧目,因木偶动作夸张、诙谐幽默,尤其受儿童欢迎。

汉中戏曲曲目概览表

| 剧种 | 代表曲目 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 汉调桄桄 | 《韩信拜将》《法门寺》《穆桂英挂帅》 | 梆子腔,高亢激越,擅历史正剧与英雄戏,表演程式严谨。 |

| 汉调二黄 | 《二度梅》《白蛇传》《秦香莲》 | 二黄腔,西皮明快、二黄苍凉,擅抒情与伦理戏,唱腔细腻婉转。 |

| 陕南端公戏 | 《钟馗嫁妹》《孟姜女》《梁山伯与祝英台》 | 傩戏形态,面具、仪式感强,唱腔吟诵式,题材多为神话传说。 |

| 民间小戏(皮影/花鼓/木偶) | 《三国演义》(皮影)《打猪草》(花鼓)《西游记》(木偶) | 规模小、方言化,贴近生活,表演活泼,题材多为市井生活与民间故事。 |

相关问答FAQs

Q1:汉中戏曲中的“汉调桄桄”与陕西秦腔有何异同?

A:汉调桄桄与秦腔同属梆子腔,均以硬木梆子为击节乐器,唱腔高亢激越,这是其共性,但汉调桄桄受陕南地理与人文影响,融入了汉中方言的声调特点和陕南民歌的旋律元素,唱腔比秦腔更显婉转;表演上,汉调桄桄的武戏吸收了巴蜀武术的刚劲,文戏则更重细腻的情感表达,而秦腔则以“吼”为特色,风格更为粗犷豪放,曲目题材上,汉调桄桄更侧重汉中本地历史故事(如《韩信拜将》),而秦腔则以关中地区的历史演义为主。

Q2:现代汉中戏曲如何传承与发展?

A:现代汉中戏曲的传承与发展主要通过三条路径:一是“活态传承”,通过戏曲进校园、非遗传承人收徒等方式,培养年轻演员与观众,如汉中市汉调桄桄研究院定期开展青少年培训班;二是“创新改编”,在保留传统唱腔与程式的基础上,结合时代主题创作新剧目,如现代戏《巴山红》以红军在汉中的故事为背景,融入现代舞台技术;三是“跨界融合”,通过短视频、直播等新媒体平台传播戏曲片段,与旅游产业结合,在汉中古镇、景区开展实景演出,让古老戏曲焕发新生。