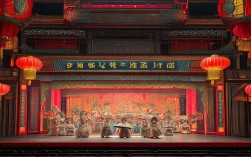

豫剧演员张家训作为豫剧唐派艺术的重要传人,其舞台形象与艺术人生通过图片得以生动定格,这些图片不仅是他艺术生涯的见证,更是豫剧文化传承的珍贵载体,从扮相身段到神情气韵,无不彰显着传统戏曲的独特魅力。

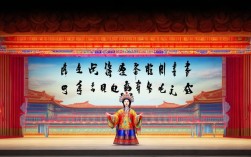

张家训的舞台图片多以文武老生行当为主,其扮相讲究“三白”——眼窝、鼻梁、嘴唇周围用白色油彩勾勒,既凸显人物性格,又符合唐派艺术的审美规范,在《三哭殿》中饰演的唐太宗,他身着明黄龙袍,头戴九龙冠,眼神中既有帝王的威严,又有对女儿的爱怜,图片中微微蹙起的眉头与微张的嘴唇,将“父女情”与“君臣礼”的矛盾展现得淋漓尽致,而在《辕门斩子》里扮演的杨六郎,则是一身白靠,插雉尾,挎宝剑,身姿挺拔如松,图片中他单腿跪地、双手抱拳的动作,将杨六郎“忠君报国”的刚毅与“亲情纠葛”的无奈融为一体,眼神中的坚毅与隐痛极具穿透力,这类舞台剧照多采用高清特写,捕捉演员的眼神、口型、指法等细节,让观众得以近距离感受豫剧“以形写神”的艺术精髓。

除了经典剧目,张家训在新编历史剧中的图片同样值得关注,在《焦裕禄》中他饰演的焦裕禄,一改传统老生的华丽扮相,身着洗得发白的蓝布中山装,脚穿黑布鞋,图片中他弯腰扶起老农的动作,脸上黝黑的肤色与额角的汗珠,将县委书记的亲民形象刻画得入木三分,这类生活化的舞台形象,打破了传统戏曲“程式化”的刻板印象,展现了张家训对角色塑造的多元探索,他与师父唐喜成的合影堪称珍贵,图片中唐喜成手把手指导张家训身段,二人一老一少,眼神专注,既有师徒情谊的温暖,又有艺术传承的厚重,成为豫剧界“薪火相传”的生动注脚。

张家训的生活化图片则展现了他舞台之外的真实面貌,早年的练功照中,他身着练功服,在空旷的院子里压腿、踢腿,汗水浸透衣衫却神情专注,背景是斑驳的砖墙,朴素却充满力量;晚年参与非遗传承活动时,他为年轻演员示范“甩腔”技巧,图片中他手持折扇,眼神中满是鼓励,既有对艺术的执着,又有对后辈的期许,这些图片褪去了舞台的光环,却让一个敬业、谦逊的戏曲艺术家形象更加立体。

以下为张家训部分代表剧目及图片特点概览:

| 剧目名称 | 角色 | 描述 | 艺术价值体现 |

|---|---|---|---|

| 《三哭殿》 | 唐太宗 | 明黄龙袍,九龙冠,蹙眉张嘴,眼神复杂 | 展现唐派“帝王气”与“人性化”塑造 |

| 《辕门斩子》 | 杨六郎 | 白靠雉尾,单膝跪地,眼神坚毅隐痛 | 突出文武老生的“功架”与“内心戏” |

| 《焦裕禄》 | 焦裕禄 | 蓝布中山装,扶老农,黝黑脸庞带汗珠 | 体现传统戏曲与现代题材的融合 |

| 与唐喜成合影 | 徒弟 | 唐喜成指导身段,二人专注对视 | 见证唐派艺术的“师徒传承” |

相关问答FAQs

Q1:张家训的唐派艺术在表演上有哪些独特之处?如何通过其图片体现?

A1:张家训的唐派艺术以“脑后音”“闪板”“偷字”等技巧著称,表演讲究“唱念做打”的统一,其图片中,无论是《三哭殿》的“念白”还是《辕门斩子》的“唱腔”,都能通过口型、眼神及身段展现“声情并茂”,唐派经典的“炸音”技巧,在图片中可清晰看到他演唱时脖颈青筋微凸、眼神骤亮的瞬间,将人物情绪推向高潮,体现了唐派“刚柔并济”的艺术风格。

Q2:通过张家训的图片,普通观众能感受到豫剧的哪些魅力?

A2:张家训的图片展现了豫剧“程式化”与“生活化”的统一,舞台图片中,脸谱、服饰、动作的程式化设计,让观众直观感受戏曲“写意美”;生活化图片则通过练功、教学等场景,揭示演员“台上一分钟,台下十年功”的敬业精神,不同时期形象的对比,如传统老生与现代角色的反差,体现了豫剧艺术的创新活力,让观众既能领略传统韵味,又能感受时代气息。