花木兰作为中国民间传说的经典女性形象,其“替父从军”的故事在戏曲舞台上久演不衰,而豫剧中的花木兰更是凭借鲜明的性格、动人的唱腔和深厚的文化底蕴,成为豫剧舞台上最具代表性的主角之一,豫剧以其贴近生活的表演风格、高亢激昂的唱腔和浓郁的中原文化特色,为花木兰这一形象注入了独特的艺术生命力,使其从文学传说走向鲜活的戏曲人物,承载着忠孝两全、家国情怀的传统美德,也彰显了女性的勇气与智慧。

豫剧中花木兰的形象塑造:刚柔并济的巾帼英雄

豫剧中的花木兰形象突破了传统戏曲中女性角色的单一定位,既保留了闺阁女儿的细腻柔情,又凸显了沙场将士的英武豪迈,形成“刚柔并济”的性格特质,这种塑造通过情节铺陈与表演细节层层展开:

在“机房”一场中,花木兰以素衣织布的闺秀形象登场,唱腔舒缓婉转,如“花木兰羞答答施礼拜上”的慢板,吐露对年迈父亲的担忧与不舍,眼神中带着女儿的娇羞与孝心,展现其“柔”的一面;而当决定替父从军后,她“脱去红装换戎装”,身段从轻柔转为刚劲,唱腔也随之变为高亢的二八板,“刘大哥讲话理太偏”一段,节奏明快、字字铿锵,以朴实的语言反驳“女子不如男”的偏见,眼神坚定、动作利落,尽显“刚”的气魄。

这种刚柔转换并非割裂,而是统一于“忠孝”核心,她对父亲的“孝”促使她挺身而出,对国家的“忠”支撑她在战场十二年,豫剧通过“思亲”与“杀敌”的交替场景,让观众看到她在铁血沙场中对家庭的牵挂,在女儿身分中对家国的担当,使人物立体而真实。

经典剧目与唱腔:豫剧《花木兰》的艺术魅力

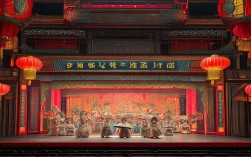

豫剧《花木兰》是常香玉大师的代表剧目,自20世纪50年代搬上舞台后,成为豫剧“常派”艺术的典范,也是花木兰故事最经典的戏曲呈现之一,全剧以“替父从军”为主线,分“机房”“别家”“路遇”“征战”“荣归”“团圆”等场次,通过跌宕的情节和丰富的唱腔,塑造了花木兰的成长轨迹。

唱腔设计是该剧的灵魂,豫剧的唱腔分为“豫东调”“豫西调”两大流派,《花木兰》巧妙融合二者:表现闺阁生活时多用豫西调的缠绵低回,如“花木兰坐机房”的慢板,旋律婉转,情感细腻;展现战场豪情时则用豫东调的高亢激昂,如“在战场杀敌寇英勇顽强”的快二八板,节奏紧凑,气势如虹,最经典的“刘大哥讲话理太偏”一段,采用二八板的垛句形式,句式短小、节奏明快,通过重复与递进,将花木兰对女性价值的自信展现得淋漓尽致,成为豫剧唱段中流传最广的“金句”。

剧中的身段设计也极具特色,花木兰从“织布”的手指灵动,到“骑马”的身姿矫健,再到“比武”的招式凌厉,演员通过“水袖”“趟马”“对打”等戏曲程式,将女性的柔美与将士的威武融合,形成独特的视觉冲击,路遇”一场中,花木兰男装出行与战友相遇,既需保持男性的豪迈,又需不经意间流露女儿家的羞涩,这种“双重身份”的表演,考验演员对细节的把控,也成为豫剧花木兰的表演难点与看点。

代表演员与传承:常香玉与“常派”花木兰的永恒印记

提到豫剧花木兰,常香玉是绕不开的名字,她所塑造的花木兰,不仅成为豫剧史上的经典,更成为这一人物的“标准像”,常香玉的表演以“字正腔圆、刚健清新”著称,她结合自身嗓音条件,创造出“常派”唱腔,其特点是“高音不刺耳、低音不沉闷”,情感饱满而富有张力。

在《花木兰》中,常香玉对唱腔的处理极为细腻:如“思亲”一段,她通过气口的控制、尾音的颤抖,将花木兰在深夜对父母的思念表现得催人泪下;而“凯旋”时的“帅字旗”,她则用开阔的音域和明亮的音色,展现人物的豪迈与自豪,除了唱腔,她在身段上也大胆创新,将京剧的武打与豫剧的表演结合,创造出既符合戏曲程式又贴近生活逻辑的动作,如“征战”中的“趟马”动作,既有传统戏曲的写意美,又真实模拟了骑马的动态感。

常香玉之后,“常派”花木兰的传承从未间断,其弟子如小香玉、虎美玲等,在继承常派精髓的基础上,融入时代审美,使这一形象持续焕发活力,小香玉曾在现代版《花木兰》中加入更多舞蹈元素,强化人物的肢体表现力;虎美玲则侧重突出花木兰的“女性视角”,在“荣归”一场中,通过细腻的眼神和微表情,展现人物十二年未见的复杂心境,这些传承与创新,让豫剧花木兰始终与观众产生共鸣。

文化意义:从戏曲人物到精神符号

豫剧中的花木兰,早已超越戏曲角色的范畴,成为一种文化符号,她所承载的“忠孝两全”精神,是中国传统美德的集中体现——对父母的“孝”让她甘愿替父从军,对国家的“忠”让她在战场浴血奋战,这种家国情怀至今仍能引发观众的情感共振。

更重要的是,豫剧花木兰打破了“女子不如男”的性别偏见,她以女儿之身完成男子之事,用实力证明“谁说女子享清闲”,这种对女性价值的肯定,在20世纪50年代具有强烈的时代意义,也对当代女性独立精神产生深远影响。“刘大哥讲话理太偏”的唱段,至今仍是女性 empowerment 的经典表达,被广泛引用于文艺作品和社会话语中。

豫剧作为中原文化的代表,通过花木兰故事传播了“家国同构”的理念,花木兰的个人命运与国家命运紧密相连,她的选择既是家庭的责任,也是国家的担当,这种“家国一体”的价值取向,深植于中原文化土壤,也成为中华文化的重要精神内核。

相关问答FAQs

问:豫剧《花木兰》中最经典的唱段是哪段?为什么能广为流传?

答:最经典的唱段是“刘大哥讲话理太偏”,这段唱词以通俗易懂的语言,直接反驳“女子不如男”的偏见,句式短小有力,节奏明快,采用豫剧二八板的垛句形式,朗朗上口,常香玉的演唱高亢激昂又不失细腻,将花木兰的自信与豪情展现得淋漓尽致,其内容贴近生活,传递的性别平等观念具有普世价值,因此不仅成为豫剧爱好者传唱的“金句”,更超越戏曲领域,成为大众文化中女性独立的象征。

问:常香玉塑造的花木兰形象有哪些独特之处?

答:常香玉塑造的花木兰独特之处在于“刚柔并济”的极致呈现与“常派”唱腔的创造性运用,她在表演中精准把握花木兰从“闺阁女”到“女将军”的转变,通过唱腔的豫西调(柔)与豫东调(刚)切换,配合细腻的身段设计,让人物既有女儿的柔情,又有将士的刚毅,她创造的“常派”唱腔字正腔圆、情感饱满,尤其在“思亲”“凯旋”等段中,通过气口、音色的微妙处理,将人物的内心世界刻画得入木三分,使花木兰成为有血有肉、可感可知的“活”的人物,奠定了这一形象的经典地位。