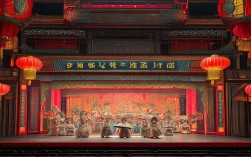

豫剧《篡御状》选段作为传统戏曲中的经典桥段,以跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和富有感染力的唱腔,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作之一,该选段源自豫剧传统剧目,通常聚焦于忠奸斗争与民间正义的伸张,通过主人公告御状的艰难历程,展现封建社会底层民众的抗争精神与对清官政治的向往。

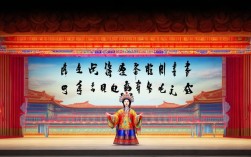

剧情上,《篡御状》多围绕主人公遭奸臣构陷、家破人亡的悲惨遭遇展开,他(她)为洗刷冤屈,历经千辛万苦搜集证据,最终决定冒着生命危险闯入金銮殿,直接向皇帝递上“御状”——这份状纸不仅关乎个人命运,更承载着被压迫者的集体诉求,选段的高潮往往集中在告状时的情感爆发:面对皇帝的质问、奸臣的阻挠,主人公以理据争、声泪俱下,而清官(如包拯)则凭借智慧与正义感,力排众议,为冤案昭雪,这种“小人物对抗强权”的叙事,既是对现实苦难的艺术化呈现,也寄托了民众对公平正义的朴素向往。

艺术特色方面,《篡御状》选段的魅力集中体现在唱词、音乐与表演的融合上,唱词上,豫剧讲究“口语化、生活化、韵律化”,该选段的唱词尤为典型,如主人公陈述冤情时,常以“我的冤屈似海深”“苍天啊大地”等直白而富有冲击力的语言,将悲愤、无助与决心交织;控诉奸臣时,则用“你害我全家丧黄泉,丧尽天良黑心肝”等押韵对仗的语句,增强批判力度,唱词中大量运用民间俗语和比喻,既贴近观众,又使情感表达更具穿透力,音乐上,板式变化是核心:开篇多采用【慢板】,以舒缓节奏铺垫悲苦心境;情绪激动时转为【二八板】,节奏加快,唱腔铿锵有力;高潮部分则运用【流水板】或【快二八】,板胡高亢激昂,梆子急促密集,营造出紧张激烈的戏剧冲突,伴奏中的锣鼓点与唱腔紧密结合,如“紧打慢唱”的手法,既烘托气氛,又突出人物情感层次,表演上,演员需通过唱、念、做、打的融合塑造人物:老生或青衣行当的演员,唱“御状”时,眼神从哀婉转为坚定,身段配合唱腔起伏,如跪地叩首、挺身抗争等动作,将“拼死一告”演绎得淋漓尽致;清官角色则讲究“稳、准、狠”,通过沉稳台步、威严亮相和果断手势,展现刚正不阿、明察秋毫的形象。

文化内涵上,《篡御状》选段的价值远不止于戏剧冲突的展现,更在于其传递的“正义必胜”的价值观,在封建社会,底层民众告状无门,“告御状”成为最后的希望,这一情节既是对现实的艺术化反映,也寄托了民众对公平正义的向往,主人公为洗刷冤屈不惜牺牲生命的抗争精神,以及清官“为民做主”的道德坚守,共同构成了中国传统戏曲中“清官文化”与“民间正义”的双重主题,这种主题穿越时空,至今仍能引发观众共鸣——无论时代如何变迁,对公平正义的追求始终是人类社会的共同理想。

以下是《篡御状》选段的核心信息概览:

| 项目 | |

|---|---|

| 选段名称 | 《篡御状》 |

| 所属剧目 | 豫剧传统剧目(常与《包青天》系列关联) |

| 主要行当 | 老生(告状者)、净角(清官如包拯)、旦角(相关角色如受害人家属) |

| 核心板式 | 【慢板】(抒情)、【二八板】(叙事)、【流水板】(高潮) |

| 经典唱词片段 | “御状告到金銮殿,拼着一死把冤伸;若不除尽奸佞臣,怎对地来怎对天!” |

| 情感基调 | 悲愤、坚定、激昂,兼具个人苦难与集体抗争 |

| 代表演员 | 常香玉、唐喜成等豫剧名家均有演绎,各具特色 |

相关问答FAQs

问题1:《篡御状》选段在豫剧表演中,演员如何通过唱腔变化表现人物情感的递进?

解答:在《篡御状》选段中,演员的唱腔变化是情感表达的核心,开篇面对冤屈时,多采用【慢板】的低回婉转,如用“脑后音”和“擞音”表现主人公的悲苦无助,声音略带颤抖,节奏舒缓;随着情绪逐渐激动,转为【二八板】,唱腔变得刚劲有力,字字铿锵,通过“偷字”“闪板”等技巧突出对奸臣的控诉;高潮部分告御状时,则运用【流水板】的急促节奏,配合“炸音”和“甩腔”,将“拼死一告”的决心推向顶点,此时声音高亢激昂,气息饱满,既有对命运的抗争,也有对正义的呼唤,演员还会通过“气口”的控制,如“偷气”“取气”等,使唱腔连贯而不失情感张力,实现从“悲”到“愤”再到“勇”的情感递进。

问题2:《篡御状》选段中的“清官形象”有何现实意义?对当代社会有何启示?

解答:《篡御状》选段中的清官形象(如包拯),是传统“清官文化”的集中体现,其核心特质是“刚正不阿、明察秋毫、为民做主”,这一形象的现实意义在于:它反映了封建社会民众对公平正义的渴望,以及对权力监督的朴素理想;其“不畏权贵、坚守正义”的精神,跨越时代局限,对当代社会仍有深刻启示,在当代,清官形象的“为民做主”可转化为“以人民为中心”的执政理念,“明察秋毫”则对应着司法公正与权力监督的必要性,它提醒我们,无论社会如何发展,对公平正义的追求、对权力运行的规范、对弱势群体的关怀,始终是社会进步的重要基石,这也是《篡御状》选段能够引发当代观众共鸣的根本原因。