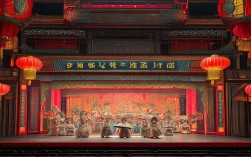

豫剧《站花墙》是传统经典剧目,取材于民间故事,讲述了千金小姐王美蓉与书生杨玉春历经波折终成眷缘的爱情传奇,站花墙”选段作为王美蓉的核心唱段,以细腻的笔触勾勒出少女怀春的羞涩、对爱情的期盼与坚守,戏词通俗生动,情感真挚饱满,充分展现了豫剧贴近生活、直抒胸臆的艺术特色。

梳理与情感解析

“站花墙”选段以王美蓉在花园花墙边的独唱展开,戏词通过环境描写、心理刻画与细节叙事,将人物内心的波澜层层递进地呈现出来,以下为选段关键段落的内容与情感分析:

| 段落选段 | 内容 | 情感/艺术手法 |

|---|---|---|

| “(白)奴家王美蓉,自那日花园之中与杨公子一面,不觉又过数日,今日闲暇,不免再到花墙之上,盼他一面。(唱)花墙之上把身站,春风拂面心自闲,忽想起杨玉春公子样,好似那明月照心间。” | 王美蓉独白交代背景,随后登花墙眺望,借春风起兴,回忆杨玉春的俊朗模样。 | 以“春风”“明月”等意象烘托少女怀春的恬静与美好,比喻手法凸显杨玉春在心中的完美形象,情感含蓄而绵长。 |

| “站花墙,泪汪汪,想起玉春好心伤,他本是尚书府的公子郎,我本是王家的闺秀女,门不当户不对,怎能够成就鸾凤配?越思越想越愁闷,不由人一阵阵好心酸。” | 由思念转为对身份差距的忧虑,自述两家门第悬殊,担忧爱情受阻,情绪低落。 | “泪汪汪”“好心酸”等直白词汇强化了内心的焦虑与无奈,“门不当户不对”点明封建礼教对爱情的束缚,矛盾冲突初显。 |

| “(白)罢了!罢了!(唱)常言道有缘千里来相会,无缘对面不相逢,那日花园初相见,他眉清目秀好仪容,我与他隔墙赠诗表心意,他答的诗句情意浓,纵然是门第隔山海,真情能破九重天!” | 从忧虑转向坚定,以“有缘千里”“隔墙赠诗”回忆初遇心动的细节,坚信真情能超越门第。 | 情感转折强烈,“真情能破九重天”以夸张手法表达对爱情的执着,凸显人物勇敢叛逆的一面,为后续剧情发展埋下伏笔。 |

| “站花墙,望远方,盼着情郎早还乡,他若得中状元郎,我与他花烛洞房喜洋洋;他若是落魄归故乡,我与他布衣素食也同床,不管贫富与贵贱,美蓉此心不改变!” | 以“望远方”的场景收束,无论杨玉春成败,都愿与之相守,情感升华至“至死不渝”。 | 排比句式“不管贫富与贵贱”强化情感的坚定,“花烛洞房”“布衣素食”对比鲜明,展现爱情超越世俗功利的纯粹性。 |

戏词的艺术特色与人物塑造

“站花墙”选段的戏词之所以深入人心,在于其将口语化与文学性巧妙融合,既保留了豫剧“接地气”的本色,又通过细腻的文学加工提升了艺术感染力。

从语言风格看,戏词多用方言词汇与生活化表达,如“奴家”“心自闲”“好心酸”等,符合大家闺秀的身份,又贴近百姓的听觉习惯;巧用对仗、比喻、夸张等修辞,如“眉清目秀好仪容”对“我本是王家的闺秀女”,“真情能破九重天”以夸张凸显决心,增强了唱词的节奏感与画面感。

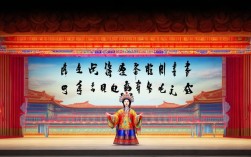

在人物塑造上,戏词通过“站—思—盼—誓”的情感递进,立体展现了王美蓉的形象:既有“春风拂面心自闲”的少女娇羞,也有“泪汪汪好心伤”的忧思;既有对门第差距的清醒认知,更有“此心不改变”的勇敢坚定,她不同于传统戏曲中逆来顺受的女性形象,而是主动追求爱情、敢于挑战礼教的新女性雏形,使这一角色跨越时代仍能引发共鸣。

相关问答FAQs

Q1:《站花墙》选段中“隔墙赠诗”的情节有何作用?

A:“隔墙赠诗”是推动剧情的关键情节,也是王美蓉与杨玉春情感升华的纽带,戏词中“我与他隔墙赠诗表心意,他答的诗句情意浓”一句,既交代了两人的相识相知,以“诗”为媒介展现才子佳人的精神共鸣;“赠诗”行为本身突破了封建礼教对女性“大门不出,二门不迈”的束缚,暗示了王美蓉对爱情的主动追求,为后续“站花墙盼郎”的坚守提供了情感逻辑,使人物形象更加丰满可信。

Q2:豫剧《站花墙》选段的戏词为何能成为经典?

A:其经典性主要体现在三方面:一是情感共鸣,戏词以“思念—忧虑—坚定”的情感脉络,精准捕捉了人类对爱情的普遍渴望与坚守,跨越时代仍能触动人心;二是语言魅力,既保留了豫剧口语化的通俗本色,又融入文学性的修辞与意境,雅俗共赏;三是人物塑造,王美蓉“敢爱敢守”的形象打破了传统戏曲女性的刻板印象,具有鲜明的时代进步性,使戏词与人物共同成为豫剧艺术中的经典符号。