河南戏曲中的“小仓娃”是曲剧舞台上极具生命力的喜剧角色,其形象扎根中原民间土壤,以憨厚淳朴、机智幽默的特质成为连接戏曲艺术与大众生活的纽带。“小仓娃全集”并非单一剧目,而是以小仓娃为主角的一系列生活小戏的集合,这些剧目多取材于市井轶事、民间传说,通过小人物的喜怒哀乐折射出中原大地的世情百态,承载着浓郁的乡土气息与人文温度。

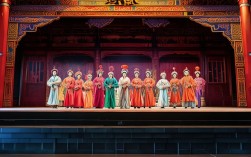

小仓娃的角色定位极为鲜明:他通常是底层劳动人民的缩影,身份多为农民、小商贩或穷书生,穿着粗布短衫、腰系布袋,说话带豫西方言的憨直腔调,动作里带着未经世故的笨拙与朴素的狡黠,他的故事不涉及帝王将相、才子佳人的宏大叙事,而是聚焦于“家长里短”——比如为邻里评理、帮家人解围,或是进城赶集时闹出的笑话,这种“小而真”的题材,让观众在捧腹之余,感受到熟悉的烟火气,其表演风格兼具夸张与写实:唱腔上多用曲剧特有的【阳调】【书韵】,旋律明快如乡间小调;念白则大量融入河南方言的俏皮话、歇后语,如“俺小仓娃——没见过世面,可心里有杆秤”,既接地气又充满智慧。

“小仓娃全集”中的经典剧目,堪称河南民间生活的“活化石”,以《小仓娃告状》为例,剧情围绕小仓娃为村民讨要被克扣的粮饷展开,他状告贪官时,不按常理论理,却用“麦子磨成面,道理掰开讲”的俚语和“一袋麦子压不弯腰杆子”的倔强,最终让正义得以伸张,剧中“告状”一场的唱段,从委屈哽咽到慷慨激昂,层层递进,将小人物的勇气与无奈展现得淋漓尽致,而《小仓娃相亲》则通过他相亲时因不懂“城里规矩”闹出的误会——比如把“喝咖啡”当成“喝中药”,把“看电影”当成“看皮影”——既讽刺了城乡差异,又以“人实在比啥都强”的价值观传递温暖,这些剧目虽情节简单,却处处可见对生活的细致观察:赶集时的讨价还价、邻里间的拌嘴和好、夫妻间的“床头吵架床尾和”,每一幕都像从田间地头直接搬上舞台,让观众倍感亲切。

从艺术价值看,“小仓娃全集”不仅是河南曲剧的“轻骑兵”,更是中原文化的“解码器”,它用最通俗的语言讲述最朴素的道理——勤劳、善良、正直,这些价值观通过小仓娃的故事代代相传,在传承方面,老一辈艺术家如王秀玲、胡希华等,以精湛的演技将小仓娃塑造得深入人心;年轻演员通过短视频平台演绎经典片段,让“小仓娃”走进00后视野;不少剧团还将“小仓娃”的故事与乡村振兴、法治建设等当代主题结合,创作出《小仓娃直播带货》《小仓娃说彩礼》等新剧目,让老角色焕发新活力。

相关问答FAQs

Q:小仓娃和河南其他戏曲角色(如秦香莲、花木兰)有何不同?

A:小仓娃与秦香莲、花木兰等角色形成鲜明对比:后两者多为“悲剧英雄”或“传奇人物”,承载着家国大义或道德坚守,故事风格庄重严肃;而小仓娃是“小人物喜剧”,聚焦日常生活,以幽默诙谐化解矛盾,性格更贴近普通人,其艺术魅力在于“以小见大”,从平凡小事中提炼生活智慧。

Q:为什么“小仓娃”能在当代戏曲舞台上持续受欢迎?

A:小仓娃的“接地气”特质从未过时,他身上的淳朴、机智、乐观,始终是观众喜爱的品质;剧目内容与时俱进,不断融入新元素(如直播、短视频等),让传统故事与当代生活产生共鸣;表演形式灵活,既有舞台剧的完整呈现,也有短视频的碎片化传播,适应了不同年龄层的观赏需求,成为河南戏曲“活态传承”的典范。