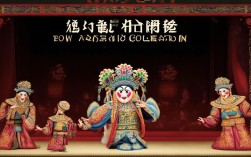

晋城戏曲作为山西上党地区文化的重要载体,以其高亢激越的唱腔、程式化的表演和深厚的历史底蕴闻名于世,而《大登殿》作为上党梆子中的经典剧目,更是集中体现了晋城戏曲的艺术魅力与文化精神,该剧以唐代薛平贵与王宝钏的故事为核心,通过“别窑”“探窑”“登殿”等关键情节,展现了一段从寒窑苦等到荣登宝座的传奇经历,既承载着传统戏曲“善恶有报”“忠贞不渝”的价值观,又融入了晋城地方特有的审美情趣与生活智慧。

《大登殿》的剧情跌宕起伏,情感张力十足,故事开篇即以薛平贵别妻从军、王宝钏苦守寒窑的悲剧性冲突切入,十八载寒窑孤苦,王宝钏以绣球为凭,拒嫁权贵,坚守对爱情的忠贞;薛平贵则在西凉立下战功,却因奸臣陷害,身份未被朝廷认可,直至最终真相大白,薛平贵登基为帝,王宝钏苦尽甘来,不仅夫妻团圆,更惩治了奸佞,为亲人平反冤屈,这一情节设置,既满足了观众对“大团圆结局”的心理期待,又通过人物的命运起伏,传递了“善恶终有报”的朴素伦理观念,在晋城的民间演出中,演员常通过对细节的刻画强化情感共鸣,如王宝钏在寒窑中缝补衣衫时颤抖的手指,薛平贵见到王宝钏时复杂的眼神变化,都让这段传奇故事更具感染力。

从艺术特色来看,《大登殿》充分展现了上党梆子的独特魅力,其唱腔以“梆子腔”为基础,融合了晋东南民歌的元素,高亢嘹亮中带着苍凉,婉转细腻中透着刚劲,王宝钏的“苦腔”唱段,运用了大量的滑音、颤音,将寒窑中的孤苦与坚忍表现得淋漓尽致;而薛平贵登殿时的“欢腔”,则节奏明快,音调上扬,充满了胜利的喜悦与威严,表演上,该剧注重程式化与生活化的结合,如“跨马登殿”中的翎子功,通过翎子的抖动、摆动展现薛平贵的英武气概;“别窑”中的水袖功,则以水袖的翻飞、甩动传递王宝钏的不舍与决绝,晋城戏曲的舞台美术也别具一格,服饰道具讲究“宁穿破,不穿错”,薛平贵的蟒袍绣有“江海水纹”,象征权力与威严;王宝钏的凤冠虽已陈旧,却依旧精致,凸显其身份的转变与内心的坚韧,伴奏乐器以“四大件”(板胡、二胡、唢呐、笙)为主,配合锣鼓等打击乐,形成了热烈奔放、富有地方特色的音乐氛围。

在晋城的文化生态中,《大登殿》不仅是一出戏曲剧目,更是一种文化符号,明清时期,晋城作为晋东南地区的商贸中心,庙会、节庆活动频繁,戏曲演出成为民众重要的娱乐方式。《大登殿》因情节曲折、唱腔动听,常被作为“大戏”压轴演出,从乡村戏台到城市剧院,深受各阶层观众喜爱,近年来,随着非物质文化遗产保护工作的推进,晋城加大对上党梆子的扶持力度,《大登殿》被列为重点传承剧目,通过“戏曲进校园”“非遗展演”等活动,让年轻一代感受传统戏曲的魅力,晋城戏曲院团的演员们也在不断创新,在保留传统程式的基础上,融入现代舞台技术,如灯光、音效等,让这部经典剧目焕发出新的生机。

相关问答FAQs

Q1:《大登殿》为何能在晋城地区经久不衰?

A:《大登殿》在晋城的流行,首先源于其与地域文化的深度契合,晋城民众重视“忠孝节义”的价值观,剧中王宝钏的忠贞、薛平贵的义气,与当地传统道德观念高度一致,上党梆子独特的艺术形式——高亢的唱腔、夸张的表演、浓烈的方言韵味,契合了晋城观众的审美习惯,使其在听觉和视觉上都极具冲击力,该剧情节跌宕起伏,既有悲剧的张力,又有团圆的喜悦,满足了不同年龄层观众的心理需求,加之晋城地区深厚的戏曲传统和代代相传的传承机制,共同铸就了其经久不衰的生命力。

Q2:上党梆子版的《大登殿》与其他剧种(如京剧)的版本有何区别?

A:上党梆子版的《大登殿》与其他剧种相比,主要体现在唱腔、表演和方言韵味上,唱腔上,上党梆子以“梆子腔”为核心,音调更高亢,拖音更长,且大量融入晋东南民歌的滑音、颤音技巧,更具乡土气息;而京剧的唱腔更注重字正腔圆,旋律相对细腻,表演上,上党梆子的程式化动作更夸张,如“翎子功”“水袖功”的幅度更大,节奏更快,体现出北方戏曲的粗犷豪放;京剧则更强调动作的规范与写意,细节处理更精致,上党梆子念白使用晋城方言,保留了浓厚的地方特色,而京剧则以“韵白”为主,语言更具普适性,这些差异使得上党梆子版的《大登殿》独具晋城地域风情,成为不可替代的文化瑰宝。