长安(今西安)作为十三朝古都,戏曲文化源远流长,秦腔、眉户等剧种在此孕育发展,千百年来涌现出众多技艺精湛、影响深远的戏曲名家,他们以舞台为媒介,用唱念做打演绎家国情怀、市井百态,不仅塑造了鲜活的戏曲形象,更推动了中国地方戏曲的传承与创新,以下几位长安戏曲名家的生平与艺术成就,堪称秦腔史上的璀璨星辰。

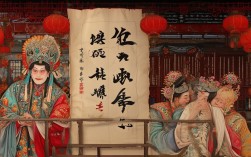

长安戏曲名人概览

| 姓名 | 生卒年 | 行当 | 代表剧目 | 艺术成就 |

|---|---|---|---|---|

| 润儿 | 清嘉庆-道光间 | 旦角 | 《火焰驹·打路》 | 创新秦腔旦角表演,奠定“悲旦”基础 |

| 李桐轩 | 1860-1932 | 编剧/老生 | 《三滴血》《一字狱》 | 易俗社创始人,改革秦腔剧本,贴近生活 |

| 孙仁玉 | 1862-1934 | 编剧/小生 | 《柜中缘》《三回头》 | 易俗社核心编剧,创作剧目超百部 |

| 刘毓中 | 1899-1985 | 老生 | 《烙碗记》《葫芦峪》 | 秦腔老生“一代宗师”,唱腔苍劲深沉 |

| 全巧民 | 1925-2020 | 旦角 | 《三滴血》《游龟山》 | 秦腔“旦角皇后”,传承经典剧目 |

名家艺术风采

润儿是清代秦腔鼎盛时期的代表人物,专攻青衣、花旦,尤其擅长演绎悲情女性,在《火焰驹》中饰演李香娘时,她通过“打路”一折的水袖翻飞、台步踉跄,将人物遭家变后的悲愤与绝望展现得淋漓尽致,其独创的“颤功”“跪步”成为后世旦角必修技艺,时人评价“观润儿之戏,如见其人,如闻其哭”,其表演风格直接影响了秦腔旦角“以情带声”的美学传统。

进入20世纪,以李桐轩、孙仁玉为代表的戏曲改革家掀起秦腔现代化浪潮,二人于1912年共创“易俗社”,提出“辅助社会教育,启迪民智”的宗旨,打破传统戏曲才子佳人的窠臼,创作《三滴血》《一字狱》等针砭时弊的新戏,李桐轩编写的《三滴血》,通过知府晋信书“滴血认亲”的荒诞剧情,揭露封建迷信的弊端,该剧至今仍是秦腔舞台上的常演剧目,累计演出超万场,孙仁玉则擅长从市井生活中取材,《柜中缘》讲述少女淘气为逃难书生藏身于柜中的故事,情节诙谐生动,唱腔通俗质朴,被誉为“秦腔轻喜剧典范”。

表演艺术家刘毓中出身梨园世家,12岁登台,主工老生,其艺术生涯横跨民国与新中国,他的嗓音如洪钟贯耳,表演沉稳大气,在《烙碗记》中扮演的刘子明,通过“摔碗”“哭板”等程式,将老年丧子、含冤莫白的悲愤刻画入微,观众称其“一声哭板,满座皆泣”,他还将须生与净角的表演技巧融合,创新出“刚柔并济”的“刘派”老生唱腔,影响了一代又一代秦腔演员。

“旦角皇后”全巧民是易俗社培养的最后一代名家,师从秦腔名家陈雨金,工青衣、花旦,她扮相俊美,唱腔婉转,在《三滴血》中饰演李桂枝,将少女的聪慧、刚烈与柔情融为一体,其“机房教子”唱段成为秦腔经典,晚年她致力于教学,学生涵盖李发劳、侯红琴等秦腔名家,被誉为“活着的秦腔教科书”。

相关问答FAQs

问:秦腔为何被称为“百戏之祖”?

答:秦腔是中国最古老的剧种之一,形成于明末清初,其唱腔以“苦音”见长,高亢激越、苍凉悲壮,这种独特的艺术风格对京剧、豫剧、川剧、晋剧等数十个地方剧种产生了深远影响,京剧中的“西皮”腔调便源于秦腔的“陕甘调”,许多传统剧目如《五典坡》《游龟山》等均由秦腔移植而来,秦腔的表演程式、脸谱艺术、舞台规制等也为后世戏曲提供了范本,因此被尊为“百戏之祖”。

问:长安戏曲如何实现现代传承?

答:长安戏曲传承以“保护与创新并重”为原则:通过建立易俗社博物院、秦腔艺术博物馆等机构,整理老艺人影像资料、抢救濒危剧目,目前已收录《三滴血》《火焰驹》等经典剧目音像资料超2000小时;推动“戏曲进校园”,在中小学开设秦腔兴趣班,编写《秦腔少儿教材》,培养年轻观众,新编历史剧《司马迁》、秦腔现代戏《路遥》等作品将传统艺术与现代表达结合,并通过短视频、直播等新媒体平台传播,让古老秦腔在新时代焕发生机。