秦腔,作为发源于中国古代西北地区的重要戏曲剧种,被誉为“百戏之祖”,其历史可追溯至先秦时期的民间乐舞,成熟于明清,至今已有数百年传承,作为中国戏曲的“活化石”,秦腔不仅承载着黄土高原的文化基因,更以其独特的艺术魅力在中国戏曲史上占据不可替代的地位,对秦腔的评价,需从其历史渊源、艺术特色、文化内涵及当代价值等多维度展开,方能全面理解这一古老剧种的生命力与时代意义。

历史渊源:扎根黄土的文化根脉

秦腔的形成与发展,与西北地区的历史地理环境紧密相连,古代关中地区是周、秦、汉、唐等十三个王朝的京畿之地,农耕文明与游牧文化在此交融,孕育出质朴、豪放的地域文化特质,秦腔的雏形可追溯至先秦的“秦声”,《诗经·秦风》中“车同轨,书同文”的文化统一,为民间艺术的交流提供了土壤;汉代百戏的兴盛,融入了角抵、杂耍等元素,丰富了秦腔的表演形式;至明代,随着梆子腔的兴起,秦腔逐渐形成以梆击节、高亢激越的声腔体系,并在清代通过商路、戏班传播至全国,直接影响京剧、豫剧、川剧等剧种的形成,故有“戏曲源于梆子,梆子源于秦腔”之说。

历史上,秦腔始终与民众生活深度绑定:无论是祈雨祭神的庙会,还是婚丧嫁娶的民俗,秦腔都是重要的精神载体,清代乾隆年间,秦腔名班“双寨班”进京演出,促成“花部”与“雅部”的争鸣,推动了戏曲的世俗化进程,这种扎根民间、服务大众的特质,使秦腔成为观察中国古代社会文化变迁的鲜活窗口。

艺术特色:粗犷与细腻并存的舞台美学

秦腔的艺术魅力,集中体现在其“声、腔、情、技”的高度统一,形成了独具一格的表演体系。

声腔:以情带声,高亢入云

秦腔的声腔以“欢音”“苦音”两大类为核心,构成其情感表达的二元对立。“欢音”明快刚健,多表现喜悦、激昂的情绪,如《三滴血》中李遇春的唱段,节奏明快,字正腔圆,展现出西北汉子的爽朗;“苦音”则深沉悲怆,擅长抒发哀怨、愤懑之情,唱腔中常出现“拖腔”和“尖音”(假声),如《火焰驹》中李彦贵的“路遇”,通过音调的高低起伏、顿挫转折,将人物的悲愤与绝望演绎得淋漓尽致,秦腔的唱腔讲究“唱念做打”中的“唱”为首位,演员需以气催声,声音穿透力极强,在空旷的黄土高坡上无需扩音设备便能传至数里之外,这种“原生态”的声腔特质,正是其生命力所在。

表演:技艺精湛,程式化与个性化结合

秦腔的表演程式严谨而又充满张力,既有戏曲共有的“唱、念、做、打”,又有独特的地域性绝技,吹火”,演员通过口腔控制松香粉,可一次性吹出数十火苗,用于表现神话或战争场景的紧张氛围;《劈山救母》中“沉香”的“踩跷”,脚踩木跷完成翻、跌、打等高难度动作,展现出惊险的视觉效果;“翎子功”“髯口功”“帽翅功”等特技,通过道具与身体的配合,将人物的内心情绪外化为具象的舞台动作。

在程式化框架下,秦腔演员注重“个性化”表达,形成不同的艺术流派,如清代“秦腔十三绝”各具特色,有的以唱功见长,有的以做工取胜,当代名家贠宗翰、全巧民等,也在继承传统的基础上融入个人理解,使角色形象更加丰满。

音乐与舞美:质朴中见厚重

秦腔的音乐以板式变化体为主,常用的板式有【慢板】【二六板】【带板】【尖板】等,伴奏乐器以板胡为主奏,配以梆子、锣鼓、唢呐等,形成“热烈粗犷、节奏鲜明”的乐风,梆子的“击节”既是节奏的骨架,也是情绪的催化剂,如《铡美案》中包公出场时的“大锣鼓点”,威严肃穆,瞬间奠定人物基调。

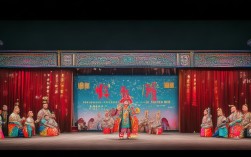

舞美方面,秦腔传统舞台讲究“一桌二椅”的写意性,布景、道具极简,却通过演员的表演和观众的想象,营造出“三五步走遍天下,六七人百万雄兵”的意境,服装则保留明清时期的服饰特点,色彩浓烈,纹饰繁复,如帝王穿黄色蟒袍,文官穿红色官衣,武将扎靠旗插雉翎,既符合人物身份,又具有强烈的视觉冲击力。

文化内涵:黄土精神的集体表达

秦腔不仅是艺术形式,更是西北民众的精神图腾,其剧目内容与情感表达深刻反映了地域文化的核心价值观。

题材:家国情怀与民间故事的交织

秦腔的剧目多取材于历史演义、民间传说、神话故事,大致可分为“历史剧”“家庭伦理剧”“神话剧”三类,历史剧如《出汤邑》《八义图》,通过忠奸斗争、家国兴亡,传递“精忠报国”的价值观;家庭伦理剧如《三滴血》《双锦衣》,聚焦父母之命、媒妁之言下的爱情悲剧,折射出传统社会的伦理困境;神话剧如《劈山救母》《白蛇传》,则以超现实情节表达对正义与自由的追求,这些剧目虽题材各异,但始终贯穿着“惩恶扬善”“忠孝节义”的道德主线,与民众的朴素价值观高度契合。

情感:西北性格的舞台投射

西北地区气候干燥、地形开阔,民众性格中既有坚韧不拔的“硬骨头”精神,也有细腻深沉的家国情怀,秦腔的表演恰好将这两种特质融合:在《烈火扬州》中,李庭芝夫妇抗元投江的悲壮,展现了“宁为玉碎不为瓦全”的刚烈;在《窦娥冤》中,窦娥临刑前的“血溅白练”“六月飞雪”,则以极端化的悲情表达对不公的控诉,这种“刚柔并济”的情感表达,正是西北民众性格的艺术化呈现,也让秦腔成为“黄土文化的活态载体”。

当代价值:传承与创新的时代命题

在多元文化冲击下,传统戏曲面临观众老龄化、市场萎缩等挑战,但秦腔凭借其深厚的文化底蕴和持续的创新实践,仍在当代焕发着生机。

非遗保护与文化自信的基石

2006年,秦腔被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,各地通过“秦腔进校园”“非遗传承人扶持”“数字化记录”等方式保护这一剧种,陕西省戏曲研究院成立秦腔传承基地,培养青年演员;西安交通大学开设秦腔选修课,让大学生近距离感受传统艺术,这些举措不仅保护了秦腔的技艺,更增强了年轻一代对本土文化的认同,成为文化自信的重要源泉。

创新表达:传统与现代的融合

为适应时代审美,秦腔在剧目、音乐、舞美等方面进行创新尝试,现代戏《大树西迁》以交通大学西迁为背景,将秦腔唱腔与交响乐结合,展现了知识分子的家国情怀;青春版《白蛇传》在保留传统程式的同时,融入现代舞蹈元素,舞台呈现更具时尚感;短视频平台上,秦腔演员通过“戏歌”“戏腔翻唱”等形式吸引年轻粉丝,让古老艺术“破圈”传播,这些创新并非对传统的背离,而是在尊重其内核基础上的“创造性转化”,使秦腔与当代生活产生共鸣。

尽管秦腔的保护与创新取得一定成效,但仍面临传承人断层、资金不足、市场空间有限等问题,需进一步平衡“保护”与“创新”的关系:既要坚守秦腔的“根”——高亢的声腔、质朴的表演、深厚的文化内涵,又要以开放的心态吸收现代艺术元素,拓展传播渠道,唯有如此,秦腔这一“百戏之祖”才能在新时代继续书写辉煌。

相关问答FAQs

Q1:为什么说秦腔是“百戏之祖”?

A1:秦腔被称为“百戏之祖”,主要基于其对中国戏曲发展的深远影响,从声腔来看,秦腔属于梆子腔体系,梆子腔的板式变化体结构为后世戏曲(如京剧、豫剧、川剧等)提供了范式;从传播来看,清代秦腔戏班沿商路南下北上,将梆子腔的声腔、表演、剧目带到各地,促进了地方剧种的形成;从历史地位来看,秦腔是现存历史最悠久的剧种之一,其艺术形态保留了大量古代戏曲的“活态基因”,堪称研究中国戏曲演化的“活化石”,从源流、影响、价值三重维度看,秦腔当得起“百戏之祖”的称号。

Q2:秦腔的“苦音”唱腔为何能引发观众强烈的情感共鸣?

A2:秦腔“苦音”唱腔的独特魅力,在于其将音乐技巧与情感表达完美融合,从技术层面看,“苦音”常用“欢音”的降二级音(清角转为变徵),形成“苦音腔”特有的“半音”装饰,音调低回婉转、顿挫曲折,如泣如诉;从情感层面看,“苦音”多表现悲愤、哀怨、绝望等极端情绪,如《窦娥冤》中窦娥的唱段,通过“拖腔”的延长和“尖音”的撕裂感,将人物蒙冤受屈的痛苦具象化,让观众在听觉冲击中产生共情。“苦音”唱腔的诞生与西北地区的自然环境(如黄土高原的苍茫)和历史记忆(如战乱、饥荒)密切相关,其情感内核与民众的集体心理体验高度契合,因此能跨越时代,引发观众的强烈共鸣。