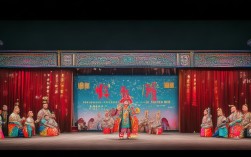

二夹弦,又名“二股弦”,是流行于河南东部、山东南部及安徽北部的地方戏曲剧种,属豫剧的重要分支之一,因主奏乐器“二股弦”而得名,其唱腔以悠扬婉转、贴近口语著称,既有豫剧的激昂高亢,又兼具民间小调的柔美细腻,是中原地区民间文化的重要载体,二夹弦的起源可追溯至清代中后期,在豫东民间小调、花鼓及山东梆子等艺术形式的基础上融合演变而成,清末民初逐渐形成独特风格,20世纪三四十年代进入发展鼎盛期,涌现出一批知名艺人及经典剧目,成为当地百姓喜闻乐见的“乡音”。

二夹弦的历史脉络清晰而富有生命力,早期多为“地摊戏”,艺人在田间地头、庙会集市搭台演出,剧目多取材于民间传说、历史故事及家庭伦理,语言质朴,情节生动,新中国成立后,二夹弦得到系统整理与发展,各地相继成立专业剧团,如河南开封二夹弦剧团、山东菏泽二夹弦剧团等,对传统剧目进行挖掘、改编,并培养了一批优秀演员,其唱腔体系在“二板”“慢板”“流水板”等板式基础上,吸收了河南坠子、花鼓调的元素,形成“大本腔”与“二本腔”(男女声同腔同调)的独特演唱方式,伴奏以二股弦为主,辅以坠胡、笙、梆子,节奏明快,极具地方韵味。

二夹弦的艺术特色集中体现在其唱腔、表演及剧目内容上,唱腔上,它讲究“字正腔圆”,方言韵味浓厚,多用商丘、菏泽等地方言衬字,如“哎哟”“呀呼嘿”等,增强了唱段的口语化与生活气息;表演上,以“三小戏”(小生、小旦、小丑)见长,身段动作朴实无华,贴近生活,如《三拉房》中“拉门”“推磨”等细节,生动展现了民间生活情趣,剧目方面,传统戏占绝大多数,既有《站花墙》《吕蒙正赶斋》等才子佳人戏,也有《安安送米》《回龙传》等伦理戏,还有《借年》《王定保借当》等反映底层百姓生活的“小戏”,这些剧目情节紧凑,唱段易记,便于民间传播,构成了“二夹弦豫剧全集”的核心内容。

以下是二夹弦主要艺术特点与代表剧目的简要梳理:

| 艺术类别 | 特点描述 | 代表作品 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 以“二板”“慢板”为主,旋律婉转,方言衬字丰富,男女同腔同调,兼具高亢与柔美 | 《三拉房》中的“劝嫁”唱段、《站花墙》中的“站墙”唱段 |

| 伴奏 | 以二股弦(两根弦)为主要乐器,音色清亮,辅以坠胡烘托,梆子控制节奏,打击乐简洁明快 | 《吕蒙正赶斋》中的“赶路”伴奏、《安安送米》中的“哭灵”伴奏 |

| 表演 | 注重生活化细节,身段朴实,念白口语化,小丑戏插科打诨,小生小旦动作细腻 | 《王定保借当》中的“借当”细节、《回龙传》中的“打棍出箱”表演 |

| 剧目 | 多取材民间故事,情节通俗,主题多含“劝善”“教化”,篇幅以“小戏”为主,亦有连台本大戏 | 传统小戏《借年》《双蝴蝶》,大戏《三拉房》《回龙传》《火龙记》 |

近年来,随着非物质文化遗产保护工作的推进,二夹弦的传承与发展受到重视,2008年,“二夹弦”被列入国家级非物质文化遗产名录,各地通过“非遗进校园”、传统剧目复排、数字化保存等方式,努力让这门古老艺术焕发新生,其仍面临观众老龄化、年轻传承人不足、创新剧目缺乏等挑战,亟需更多社会关注与支持,作为“二夹弦豫剧全集”的承载者,这些经典剧目不仅是艺术的结晶,更是中原文化的活化石,记录着普通百姓的情感与智慧,值得被永久珍视与传承。

FAQs

Q1:二夹弦与豫剧其他流派(如豫东调、豫西调)的主要区别是什么?

A1:区别主要体现在唱腔、伴奏及语言风格上,二夹弦以二股弦为主要伴奏乐器,唱腔更柔美婉转,方言衬字多,男女同腔同调;豫东调以枣木梆子击节,唱腔高亢激越,多用大本腔;豫西调则因流行于豫西山区,唱腔深沉悲壮,多用二本腔(假声),二夹弦剧目更侧重民间生活小戏,而豫东调、豫西调题材更广泛,历史袍带戏占比较高。

Q2:目前二夹弦的传承面临哪些挑战,如何应对?

A2:主要挑战包括:观众老龄化严重,年轻群体对传统戏曲兴趣不足;专业剧团数量减少,年轻演员培养断层;传统剧目创新不足,难以适应现代审美;资金短缺,导致剧目挖掘与演出困难,应对措施可包括:将二夹弦纳入中小学美育课程,培养青少年兴趣;通过短视频、直播等数字化平台扩大传播;创排反映时代生活的新编戏,吸引年轻观众;政府加大扶持力度,鼓励社会力量参与非遗保护,推动文旅融合,如打造“二夹弦民俗旅游”项目等。