《辕门斩子》作为中国戏曲传统经典剧目,在京剧与晋剧两大剧种中均有广泛流传,虽同源杨家将故事,却因艺术风格、地域文化的差异,呈现出各具特色的舞台呈现,该剧以北宋杨家将故事为背景,聚焦杨延昭(杨六郎)怒斩私闯穆柯寨的亲子杨宗保,经佘太君、八贤王求情,最终穆桂英下山归宋、宗保得赦的情节,既展现杨家将“忠君报国”的家国大义,也凸显“亲情伦理”的矛盾张力,成为两大剧种中生旦净丑行当全面展示的代表作。

京剧《辕门斩子》以“唱念做打”的程式化美学为核心,塑造了杨延昭“铁面无私”与“父爱隐忍”的双重形象,剧中杨延昭为整肃军纪,不顾宗保是穆柯寨招亲的新婿,坚持按军法问斩,其表演净行“铜锤花脸”的沉稳刚劲,通过髯口功、靠旗功等程式动作,凸显元帅的威严,如“提龙虎”“理髯”等动作,配合眼神的凝重与步伐的稳健,将“欲斩还休”的内心挣扎外化为舞台张力,唱腔上以“西皮导板”“西皮原板”“西皮快板”为主,杨延昭的“见公主”唱段中,“杨延昭坐帐中令人传令”一句,导板的高亢引出原板的叙事,快板的急促展现斩令的决心,节奏张弛有度,既表现军令如山的刚正,也暗藏对儿子的疼惜,穆桂英的出场则由旦行“刀马旦”应工,英姿飒爽的“趟马”动作,结合清亮明快的唱腔,与杨延昭的威严形成刚柔对比,强化了“巾帼不让须眉”的人物特质,京剧的舞台调度讲究“对称美”,辕门场景的桌椅站位、将官队列的整齐划一,通过严格的程式布局,营造出肃穆的军营氛围。

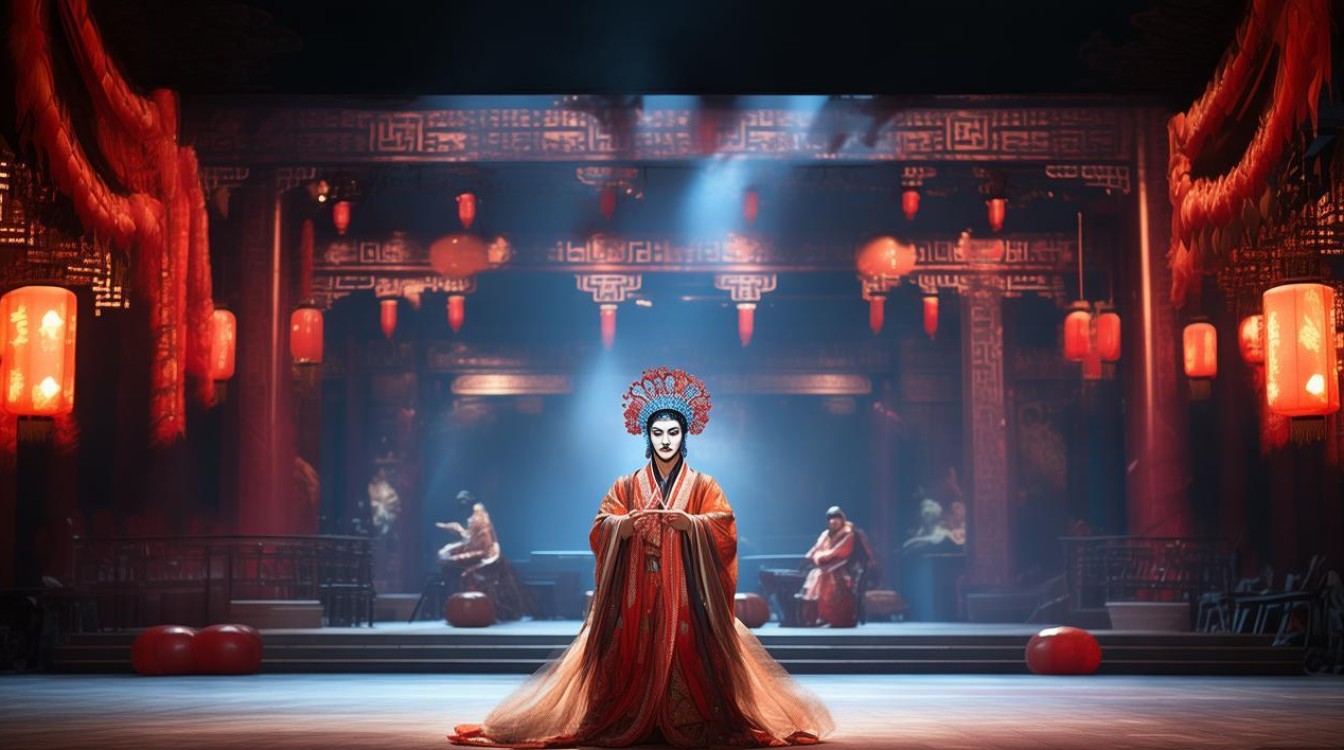

晋剧《辕门斩子》则更贴近山西民间的质朴风格,以“情”动人,弱化京剧的程式化,强化生活化的表演细节,晋剧杨延昭的“净行”表演更注重“唱念”的口语化,如“宗保儿犯军令罪责难免”的念白,融入晋中方言的抑扬顿挫,贴近市井语境,使“铁面元帅”的形象更具真实感,唱腔上采用晋剧特有的“梆子腔”,通过“苦音”“欢音”的转换,展现人物情绪变化,杨延昭的“哭头”唱段,以“苦音”拖腔的苍凉,表达对儿子“恨铁不成钢”的父爱,比京剧的唱腔更显悲怆,佘太君的“老旦”表演是晋剧版本的亮点,她劝解杨延昭时,通过“颤袖”“蹉步”等生活化动作,结合“晋韵”浓郁的唱腔,将祖母的慈爱与威严交织,更具民间叙事的亲切感,穆桂英的“刀马旦”表演则融入晋剧“翎子功”的特色,通过翎子的快速抖动与甩动,展现人物灵动的性格,与京剧的“稳重大气”形成差异,晋剧的舞台布景相对简洁,更注重演员的“做戏”,如杨宗保被押解时的“跪步”,佘太君求情时的“扯袖”等细节,通过细腻的肢体语言传递情感,让观众在“生活化”的表演中感受戏剧冲突。

两大剧种《辕门斩子》的差异,本质是“宫廷审美”与“民间审美”的分野,京剧作为“国剧”,受宫廷艺术影响,追求程式严谨、唱腔华美,舞台呈现更具“仪式感”;晋剧作为山西地方戏,根植乡土,注重情感的真实表达,表演更贴近生活,唱腔充满地域特色,尽管艺术风格不同,但两者均通过《辕门斩子》传递了“忠孝难两全”的伦理困境,以及“家国同构”的价值取向,成为中国戏曲文化中“一戏多演”的经典范例。

以下是京剧与晋剧《辕门斩子》的对比概览:

| 对比维度 | 京剧《辕门斩子》 | 晋剧《辕门斩子》 |

|---|---|---|

| 表演风格 | 程式化强,注重“唱念做打”的规范 | 生活化强,贴近民间,注重细节表演 |

| 行当特色 | 净行“铜锤花脸”显威严,刀马旦英武 | 净行口语化,老旦“颤袖”突出情感 |

| 唱腔音乐 | 西皮二黄为主,节奏张弛,拖腔华丽 | 梆子腔,“苦音欢音”转换,唱腔苍凉质朴 |

| 舞台调度 | 对称布局,队列整齐,营造肃穆氛围 | 布景简洁,注重演员“做戏”,肢体语言丰富 |

FAQs

Q1:京剧和晋剧的《辕门斩子》哪个剧种更早形成?

A1:晋剧《辕门斩子》的形成早于京剧,晋剧的前身是“山西梆子”(蒲州梆子),在清代乾隆年间已流行于山西地区,《辕门斩子》作为梆子腔传统剧目,早在清代中叶便已在民间演出,京剧形成于清代道光年间,是在徽剧、汉剧基础上融合而成,其《辕门斩子》版本是在晋剧等地方戏版本基础上,吸收京剧艺术特点改编而来,因此晋剧版本的源头更早。

Q2:为什么晋剧《辕门斩子》中佘太君的戏份比京剧更突出?

A2:这源于晋剧“以情为主”的民间审美传统,晋剧更注重家庭伦理情感的直接表达,佘太君作为“祖母”形象,其劝解杨延昭的情节被强化,通过“颤袖”“蹉步”等生活化动作和“苦音”唱腔,突出“隔辈亲”的慈爱与“保全家”的智慧,更易引发民间观众的共鸣,而京剧更侧重“军纪如山”的主题,杨延昭的“刚正”是核心,佘太君的戏份相对克制,以“贤德”形象辅助主题表达,体现了京剧“重理趣”的艺术倾向。