河南豫剧《清风亭》是传统戏曲中的经典悲剧,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和深刻的道德内涵,成为豫剧舞台上久演不衰的剧目,该剧以“善恶有报、孝道为本”为核心,通过市井小民张元秀夫妇的悲欢离合,展现了传统伦理观念下的人性挣扎与命运无常。

剧情围绕“拾子—养子—失子—悲剧”的主线展开,张元秀与贺氏年逾六旬,膝下无子,在清风亭避雨时拾得一弃婴,取名张继保,视为己出,含辛茹苦抚养十三年,后张继保被生母周桂英(当朝大臣之妾)认走,送往京城读书,张元秀夫妇日夜思念,变卖家产进京寻子,然张继保中状元后,因惧怕影响前程,竟拒不认养父母,称“拾来的爹娘,何须相认”,张元秀悲愤交加,贺氏气绝身亡,张元秀亦在清风亭撞柱而亡,张继保因忘恩负义遭天谴,被雷劈死,故事以极端悲剧结局,将“养恩大于生恩”的伦理冲突推向高潮,引发观众对孝道与善恶的深刻反思。

剧中人物形象鲜明,各具代表性,张元秀(老行当)是典型的市井小民,质朴善良,对继保视如珍宝,寻子时“迈步过门槛,两腿打战战”,唱腔苍凉悲怆,如“老汉我今年六十八,没儿没女真孤苦”,将失子之痛演绎得入木三分,贺氏(老旦)慈爱坚韧,抚养继保时“灯下补衣到五更”,张继保拒认后“一头撞死在庭前”,其哭戏撕心裂肺,极具情感冲击力,张继保(小生)从天真孩童到忘恩负义,转变过程刻画了其被名利腐蚀的灵魂,中状元后的“冷面拒亲”,与幼年“扑向爹娘怀”形成强烈反差,凸显人性的扭曲。

《清风亭》的主题思想深刻,既是对“孝道”的弘扬,也是对“忘恩负义”的批判,张元秀夫妇“养恩如山”的深情与张继保“认官不认亲”的冷漠形成尖锐对比,揭示了传统社会中“情”与“利”的冲突,雷劈张继保的结局,虽带有迷信色彩,却体现了民间“善恶有报”的朴素观念,警示世人“贫贱之交不可忘,糟糠之妻不下堂”的伦理准则,该剧通过小人物的悲剧,折射出封建社会底层百姓的生存困境,以及对人性良知的呼唤。

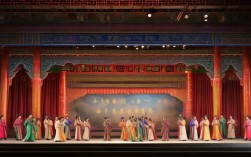

在艺术特色上,豫剧“唱、做、念、舞”的高度融合使《清风亭》更具感染力,唱腔上,张元秀的【二八板】苍劲悲凉,贺氏的【哭腔】凄婉动人,张继保的【流水板】前明快后阴鸷,通过板式变化推动情感递进,表演上,“寻子”“盼子”“哭子”等情节,演员通过蹉跎步、拄杖颤、泪眼婆娑等细节,将底层小民的悲苦展现得淋漓尽致,舞台布景虽以简约为主,但“清风亭”作为核心意象,既是团圆之地,也是悲剧发生地,象征命运的无常与人生的无常。

作为豫剧“十八本”之一,《清风亭》自清代流传至今,历经常香玉、唐喜成、牛淑贤等几代艺术家演绎,成为豫剧悲剧的代表作,其深刻的人文关怀和强烈的戏剧冲突,不仅让观众动容,更成为传统戏曲道德教化功能的生动体现。

| 人物 | 角色行当 | 核心唱段/情节 |

|---|---|---|

| 张元秀 | 老生 | “老天爷你杀了我吧”(寻子无果悲愤唱段)、清风亭撞柱 |

| 贺氏 | 老旦 | “继保我的儿”(张继保拒认母时哭唱)、撞身而亡 |

| 张继保 | 小生/武生 | 中状元后拒认养父母、被雷劈结局 |

| 周桂英 | 旦角 | 送子张元秀家(引子情节)、认子进京 |

FAQs

Q1:《清风亭》的结局为何设计张继保被雷劈?

A1:这一结局源于传统戏曲的“因果报应”观念,雷劈在民间信仰中象征“天谴”,是对忘恩负义者的终极惩罚,既强化了“善有善报,恶有恶报”的道德警示,也满足了观众对正义的期待,体现了传统戏曲“寓教于乐”的功能,深化了主题的批判性。

Q2:豫剧《清风亭》中张元秀的“寻子”唱段为何经典?

A2:该唱段以【二八板】为基础,节奏由缓到急,唱词从“老汉迈步把家还”到“继保我的儿你在哪”,通过拖腔、颤音等技巧,将张元秀从希望到绝望的心理变化层层展现,演员表演时辅以拄杖、踉跄等身段,声情并茂地刻画出失子老人的悲苦,唱腔质朴而富有张力,成为豫剧老生唱腔的典范之作,深刻传递了底层百姓的无奈与悲怆。