丁良生是当代秦腔艺术的重要代表人物,国家一级演员,主工老生,其嗓音高亢苍劲,表演沉稳大气,被誉为“秦腔老生翘楚”,从艺数十年来,他在传承传统的基础上不断创新,塑造了众多深入人心的戏曲角色,为秦腔艺术的传播与发展作出了卓越贡献,以下从代表剧目、艺术特色、传承影响等方面,系统梳理丁良生的戏曲艺术成就。

代表剧目:传统与新编的交融

丁良生的舞台 repertoire(保留剧目)丰富,涵盖经典传统戏、新编历史剧及现代戏,既有对传统剧目的精准演绎,也有对新创题材的积极探索,以下为其部分代表性剧目概览:

| 剧目名称 | 角色 | 剧情简介与艺术特色 |

|---|---|---|

| 《三滴血》 | 李遇春 | 传统经典剧,讲述李遇春与李遇春(女扮男装)的姻缘故事,丁良生饰演的李遇春唱腔清亮激越,“将门子升堂”等唱段展现其扎实功底,人物正直果敢的形象深入人心。 |

| 《火焰驹》 | 李琦 | 悲情传统戏,李琦遭诬陷后家道中落,其子李彦贵历经磨难,丁良生通过“打路”等核心场次,以苍凉的唱腔和细腻的表情,刻画出父亲对儿子的深切思念与悲愤。 |

| 《辕门斩子》 | 杨延昭 | 北宋杨家将戏,杨延昭斩子与佘太君、桂英求情的冲突,丁良生饰演的杨延昭威严中暗藏柔情,“辕门外三声炮如同雷震”的唱段气势磅礴,将铁面将军的复杂性格展现得淋漓尽致。 |

| 《清风亭》 | 张元秀 | 传统伦理剧,张元秀拾子养大,反遭养子嫌弃,最终悲愤而亡,丁良生以“认子”“寻子”等情节,用颤抖的嗓音和蹒跚的身段,将老年夫妇的绝望与善良演绎催人泪下。 |

| 《游龟山》 | 田云山 | 清官戏,田云山之子田玉川与渔女胡凤莲的姻缘故事,丁良生饰演的田云山唱腔婉转,注重细节刻画,将清官的公正与对子女的慈爱融为一体,凸显人物温度。 |

| 《十五贯》 | 况钟 | 新编传统戏,况钟夜访鼠洞、平反冤案的故事,丁良生突破老生行当限制,以沉稳的念白和精准的动作,塑造了一位智慧果敢、为民请命的好官形象,赋予传统戏新活力。 |

| 《司马迁》 | 司马迁 | 新编历史剧,以司马迁受刑著史为主线,丁良生通过“著史”“受刑”等场次,以低回沉郁的唱腔和深邃的眼神,展现史学家忍辱负重的精神世界,艺术表现力极具张力。 |

艺术特色:唱做念舞的完美融合

丁良生的艺术成就源于其对秦腔传统艺术的深刻理解与个性化创新,其表演风格可概括为“以情带声,声情并茂”,具体体现在三个方面:

唱腔:苍劲高亢,刚柔并济,丁良生的嗓音条件优越,音域宽广,真假声结合自如,他在继承秦腔老生“唱腔苍劲、吐字清晰”传统的基础上,融入个人情感,如《清风亭》中“老天爷你为何不开眼”的唱段,以“脑后音”技巧表现悲愤,音调时而高亢如裂帛,时而低回如泣诉,极具感染力,他对秦腔“欢音”“苦音”的运用尤为精准,欢音中透着明快,苦音中藏着厚重,形成独特的“丁派”唱腔韵味。

表演:细腻传神,形神兼备,丁良生注重“体验式表演”,通过眼神、身段、台步等细节刻画人物内心,在《辕门斩子》中,他通过“抖髯”“捋须”等动作,配合眼神的由怒转柔,展现杨延昭对杨宗保“爱之深、责之切”的矛盾心理;在《司马迁》中,他以“囚衣加身却脊背挺直”的身姿,凸显史学家“不隐恶,不虚美”的风骨,做到“演谁像谁,非我似我”。

传承与创新:守正出新,丁良生坚守秦腔“本真”,在传统剧目中严格遵循“四功五法”(唱、念、做、打,手、眼、身、法、步),同时积极探索新编戏的表现形式,例如在《十五贯》中,他借鉴话剧的写实手法,简化程式化动作,增强生活气息;在《司马迁》中,融合现代审美,通过音乐、灯光的配合,拓展了秦腔的表现边界,为传统艺术注入时代活力。

艺术生涯与传承影响

丁良生于1956年出生于陕西西安,自幼受秦腔熏陶,1970年考入陕西省戏曲研究院训练班,师从秦腔名家刘毓中、任哲中,系统学习秦腔老生表演,1977年毕业后,他扎根舞台,先后在陕西省戏曲研究院、西安秦腔剧院工作,担任主要演员及艺术指导。

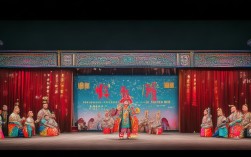

从艺五十余年来,丁良生演出足迹遍布全国,并多次赴海外交流,将秦腔艺术推向世界,他曾获中国戏剧梅花奖、文华表演奖、上海白玉兰戏剧表演艺术奖等国家级奖项,被授予“国家级非物质文化遗产代表性传承人”称号,除舞台实践外,他还致力于秦腔传承,先后收徒二十余人,其中李康定、王宏义等已成为秦腔界中坚力量;他参与编撰《秦腔老生表演教程》,走进高校、中小学开展秦腔普及讲座,为秦腔艺术的薪火相传倾注心血。

相关问答FAQs

Q1:丁良生的《三滴血》中,有哪些经典唱段最受观众喜爱?

A1:在《三滴血》中,丁良生饰演的李遇春有多段经典唱段,将门子升堂气昂昂”以明快的节奏展现将门公子的意气风发;“祖籍陕西韩城县”则通过流畅的叙事性唱腔,交代人物身世,成为秦腔老生的“启蒙唱段”之一,这些唱腔高亢激越,真假声转换自然,既保留了传统秦腔的韵味,又融入了个人情感处理,深受戏迷追捧,至今仍被广泛传唱。

Q2:丁良生对秦腔艺术的传承有哪些具体贡献?

A2:丁良生的传承贡献主要体现在三个方面:一是舞台实践与剧目传承,他整理复排《三滴血》《火焰驹》等数十部传统剧目,确保经典剧种“活态传承”;二是人才培养,他打破门户之见,倾囊相授,培养出一批批青年演员,其中多人获得国家级、省级奖项;三是普及推广,他通过“秦腔进校园”“戏曲讲座”等形式,让年轻观众了解秦腔魅力,并参与录制《秦腔名家名段》等音像资料,为秦腔留下珍贵的影像档案,这些工作不仅守护了秦腔艺术的根脉,更推动了其在当代的创新发展。