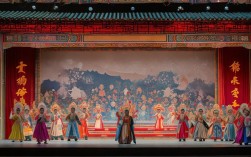

中国戏曲动作身段,是中华传统表演艺术的核心语言,它以程式化、写意化的肢体动作,承载着戏曲“以歌舞演故事”的美学本质,不同于西方话剧对生活动作的写实模仿,戏曲身段将生活动作提炼、美化、夸张,形成一套兼具叙事、抒情、表意功能的独特体系,被誉为“有形体的诗歌”“动态的绘画”,其内涵远超“动作”本身,是戏曲演员唱、念、做、打四项基本功中的“做”与“打”的集中体现,融合了武术、舞蹈、礼仪、杂技等多种艺术元素,历经数百年沉淀,成为东方美学的活态载体。

身段的核心构成:从基本功到程式化表达

戏曲身段的根基在于“五法”——手、眼、身、法、步的协调统一,每一部分都有严格规范与丰富内涵。

手是情感外化的首要工具,戏曲手势并非日常手势的简单复制,而是根据角色性别、身份、性格创造出的“手型语”,如旦角的“兰花指”,拇指与中指相抵,食指伸直,其余二指内扣,既模仿女子手形的柔美,又通过指尖的微妙变化(如“点指”“翻指”)表现羞涩、喜悦或嗔怒;生角的“剑指”,食指与中指并拢伸直,象征文人的刚正或武将的果决,配合手势的“推”“引”“领”等方向,可表现指点江山或运筹帷幄的场景,净角(花脸)的手势则夸张粗犷,如“虎爪掌”,五指张开如虎爪,配合顿挫有力的动作,凸显角色的豪放或勇猛。

眼是“心灵的窗户”,戏曲讲究“眼随手走,神从眼出”,眼神的运用分为“凝神”“随视”“远眺”“瞟眼”等十余种,每种都对应特定情绪,如《牡丹亭》中杜丽娘初游花园的“凝神”,通过眼神的专注与迷茫,表现对春色的惊艳与对青春的觉醒;而《野猪林》中林冲的“怒视”,眼球圆睁,瞳孔收缩,配合眉峰紧锁,传递出被逼上绝路的悲愤,演员需通过长期训练,让眼神“聚如电光,散如流星”,做到“一转睛而百情俱生”。

身指躯干的动态,包括“立、坐、卧、行、转”等基本姿态,讲究“身段如龙,腰为轴心”,旦角的“站如柳”,要求含胸、拔背、垂肩,身形如风中杨柳般柔美;生角的“站如松”,则挺胸、收腹、沉肩,显出文人的挺拔或武将的威严。“卧鱼”是旦角经典身段,演员单腿支撑,身体后仰,头肩贴近地面,如游鱼卧水,常表现角色闻花、听琴或沉思的情境,需极强的腰腿柔韧性。

法是身段的章法与节奏,强调“快而不乱,慢而不断”,戏曲动作的“起承转合”皆有韵律,如“起霸”(武将出征前的整装动作),由“整袖、束带、提甲、抬腿”等十几个步骤组成,每个动作的力度、速度都有严格规范:整袖要“轻如拂云”,束带需“稳如磐石”,抬腿则“快如闪电”,通过动静对比、缓急交替,展现角色的威严与紧张。

步是身段的根基,不同行当、场景对应不同台步,生角的“方步”,步幅较大,脚跟先落地,显出稳重;旦角的“碎步”,脚掌着地,步幅小而快,如凌波微步,表现行走的轻盈;丑角的“矮子步”,膝盖弯曲,身体前倾,通过滑稽的步态制造喜剧效果,武戏中的“趟马”,演员通过虚拟的马鞭、跨步、勒马等动作,配合锣鼓点,表现骑马奔驰、过河越涧的场景,步法需虚实结合,让观众“见鞭如见马”。

行当分化:身段的“性格化”表达

戏曲行当的划分,本质上是角色类型化的体现,而身段则是区分行当最直观的标志,不同行当因性别、年龄、身份、性格的差异,形成了截然不同的身段体系。

| 行当 | 动作特征 | 代表动作 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 生(男性) | 刚健稳健,中正平和 | 起霸、整冠、甩袖 | 忠义豪迈、儒雅风流 |

| 旦(女性) | 柔美细腻,含蓄典雅 | 水袖功、卧鱼、兰花指 | 哀怨婉转、娇羞灵动 |

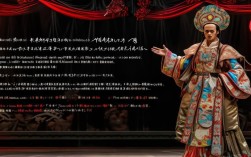

| 净(花脸) | 夸张粗犷,气势磅礴 | 靠旗功、髯口功、变脸 | 豪放勇猛、奸诈狡猾 |

| 丑(喜剧) | 滑稽诙谐,灵活机巧 | 矮子步、扇子功、抢背 | 诙谐幽默、市井百态 |

以“生旦净丑”四大行当为例,生行中的老生(中年男性)身段讲究“方圆有度”,如《空城计》诸葛亮抚琴时的“端坐”,背脊挺直,手势沉稳,通过缓慢的抬指、拨弦动作,表现临危不乱的气度;小生(青年男性)则身姿挺拔,步法轻快,如《西厢记》张生隔墙见莺莺时的“台步”,配合眼神的“随视”,传递出初恋的羞涩与期待。

旦行中的青衣(正旦)以唱为主,身段偏重“静”,如《窦娥冤》中窦娥被绑赴刑场的“跪步”,膝盖微屈,身体前倾,通过细微的颤抖表现悲愤;花旦(少女)则活泼灵动,身段多“动”,如《春草闯堂》中春轿的“碎步跑圆场”,身形如蝶,步伐轻快,展现丫鬟的机敏伶俐。

净行的身段最具视觉冲击力,如《霸王别姬》项羽的“霸王扛鼎”,演员需扛起十余斤重的道具,昂首挺胸,步伐沉重,通过肌肉的贲张与眼神的凶狠,表现西楚霸王的霸气与末路悲情;“变脸”则是净行的绝活,演员通过甩头、转身等快速身段,配合面具的变换,在瞬间展现角色的情绪转折,堪称“身段与情感的魔术”。

丑行的身段则充满生活气息,方巾丑(文人丑)的动作带点酸腐,如《群英会》蒋干盗书的“蹑手蹑脚”,缩头耸肩,步履踉跄,通过夸张的肢体语言制造喜剧效果;小丑(平民丑)则融入市井动作,如《七品芝麻官》唐成告状的“矮子步”,膝盖弯曲,身体左右摇摆,模仿平民的卑微与倔强。

文化内涵:身段背后的美学与哲学

戏曲身段不仅是表演技巧,更是中国传统美学与哲学思想的物化体现,其核心美学特征可概括为“写意性”“程式性”与“虚拟性”。

“写意性”追求“神似”而非“形似”,戏曲动作不追求对生活场景的精确还原,而是通过象征性动作传递意境,如“趟马”无需真马,一根马鞭、几个跨步,配合演员的“扬鞭”“勒马”“加鞭”等身段,观众便能想象出骑马奔驰的画面;开门、上楼等动作,通过虚拟的“推门”“抬腿”等程式,让观众在想象中完成场景构建,这正是“虚实相生,无画处皆成妙境”的写意美学。

“程式性”是戏曲身段的“语法”,每个动作都有固定的名称、规范和节奏,如“云手”(双手在胸前划圆,配合脚步移动)是连接不同动作的过渡程式,可用于表现角色的思索、行进或愤怒;“圆场”(演员在舞台上快速走圈)则象征长途跋涉,步幅大小、速度快慢对应不同的路途远近,这些程式是历代艺人提炼生活动作的结晶,既是表演的“规矩”,也是创新的“基石”。

“虚拟性”源于中国传统文化的“意象思维”,戏曲身段通过“以一当十”的夸张手法,突破舞台时空的限制,如《梁祝》中的“十八相送”,演员只需在舞台上走“圆场”,通过身段的“回头”“挥手”“掩面”等动作,就能表现两人一路同行、依依惜别的场景,无需真实场景布置;而“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的戏谚,更是对虚拟身段的高度概括。

从哲学层面看,戏曲身段深受“天人合一”思想影响,强调“身心合一”“形神兼备”,演员需通过长期训练,让身体成为“心”的延伸,如“水袖功”,不仅要掌握“甩、扬、抓、抛”等技巧,更要通过水袖的飘动传递角色的喜怒哀乐——喜悦时水袖“上扬如飞燕”,悲伤时“垂落如柳絮”,愤怒时“甩出如惊涛”,达到“袖随心动,情由袖生”的境界。

传承与发展:古老身段的当代生命力

随着时代发展,戏曲身段在坚守传统的同时,也在不断创新发展,戏曲院校将身段训练纳入核心课程,通过“口传心授”与科学训练结合,培养年轻演员的技艺;新编戏曲在保留传统程式的基础上,融入现代舞蹈、体操等元素,赋予身段新的表达,如新编京剧《曹操与杨修》,通过创新“水袖舞”表现曹操的权谋与挣扎,既保留戏曲韵味,又更具现代审美。

戏曲身段还跨界融入影视、游戏等领域,电影《霸王别姬》中张国荣的“虞姬舞剑”,将戏曲身段的柔美与悲壮展现得淋漓尽致;游戏中“王者荣耀”的皮肤设计,也借鉴了戏曲身段的元素,让传统文化以年轻化的方式传播,这些探索不仅拓展了戏曲身段的传播路径,更让这一古老艺术在当代焕发新的生机。

相关问答FAQs

Q1:戏曲身段中的“圆”是什么美学追求?为什么动作多呈弧线?

A1:戏曲身段中的“圆”是“中和之美”的体现,源于中国传统哲学“天圆地方”的宇宙观,动作路线多呈弧线(如“云手”“涮腰”),一方面符合人体运动的自然规律,避免生硬的折线,使动作流畅优美;“圆”象征着圆满、和谐,通过“圆转”的动作传递“含蓄内敛”的情感,如“卧鱼”的弧线身姿表现含蓄的美感,“云手”的圆形轨迹表现思绪的流转,这种“以圆为美”的追求,让戏曲动作既有力度,又有韵律,达到“刚柔并济”的境界。

Q2:为什么戏曲动作需要“虚拟性”?它和“程式性”是什么关系?

A2:戏曲动作的“虚拟性”源于传统戏曲“一桌二椅”的简约舞台和“写意”美学理念,古代戏曲舞台没有复杂布景,演员需通过虚拟动作引导观众想象,如“划船”时双手做“摇橹”状,配合身体前倾后仰,观众便能感受到行船的颠簸;“骑马”时通过“趟马”身段,就能表现“策马奔腾”的场景,这种虚拟性打破了时空限制,让戏曲以“以少胜多”的方式展现丰富内容。

“程式性”是虚拟性的基础——虚拟动作需要固定的程式规范,如“摇橹”有“小浪”“大浪”等不同程式,对应不同的水域环境;“上楼”有“慢上”“快上”等程式,表现角色的不同状态,程式为虚拟动作提供了“语法规则”,让虚拟表演有章可循,二者相辅相成,共同构成戏曲“虚实结合”的独特表演体系。