戏曲文字的历史脉络与版本演变

《红楼梦》的戏曲改编几乎与小说传播同步,清代乾隆年间,当《红楼梦》以手抄本形式流传时,花部、雅部艺人便已将其片段搬演,如《黛玉葬花》《宝玉出家》等折子戏初具雏形,现存最早的《红楼梦》戏曲剧本是清代嘉庆年间的《红楼梦散套》(仲振奎编),共16出,以宝黛爱情为主线,文字上多模仿昆曲雅部风格,唱词铺陈华丽,念白文白夹杂,虽未完全跳出才子佳人的窠臼,但已尝试将原著“悲金悼玉”的悲剧内核融入戏曲结构。

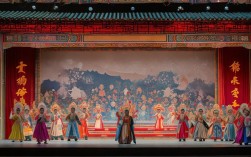

进入民国,随着京剧的崛起,梅兰芳编演的《黛玉葬花》(1915年)成为里程碑式作品,此剧唱腔以西皮二黄为主,念白以京白韵白结合,文字上删减了原著中复杂的家族线索,聚焦黛玉的情感世界,“花谢花飞飞满天”等唱段既保留了原著诗词意境,又通过戏曲音乐的节奏强化了人物内心的孤寂,使“黛玉”形象首次通过戏曲文字深入人心,新中国成立后,越剧《红楼梦》(徐玉兰、王文娟版,1960年)将改编推向高潮,编剧徐进以“宝黛钗爱情悲剧”为核心,唱词采用越剧特有的“尺调腔”与“弦下腔”,语言既通俗又典雅,“天上掉下个林妹妹”等唱段以口语化的比喻、重复的咏叹,将宝黛初见的情愫写得鲜活动人,成为跨越时代的经典,近年来,昆曲全本《红楼梦》(2018年)、京剧《红楼梦》(李宏图版)等作品,在文字上更注重回归原著的细节,如通过“刘姥姥进大观园”的群戏念白展现贾府的奢靡,以“宝玉哭灵”的散板唱词抒发对封建礼教的控诉,让戏曲文字与原著的精神内核更加贴合。

戏曲文字的核心构成:唱词、念白与科介

戏曲文字是唱词、念白与科介的有机整体,三者分工协作,共同推动剧情、塑造人物。

唱词是戏曲的抒情主体,讲究“诗化语言”与“音乐性”的统一。《红楼梦》戏曲唱词多从原著诗词中提炼、化用,如黛玉葬花的唱段,直接取材于原著《葬花吟》,但通过戏曲音乐的板式变化(如散板、慢板、流水板),将“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁”的悲戚层层递进:散板铺垫孤寂氛围,慢板渲染哀伤情绪,流水板则爆发对命运的抗争,唱词需符合人物身份与性格,如王熙凤的唱词多用短句、排比,节奏明快,“少时只道我聪明,哪知世事不由人”,尽显其精明与最终的无奈;而贾母的唱词则多口语化、生活化,“老祖宗我天天笑,你们偏要惹烦恼”,体现其长辈的威严与慈爱。

念白是戏曲的叙事主体,分“韵白”与“散白”两类,韵白多用于贵族人物,字正腔圆,讲究平仄,如宝玉初见黛玉时的念白:“这个妹妹我曾见过的。”既保留原著的“痴”,又通过韵白的顿挫感凸显其率真;散白则用于平民或小丫鬟,语言更贴近生活,如晴雯撕扇时的念白:“我就是要撕,你管得着吗?”直白泼辣,与人物性格高度契合。“对白”是念白的另一种形式,通过人物对话推动情节,如宝黛吵架后,袭人劝解的念白:“二爷,妹妹也是为了你好,何必生这么大的气?”既缓和了戏剧冲突,又暗示了袭人“贤袭人”的立场。

科介是舞台动作的文字说明,虽非“唱念”,却是戏曲文字不可或缺的部分,它通过括号内的动作提示,辅助观众理解人物心理与剧情发展,如“(黛玉拭泪,背身立)”“(宝玉作揖,笑)”“(王熙凤叉腰,冷笑)”,这些科介文字虽简短,却能让“唱念”更具画面感,如“(黛玉葬花,将花瓣掩入土中)”配合唱词“质本洁来还洁去”,将人物“宁为玉碎”的品格外化为可视的舞台动作。

从小说到戏曲:文字转化的艺术策略

《红楼梦》作为“封建社会的百科全书”,其百万字的篇幅与复杂的人物关系,给戏曲改编带来极大挑战,文字转化需遵循“取其神、舍其形”的原则,在保留原著精髓的同时,适应戏曲的“时空自由”与“程式化”特征。

提炼核心矛盾是转化的首要策略,原著以贾府兴衰为背景,交织爱情、家族、政治等多条线索,戏曲则需聚焦核心冲突,如越剧《红楼梦》仅保留“宝黛初见—共读西厢—黛玉葬花—宝玉娶亲—黛玉焚稿—宝玉出家”六场戏,通过“宝黛爱情”与“封建礼教”的矛盾,将原著的悲剧性浓缩,文字上,以“通灵宝玉”“金锁”为符号,通过“金玉良缘”与“木石前盟”的对立,强化戏剧冲突,使观众在短时间内抓住主线。

人物性格的“符号化”提炼是关键,原著中人物性格复杂多面,戏曲文字则需用标志性语言或唱段凸显其核心特质,如薛宝钗,原著中“藏愚守拙”“随分从时”的性格,在戏曲中通过“冷香丸”的唱词(“冷香丸,冷香丸,集四季花香祛心寒”)与“低眉顺眼”的科介,将其“冷”与“稳”的形象具象化;而晴雯的“刚烈”,则通过“撕扇”时的念白与“补裘”时的唱词(“我虽为丫鬟有傲骨,岂容他人践尊严”),使其性格一目了然。

“诗化意境”的舞台转化是提升艺术性的核心。《红楼梦》的文字充满诗意,戏曲需将这种意境转化为视听语言,如“沁芳闸”这一场景,原著中“山石之后,大株梨花芭蕉”的描写,在戏曲中通过“(舞台背景:垂柳、溪流,演员手持花篮,轻唱‘沁芳闸水碧粼粼,两岸桃花映日红’)”的唱词与科介,将静态的文字转化为动态的画面,让观众在“唱”与“做”中感受大观园的诗意之美。

不同剧种《红楼梦》文字风格比较

不同剧种因音乐体系、表演传统、地域文化的差异,其《红楼梦》戏曲文字各具特色,以下为部分剧种代表作品的文字风格对比:

| 剧种 | 代表剧目 | 唱词风格 | 念白特点 | 代表作品段举例 |

|---|---|---|---|---|

| 昆曲 | 《红楼梦·葬花》 | 典雅含蓄,多用典故,句式工整 | 韵白为主,字头、字腹、字尾分明 | “花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜” |

| 京剧 | 《黛玉葬花》 | 高亢激越,板式多变(西皮、二黄) | 韵白带京字,尾音上挑 | “原来姹紫嫣红开遍,都付与断井颓垣” |

| 越剧 | 《红楼梦》 | 柔美抒情,口语化强,重复咏叹 | 散白为主,贴近吴侬软语 | “天上掉下个林妹妹,似一朵红云刚出岫” |

| 川剧 | 《黛玉焚稿》 | 诙谐中带悲情,方言俚语入戏 | 川味浓重,语速快,抑扬顿挫 | “这诗帕,原是情意重,谁料到,转眼成空” |

戏曲文字的当代价值与创新

在当代语境下,《红楼梦》戏曲文字既需坚守原著精神,又需探索创新路径,近年来,青春版《红楼梦》(昆曲)通过精简念白、加快节奏,用更简洁的文字吸引年轻观众;音乐剧版《红楼梦》则融入流行音乐元素,唱词如“爱是一场梦,醒了一切空”更具时代感,让经典以新的文字形式走进大众视野,这些探索表明,《红楼梦》戏曲文字的生命力,在于“守正”与“创新”的平衡——既保留“千红一哭,万艳同悲”的悲剧内核,又用符合当代审美的语言,让红楼故事在舞台上永续传承。

FAQs

戏曲《红楼梦》为何要改编原著文字?

答:原著《红楼梦》是小说,以叙事和心理描写为主,篇幅长达百万字;而戏曲需在有限时间内通过“唱念做打”呈现故事,文字必须转化为适合舞台表演的唱词、念白,改编的核心是“提炼”——压缩次要情节,聚焦核心冲突,将小说的心理描写外化为戏曲的抒情唱段,将复杂的人物关系简化为舞台上的直观互动,同时保留原著“情”与“悲”的精神内核,兼顾艺术性与观赏性。

不同剧种的《红楼梦》唱词为何风格差异大?

答:不同剧种的音乐体系、表演传统和地域文化决定了唱词风格的差异,昆曲源于江南文人雅士,唱词讲究“水磨腔”,文字典雅含蓄;京剧形成于北京,唱腔高亢激越,文字需配合“西皮二黄”的板式节奏,更显铿锵有力;越剧流行于江浙地区,唱词贴近方言,语言通俗柔美,适合表现宝黛爱情的细腻,这些差异并非对原著的偏离,而是各剧种用自身艺术语言对《红楼梦》的再创造,使经典在不同剧种中呈现多元魅力。