洛阳,这座承载着千年文明的古都,不仅是华夏文明的重要发祥地,更是豫剧艺术在民间生长繁衍的沃土,作为河南最具代表性的地方剧种,豫剧在洛阳的街头巷尾、乡镇村落中,有着最鲜活的生命力——而这份生命力,很大程度上源于活跃在民间的豫剧团体,它们没有专业院团的编制与资源,却以最质朴的热情,守护着豫剧的根与魂,成为洛阳文化生态中不可或缺的一部分。

历史长河中的民间回响:洛阳豫剧团体的前世今生

洛阳豫剧民间团体的历史,与豫剧自身的发展脉络紧密交织,豫剧的前身“河南梆子”,明清时期已在河南民间广泛流传,而洛阳作为豫西地区的中心,其方言、民歌、民间舞蹈为梆子戏注入了独特的“河洛韵味”,早期的民间演出多以“社火”“庙会”为载体,由农民、手工业者自发组织,称为“戏班”或“窝班”,这些戏班成员多为半职业艺人,农忙时务农,农闲时搭台唱戏,剧目多取材于历史演义、民间故事,如《秦英征西》《对花枪》等,唱腔高亢粗犷,表演贴近生活,深受百姓喜爱。

新中国成立后,民间团体迎来组织化发展的契机,在“百花齐放,推陈出新”的方针指引下,洛阳各县区纷纷成立“工农豫剧团”“街道文工团”等,成员以退休职工、农民、知识青年为主,政府提供少量服装道具补贴,演出内容也从传统戏扩展到反映新时代生活的现代戏,如《小二黑结婚》《朝阳沟》等,这一时期的民间团体,成为农村文化宣传的主力军,每逢春节、中秋或丰收庆典,田间地头总能响起梆子板的铿锵之声。

改革开放后,随着市场经济的发展,民间团体一度面临生存困境——电视、录像等新兴娱乐方式冲击了戏曲市场,许多戏班解散,但进入21世纪,随着“非遗保护”意识的觉醒,洛阳豫剧民间团体迎来新的春天,2006年,豫剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,民间团体作为“活态传承”的重要载体,受到政府与社会的关注,洛阳仅市区及周边县区,就有大小豫剧民间团体50余支,成员逾千人,他们活跃在社区广场、乡村戏台、文化大院,成为豫剧在基层最坚实的传播者。

现状扫描:扎根泥土的“草根戏台”

当下的洛阳豫剧民间团体,虽无专业院派的“精致”,却有着最鲜活的“烟火气”,这些团体大多以“票友会”“自乐班”“剧团”等形式存在,分布广泛——从洛龙区的关林庙周边(因关林是武圣关羽的冢庙,每年庙会期间戏曲演出不断),到偃师区的乡村祠堂;从涧西区的工人社区(源于老工业区的文化传统),到伊川县的河洛沿岸,都能看到他们忙碌的身影。

成员构成:以中老年人为主,平均年龄55岁,既有退休教师、工人、农民,也有热爱戏曲的个体经营者,他们中不少人自幼受家庭熏陶,“会唱两句梆子腔”是刻在骨子里的记忆,近年来,随着“戏曲进校园”“非遗进社区”活动的开展,部分年轻人也开始加入,为团体注入了新鲜血液,但整体仍面临“老龄化”挑战。

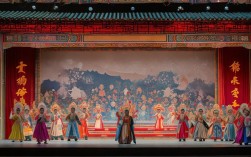

活动形式:日常以“自娱自乐”为主,每周固定2-3次在社区活动室、文化大院或成员家中排练,内容涵盖唱腔、身段、锣鼓经等,演出则分为“固定演出”与“流动演出”两类:固定演出多在社区文化节、广场文化活动等场合;流动演出则深入乡村,通过“送戏下乡”“文化惠民工程”等形式,为偏远地区的群众带去戏曲盛宴,每年农历正月,洛阳民间团体还会自发组织“豫剧大赛”,来自各县区的票友同台竞技,成为春节期间一道独特的文化景观。

生存现状:资金短缺是普遍难题,演出服装、道具、音响设备等主要靠成员自筹或少量社会赞助,一场小型演出的成本(包括服装租赁、交通费、餐补等)往往需要数千元,许多团体只能“精打细算”,场地方面,除了少数能免费使用社区或文化站的场地外,多数需自行解决,露天广场、临时搭建的戏台是常见选择,尽管如此,成员们的热情从未消减——“只要台下有观众,我们就唱得带劲!”这是许多民间艺人的共同心声。

以下为洛阳部分代表性豫剧民间团体基本情况概览:

| 团体名称 | 成立时间 | 成员人数 | 主要活动区域 | 代表剧目 | 特色 |

|---|---|---|---|---|---|

| 洛龙区豫剧票友协会 | 1995年 | 35人 | 洛龙区各社区 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 | 以常派唱腔为主,注重身段 |

| 偃师区工农豫剧团 | 1982年 | 28人 | 偃师区乡镇及村庄 | 《朝阳沟》《七品知县》 | 融合偃师方言,贴近生活 |

| 伊川县河洛豫剧社 | 2008年 | 42人 | 伊川县及周边 | 《洛河情》(原创现代戏) | 结合河洛文化元素 |

| 涧西区工人豫剧团 | 1976年 | 25人 | 涧西区老工业社区 | 《红灯记》《沙家浜》 | 保留传统样板戏特色 |

艺术特色:河洛韵味的民间表达

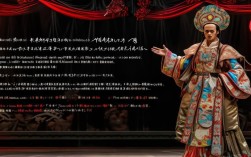

洛阳豫剧民间团体的艺术魅力,在于其对“河洛文化”的深刻诠释与生动表达,与专业院团追求的“规范化”不同,民间团体的表演更强调“接地气”与“个性化”,形成了独特的艺术风格。

唱腔:梆子声里的“洛阳味”

洛阳地处豫西,方言声调厚重,民间团体的唱腔在豫剧“常派”“陈派”等流派基础上,融入了河洛地区的民歌小调与方言韵律,形成了“高亢中带着婉转,粗犷里藏着细腻”的特点,在演唱《秦香莲》时,“陈世美”的唱段会加入洛阳方言的“儿化音”,增强人物的地方感;“秦香莲”的“苦腔”则借鉴了河洛民歌的哭调,悲怆中带着质朴的感染力。

剧目:传统与现实的交织

传统戏仍是民间团体的“拿手好戏”,如《穆桂英挂帅》《三上轿》等经典剧目,经过老艺人的口传心授,保留着最原汁原味的表演程式,他们也积极创作反映现实生活的现代戏,如伊川县河洛豫剧社的原创剧目《洛河情》,以脱贫攻坚为背景,讲述河洛岸边农民通过发展特色产业致富的故事,唱腔中融入了洛阳民歌《编花篮》的旋律,既有传统韵味,又有时代气息。

表演:生活化的“真功夫”

民间团体的演员多为“业余出身”,表演更注重“生活化”而非“程式化”,他们没有专业的身段训练,却凭借对生活的观察,将人物刻画得鲜活生动,在《朝阳沟》中,“银环”下乡挑担的动作,会模仿农村妇女的真实姿态,笨拙却真实;而“拴保”的唱段,则带着豫西小伙的爽朗,让观众倍感亲切,这种“源于生活、高于生活”的表演,正是民间戏曲最动人的力量。

社会功能:不止于“唱戏”的文化纽带

洛阳豫剧民间团体,早已超越了“娱乐”的单一功能,成为连接传统与现代、城市与乡村的文化纽带。

文化传承的“活化石”

许多濒临失传的传统剧目,如《对花枪》《杨八姐游春》等,因专业院团较少演出,却在民间团体的保留剧目中得以延续,老艺人通过“口传心授”,将唱腔、身段、锣鼓经等技艺传递给年轻一代,使豫剧的“根”在民间不断生长。

社区凝聚的“粘合剂”

在洛阳的许多社区,豫剧团体是邻里关系的“润滑剂”,排练时,大家互相纠正唱腔;演出时,成员们一起搬道具、搭戏台;闲暇时,票友们聚在一起“拉家常”,戏曲成为情感交流的桥梁,这种“以戏会友”的模式,不仅丰富了老年人的精神生活,也增强了社区的凝聚力。

文旅融合的“助推器”

洛阳作为著名旅游城市,豫剧民间团体也成为文旅融合的重要力量,在龙门石窟、白马寺等景区,常有民间团体进行“快闪”演出;每年牡丹文化节期间,“豫剧票友大赛”吸引各地游客驻足观看;部分团体还与旅行社合作,推出“戏曲文化体验游”,让游客在欣赏古都风貌的同时,感受豫剧的魅力。

困境与突围:在坚守中寻找新生

尽管生命力顽强,洛阳豫剧民间团体仍面临诸多挑战:资金短缺、人才断层、演出市场萎缩……如何让古老戏曲在新时代焕发新生,成为他们必须思考的课题。

困境:现实的“三座大山”

一是资金压力,一场完整的戏曲演出需要服装、道具、音响等,成本不菲,许多团体只能依靠成员“凑份子”,或争取少量文化站补贴,难以持续投入。

二是人才断层,年轻人对传统戏曲的兴趣不足,团体成员平均年龄超过55岁,后继乏人成为普遍难题。

三是市场萎缩,随着短视频、直播等娱乐方式的兴起,戏曲观众逐渐老龄化,农村庙会等传统演出平台也在减少。

突围:探索“民间+”新路径

面对困境,民间团体开始主动求变,借助新媒体扩大影响力:不少团体开通抖音、快手账号,发布演出片段、教学视频,吸引了数十万粉丝;创新演出形式:与景区、商场合作开展“戏曲快闪”,将豫剧元素融入汉服展示、民俗活动等;还通过“戏曲进校园”培养年轻观众,与中小学合作开设兴趣班,让孩子们在学唱中感受传统文化的魅力。

泥土里长出的艺术之花

洛阳豫剧民间团体,是豫剧艺术在民间的“根”,他们没有华丽的舞台,却有着最广阔的“观众席”——田间地头的农民、社区广场的大爷大妈、景区里的外地游客……他们没有专业的训练,却有着最纯粹的热爱——对戏曲的痴迷,对传统的坚守,对生活的热爱,正是这份“草根力量”,让豫剧这一古老艺术在洛阳的土地上代代相传,生生不息,随着社会各界的关注与支持,这些扎根泥土的“民间戏台”,必将绽放出更加绚丽的光彩。

FAQs

洛阳豫剧民间团体如何吸引年轻人参与?

答:可通过“青春化”表达吸引年轻人:一是利用短视频平台,将传统剧目改编成“短平快”的片段,或拍摄排练花絮、幕后故事,增强趣味性;二是与高校、中小学合作,开设“豫剧体验课”,让学生在学习中感受戏曲魅力;三是创新剧目内容,将流行音乐、现代元素融入传统戏,如改编豫剧版《王者荣耀》片段,拉近与年轻人的距离。

普通人想加入洛阳豫剧民间团体,有哪些途径?

答:主要有三种途径:一是关注当地社区文化站、文化馆的通知,许多民间团体由文化站牵头组织,可通过报名参与;二是线上寻找,如加入“洛阳豫剧票友”微信群、QQ群,或通过抖音、快手等平台联系民间团体;三是直接前往民间团体常活动的场所(如社区活动室、文化广场)观看排练,主动与成员交流,多数团体欢迎零基础爱好者,并提供免费指导。