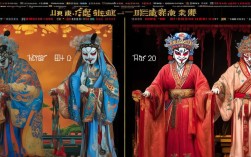

牟元笛作为当代京剧舞台上备受瞩目的青年表演艺术家,以其深厚的传统功底、饱满的人物塑造和对全本剧目的独到理解,成为传承与发扬京剧艺术的中坚力量,他的全本表演不仅严格遵循京剧“唱念做打”的程式规范,更在传统框架中注入细腻的情感表达与时代审美,让经典剧目焕发出新的生命力,从科班启蒙到舞台磨砺,从传统剧目的精研到新编剧目的探索,牟元笛的艺术之路始终围绕“全本”二字展开,力求以完整的叙事、立体的人物和精湛的技艺,为观众呈现京剧艺术的完整之美。

艺术道路:扎根传统,打磨全本根基

牟元笛的京剧启蒙始于少年时期,自幼进入戏曲院校接受系统训练,师从多位京剧名家,主攻老生行当,老生作为京剧的重要行当,要求表演者兼具唱腔的醇厚、身段的稳健与人物的正气,而全本剧目对演员的综合能力更是提出了极高要求——不仅要掌握核心唱段的技巧,更要熟悉全剧的情节脉络、人物关系与情感起伏,这需要长期的舞台积累与细致的角色打磨,在校期间,牟元笛便以“冬练三九,夏练三伏”的毅力,反复揣摩《四郎探母》《捉放曹》《空城计》等传统全本剧目的每一个细节:从唱腔的“气口”到念白的“韵白”,从台步的“稳健”到眼神的“传神”,他力求精准把握传统程式的精髓,为日后的全本表演打下坚实基础。

进入职业院团后,牟元笛并未止步于模仿前人,而是通过大量舞台实践,逐渐形成“以情带戏,以技传情”的表演理念,他认为,全本剧目的魅力在于“完整”——观众看到的不仅是单折的精彩,更是一个有开端、发展、高潮、结局的完整故事,以及人物在命运跌宕中的成长与蜕变,他在排演全本时,格外注重人物前后的情感逻辑与性格发展,例如在《四郎探母》中,他不仅唱好“坐宫”的经典唱段,更通过“见娘”“别母”等情节,细致展现杨四郎身陷辽邦却思念故土的矛盾心理,让“探母”这一行为有了更深厚的情感支撑,这种对“全本”的执着,使他的表演既有传统的“范儿”,又有鲜活的“人味”。

代表全本剧目:经典重现,彰显艺术特色

牟元笛的舞台 repertoire 丰富,涵盖多部传统经典与新编历史剧的全本,以下为其部分代表性剧目的艺术特色分析:

| 剧目名称 | 行当 | 剧情简介 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《四郎探母》 | 老生 | 杨四郎(延辉)在辽邦被招驸马,得知佘太君率兵抵达,借探母之名盗令出关,最终与母、妻告别,返回辽邦。 | 唱腔融合“西皮导板”“原板”“快板”,情感层次丰富;身段以“文老生”为主,通过“抖袖”“捋髯”等细节展现人物的思念与无奈。 |

| 《铡美案》 | 花脸 | 包拯陈州放粮后,在开封府审理秦香莲告状案,不畏国丈陈世美权势,最终铡死负心人,为秦香莲伸冤。 | 以“裘派”花脸唱腔为基础,嗓音高亢激越,如“包龙图打坐在开封府”一段,气势磅礴;表演中融入“蹉步”“亮相”等身段,凸显包拯的刚正不阿。 |

| 《赵氏孤儿》 | 老生 | 程婴为保赵氏孤儿,忍痛献子,忍辱负重二十载,最终助孤儿复仇,恢复赵氏宗祠。 | 唱腔以“二黄”为主,苍凉悲怆,如“白虎堂”一场的“反二黄慢板”,展现程婴的隐忍与忠义;眼神与身段的配合尤为出色,通过“颤抖”“跪步”等动作刻画人物内心的煎熬。 |

| 《空城计》 | 老生 | 诸葛亮西城驻防,兵力空虚,闻司马懿率大军来袭,便设空城计,以琴音退敌。 | 唱腔“西皮慢板”从容淡定,如“我正在城楼观山景”一段,字正腔圆,展现诸葛亮的沉稳与智慧;身段“抚琴”“观书”等动作飘逸洒脱,将“空城”的“虚”与“智”的“实”完美结合。 |

这些全本剧目中,牟元笛对不同行当的驾驭能力可见一斑,无论是老生的儒雅正气,还是花脸的豪迈刚烈,他都能精准把握行当特质,并通过全剧的情节推进,让人物形象更加丰满立体,例如在《赵氏孤儿》中,他不仅唱出了程婴“舍子救孤”的悲壮,更通过“十五年抚养孤儿成人”的情节,展现了人物从“忍辱”到“欣慰”的情感转变,让“忠义”二字有了温度。

表演风格:情技交融,传承创新并举

牟元笛的表演风格以“传统为根,创新为魂”,在传统层面,他严格遵循京剧“口诀式”的表演规范,如“唱要声情并茂,做要形神兼备”,将程式化动作与人物情感紧密结合,例如在《捉放曹》中,他通过“杀猪”的“做功”展现曹操的多疑,通过“中牟县”的“念白”刻画陈宫的无奈,每一个动作、每一句唱腔都浸染着传统京剧的韵味。

在创新层面,他注重全本剧目的“当代解读”,他认为,经典剧目之所以能流传百年,正是因为其中蕴含的人性共鸣具有超越时代的价值,他在表演中尝试用更细腻的心理活动诠释传统人物,如在《四郎探母》中,他不仅表现杨四郎对母亲的“孝”,更挖掘他对故国的“忠”与对公主的“义”,让人物的矛盾心理更具层次感,引发当代观众的共情,在舞台呈现上,他支持适度融入现代技术,如灯光、音效的配合,但始终坚持“技术服务于戏”,绝不喧宾夺主,保持京剧“以歌舞演故事”的本体特征。

传承与使命:坚守全本,弘扬京剧之美

作为青年京剧演员,牟元笛深知“全本剧目”是京剧艺术传承的重要载体,相较于单折戏,全本剧目对演员的综合能力要求更高,对观众了解京剧的完整艺术体系也更有帮助,他积极参与“京剧全本展演”“进校园演出”等活动,通过完整剧目的呈现,让观众感受京剧“起承转合”的叙事魅力,理解“唱念做打”的有机统一,他曾说:“全本戏就像一部长篇小说,只有从头读到尾,才能真正读懂人物、读懂故事,我希望通过自己的表演,让更多人走进剧场,感受京剧全本的艺术之美。”

相关问答FAQs

Q1:牟元笛的京剧全本表演中,如何平衡传统程式与人物情感的真实表达?

A1:牟元笛认为,传统程式是京剧的“骨架”,人物情感是“血肉”,二者相辅相成,不可偏废,他在表演中首先严格遵循程式规范,如老生的“髯口功”“台步”、花脸的“脸谱功”“架式”,确保表演的“京剧味”;在此基础上,通过深入理解剧本背景、人物经历,挖掘情感内核,再用程式动作将情感外化,例如在《四郎探母》的“见娘”一场,传统程式中“跪步”“叩首”的动作,他结合杨四郎“思母心切、羞愧难当”的情感,通过“颤抖的身体”“含泪的眼神”让程式动作有了情感温度,实现“形似”与“神似”的统一。

Q2:对于年轻观众来说,欣赏牟元笛的京剧全本剧目,可以从哪些方面入手?

A2:年轻观众欣赏京剧全本,可从“三步走”入手:提前了解剧目背景故事,如《铡美案》的“包公铡美”、《赵氏孤儿》的“存孤救孤”,理解情节脉络是感受人物情感的基础;关注“唱念做打”的细节,如唱腔的“板式变化”(西皮、二黄的不同情绪)、念白的“韵白与白话”区别、身段的“虚拟化表演”(如开门上马),体会京剧艺术的程式之美;聚焦人物的情感冲突,如《四郎探母》中“忠孝两难”的抉择、《赵氏孤儿》中“舍子救孤”的悲壮,通过人物命运理解传统价值观的当代意义,牟元笛的全本表演在这些方面都处理得细腻饱满,适合年轻观众作为入门切入点。