从民间班社到国家级院团

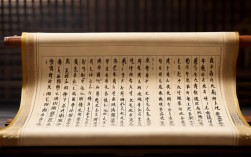

京剧艺术在沈阳的传播可追溯至19世纪末,当时,随着中东铁路的开通和城市经济的发展,大量关内移民涌入沈阳,京剧作为最受欢迎的戏曲形式,逐渐在茶楼、戏园站稳脚跟,20世纪30年代,沈阳出现了“黄金班”“共荣社”等民间京剧班社,名角如李万春、曹艺斌等曾在此长期演出,推动了京剧在东北地区的普及,1949年后,在政府“改戏、改人、改制”的方针下,沈阳整合了多个民间剧团,于1959年正式成立沈阳京剧团,汇聚了李紫贵、云燕铭等一批优秀编导和演员,成为东北地区首个国营京剧团,1993年,剧团更名为沈阳京剧院,2006年被文化部评为“国家级非物质文化遗产保护单位”,标志着其艺术地位得到国家认可。

沈阳京剧院重要发展节点

| 年份 | 事件 | 意义 |

|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|

| 1900s-1930s | 京剧传入沈阳,民间班社兴起 | 奠定京剧在东北的群众基础 |

| 1959年 | 沈阳京剧团成立 | 成为东北首个国营京剧团,开启规范化发展 |

| 1993年 | 更名为沈阳京剧院 | 体制市场化改革,增强艺术创作活力 |

| 2006年 | 获评“国家级非遗保护单位” | 确立京剧艺术传承的核心地位 |

| 2010s至今 | 推出“京剧进校园”“云剧场”等 | 拓展传播渠道,推动京剧年轻化、大众化 |

代表剧目:传统根基与时代创新的融合

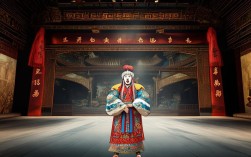

沈阳京剧院的剧目体系以传统戏为根基,新编戏为亮点,现代戏为补充,形成了“守正创新”的鲜明特色,传统戏多取材于历史演义和民间故事,如《挑滑车》《四郎探母》《雁门关》等,不仅保留了京剧经典的程式化表演,更融入了东北观众豪爽直率的审美特质,武戏以“火爆、矫健”著称,文戏以“深情、质朴”见长,挑滑车》,高庆山的“靠功”和“枪花”表演,吸收了辽西高跷戏的跳跃技巧,刚劲中不失灵动,成为剧院的“看家戏”。

新编历史戏是沈阳京剧院的艺术突破点,1980年代,剧院创排了《红楼梦》(程派改编版),以程派艺术的幽咽婉转为基调,在唱腔设计中融入东北民歌的旋律元素,成功塑造了林黛玉的悲剧形象,该剧曾赴京演出并引起轰动,被誉为“南腔北调”融合的典范,2000年后,剧院又推出《夏完淳》《曹操与杨修》等新编戏,注重历史真实与艺术虚构的平衡,通过现代化的舞台呈现和深刻的人物刻画,赋予传统题材新的时代内涵。

现代戏创作则紧扣时代脉搏,1960年代演出的《红灯记》,将革命故事与京剧程式巧妙结合,李玉和的“雄浑”、李铁梅的“刚毅”成为一代人的记忆;近年来创排的《焦裕禄》《雷锋》等剧目,以现实主义手法塑造英雄形象,通过唱腔、念白的口语化改革,让现代戏更贴近观众审美。

沈阳京剧院代表剧目概览

| 剧目类型 | 代表作品 | 创作背景/艺术特色 |

|------------|-------------------|-------------------------------------------|

| 传统戏 | 《挑滑车》《四郎探母》 | 保留经典程式,融入东北民间艺术元素 |

| 新编历史戏 | 《红楼梦》《夏完淳》 | 唱腔融合地域文化,注重人物心理刻画 |

| 现代戏 | 《红灯记》《焦裕禄》 | 紧扣时代主题,表演风格贴近现实生活 |

艺术特色:关东文化与京剧艺术的碰撞

沈阳京剧院的艺术风格深受关东文化影响,形成了“粗犷中见细腻、豪放中含深情”的独特气质,在表演上,演员的念白多采用“京字韵”与东北方言结合的方式,既保留了京剧的韵律感,又增添了地域亲切感;唱腔上,除了梅派、程派、马派等主流流派的传承,还吸收了东北二人转的“高腔”和辽西高跷戏的“甩腔”,使唱腔更具穿透力和感染力,例如程派传人刘桂娟在《锁麟囊》中的演唱,既保持了程派“幽咽婉转”的特点,又融入了东北民歌的直抒胸臆,被誉为“程派东北化的成功实践”。

舞台呈现方面,沈阳京剧院既坚守京剧“写意”的美学传统,又积极探索现代技术的应用,传统戏中,“一桌二椅”的简约布景保留了京剧的虚拟性;新编戏如《红楼梦》则运用多媒体技术,通过动态投影呈现“大观园”的园林美景,灯光、音效与表演相得益彰,增强了舞台的视觉冲击力,剧院的武戏团队以“翻、打、扑、跌”的高难度技巧著称,如《三岔口》的“摸黑打”、《闹天宫》的“棍棒对决”,均展现出演员扎实的功底和默契的配合。

人才培养:梯队建设与艺术传承

人才是剧院发展的核心,沈阳京剧院始终坚持“传帮带”的传统,通过“老艺术家收徒”“青年演员进修计划”等方式,构建了老中青三代人才梯队,老一辈艺术家如李万春、曹艺斌等,为剧院奠定了“文武兼备”的艺术风格;中青年演员如梅花奖得主王立军、白玉兰奖得主杨赤等,在继承传统的基础上形成了个人特色;近年来,剧院与沈阳音乐学院合作开设“京剧表演本科班”,培养了一批兼具理论功底和实践能力的新生代演员,如“90后”程派演员张派,已成为剧院的新生力量。

为推动京剧艺术的普及,剧院还建立了“京剧人才库”,定期举办“京剧票友大赛”“青少年京剧夏令营”等活动,吸引更多年轻人关注京剧,剧院鼓励演员参与创作,通过“编剧+导演+演员”的集体研讨机制,让年轻人在实践中提升艺术素养,形成了“创作与演出并重、传承与创新同步”的人才培养模式。

社会影响:扎根黑土地,传播京剧文化

作为辽沈地区的文化名片,沈阳京剧院始终以“服务群众、传播文化”为己任,年均演出超200场,覆盖剧场、社区、校园、军营等多个场所,京剧进校园”活动已走进50余所中小学,通过开设京剧体验课、举办校园戏剧节等方式,让青少年感受京剧的魅力,剧院还多次赴美国、日本、韩国等国家演出,参与国际戏剧节,成为中国文化对外交流的重要窗口。

在公益领域,剧院发起“京剧公益课堂”,为老年人、残障人士提供免费京剧培训;疫情期间,通过“云剧场”直播经典剧目,累计观看量超千万人次,实现了“云端传承”,这些举措不仅扩大了京剧的受众群体,更让传统艺术在新时代焕发出新的生机。

相关问答FAQs

问题1:沈阳京剧院与北京京剧院的艺术风格有何不同?

解答:北京京剧院以“京派”为根基,风格细腻典雅,注重程式化表演的精准度,如梅派的“雍容华贵”、程派的“幽咽婉转”,更符合京城文化的精致审美;沈阳京剧院则受关东文化影响,风格更豪放粗犷,表演融合了东北民间艺术的火爆与质朴,唱腔高亢激昂,武戏动作更具冲击力,挑滑车》中的“枪花”表演,吸收了辽西高跷戏的跳跃技巧,刚劲中不失灵动,形成了“北派京剧”的独特风貌。

问题2:普通观众如何了解和观看沈阳京剧院的演出?

解答:可通过“沈阳京剧院”官方微信公众号获取演出预告和购票信息,剧院官网(www.sysjy.com)提供剧目介绍和在线购票服务;线下主要在沈阳中华剧场、辽宁大剧院等场所演出,票价亲民,传统戏票价约50-200元,新编戏约80-300元,剧院定期在抖音、B站等平台推出“云剧场”直播,免费观看经典剧目片段和幕后故事,满足不同观众的观看需求。