京剧《李亚仙》是传统戏曲中经典的爱情悲剧与道德教化相结合的剧目,其故事源于唐代白行简的传奇小说《李娃传》,后经昆曲《绣襦记》改编,最终成为京剧舞台上广为流传的折子戏与全本戏,该剧以唐代名妓李亚仙与书生郑元和的爱情为主线,展现了底层女性的善良坚韧与封建礼教下的命运抗争,同时融入“劝学”“明志”等传统伦理观念,兼具艺术感染力与思想深度。

剧情梗概

《李亚仙》的故事以长安为背景,围绕书生郑元和、妓女李亚仙及郑父郑儋三方矛盾展开,郑元和赴京应试,偶遇名妓李亚仙,二人一见钟情,郑元为亚仙耗尽钱财,最终被鸨母设计驱逐,流落街头以唱挽歌为生,其父郑儋(常州刺史)得知后,怒其“辱没门楣”,将其痛打至死,幸被乞丐救活,李亚仙得知郑元和落魄,毅然赎身离院,寻得郑元并劝其苦读,为断其杂念,亚仙甚至“刺目明志”,以示决心,郑元和发奋攻读,终中状元,父子相认,郑儋认可亚仙品行,二人终成眷属。

全剧情节跌宕起伏,从“一见钟情”的热烈,到“流落街头”的凄凉,再到“刺目劝学”的决绝,最终以“金榜题名”的团圆收场,既展现了爱情的纯粹与伟大,也暗含“浪子回头金不换”的传统道德训诫,以下是剧情分幕简表:

| 幕次 | 主要情节 | 关键冲突 |

|---|---|---|

| 第一幕:邂逅 | 郑元和应试遇李亚仙,二人互生情愫 | 才子佳人一见倾心 |

| 第二幕:落魄 | 郑元耗尽钱财被鸨母驱逐,沦为乞丐 | 封建等级与真挚爱情的对立 |

| 第三幕:相救 | 李亚仙寻得郑元,赎身劝其苦读 | 底层女性的道德自觉 |

| 第四幕:刺目 | 李亚仙为断郑元杂念,刺目明志 | 爱情与功名的艰难抉择 |

| 第五幕:团圆 | 郑元和高中状元,父子相认,终成眷属 | 封建礼教对个体的最终接纳 |

人物形象分析

《李亚仙》的成功很大程度上源于丰满的人物塑造,核心角色性格鲜明,具有典型性与时代性。

李亚仙:风尘中的“烈女”

李亚仙是剧中最具光彩的角色,她身为妓女却心比金坚,既有对爱情的执着,更有对尊严的坚守,初遇郑元和时,她虽身处风尘,却能慧眼识才,主动追求真爱;得知郑元和落魄后,她不惜倾尽所有赎身,展现超越阶层的善良;面对郑元和的动摇,她以“刺目”的极端方式明志,凸显其刚烈与决绝,京剧舞台上,李亚仙多由“花衫”行当应工,表演中融合青衣的端庄、花旦的灵动,通过水袖功、眼神戏等程式化动作,刻画其从温柔多情到坚韧刚毅的性格转变,经典唱段《刺目》中,“亚女机房巧手穿”的唱腔婉转悲怆,配合“刺目”的身段设计,将人物内心的痛苦与决心展现得淋漓尽致。

郑元和:从“痴情才子”到“悔过书生”

郑元和是典型的“才子佳人”戏中的男主角,但其性格更具复杂性,他出身官宦之家,初到长安时意气风发,却因沉溺爱情而荒废学业,流落街头后,从“锦衣玉食”到“沿街乞讨”,经历了巨大的身份落差,他的转变既体现了封建社会对知识分子的束缚,也暗含“人性弱点”与“道德救赎”的主题,京剧中小生行当应工,文小生的清雅与武小生的落魄相结合,通过“唱念做打”的对比,展现其从痴情到悔过的心理历程。

配角:封建礼教的化身与见证

鸨母(彩旦应工)是封建妓院制度的代表,势利刻薄,为利益拆散郑李二人;郑儋(老生应工)则是封建礼教的维护者,其“棍打不孝子”的行为虽显冷酷,却反映了“父权至上”的时代观念,这些配角的存在,既推动了剧情发展,也强化了戏剧的社会批判性。

艺术特色

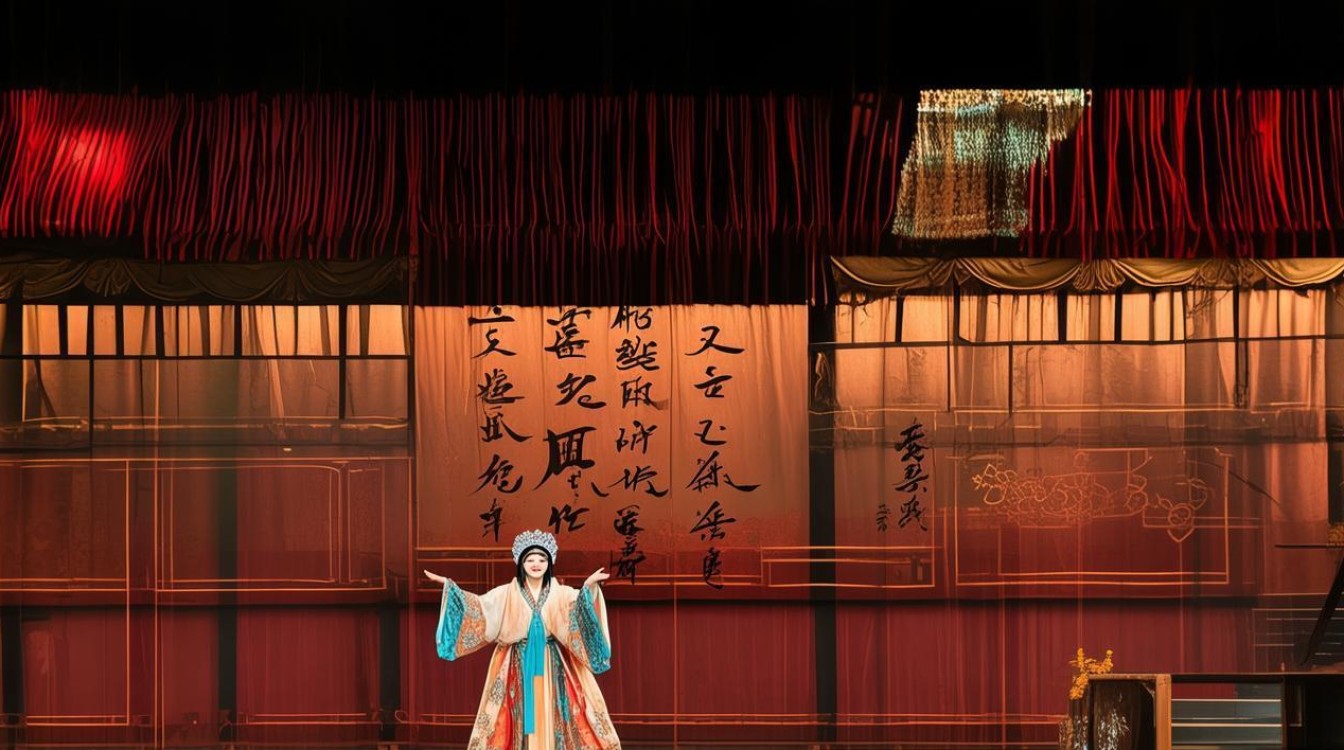

《李亚仙》作为京剧传统剧目,在唱腔、表演、舞台美术等方面均体现鲜明的京剧艺术特色。

唱腔设计:以情带声,声情并茂

京剧唱腔是塑造人物的重要手段,《李亚仙》的唱段设计贴合人物情感与剧情发展,李亚仙的唱腔以“西皮”“二黄”为主,如《劝读书》一段,用“二黄慢板”表现其苦口婆心的劝诫,唱腔低回婉转,充满感染力;郑元和的唱腔则以“西皮流水”表现其年少轻狂,用“反二黄”表现其落魄后的悔恨,通过旋律变化展现人物命运起伏,剧中“对唱”段落(如《重逢》)更是通过男女声腔的交替呼应,将二人重逢时的悲喜交加推向高潮。

表演程式:程式化与人物化的统一

京剧表演讲究“无动不舞”,《李亚仙》中的身段、动作均严格遵循程式化规范,同时又服务于人物塑造,例如李亚仙的“水袖功”,在“刺目”一场中,通过“甩袖”“抛袖”“跪步”等动作,将其内心的挣扎与痛苦外化为可视的舞台形象;郑元和的“跛功”表演,生动再现了其流落街头时的狼狈,这些程式化动作经过演员的个性化处理,既保留了京剧的“韵味”,又让人物形象更加鲜活。

舞台美术:写意与象征的结合

京剧舞台美术以“写意”为核心,《李亚仙》的舞台布置简洁而富有象征性,机房”一场,仅以一桌二椅象征织布机房,通过演员的“虚拟表演”(如织布、穿针)展现场景;而“刺目”一场的灯光处理,以暗光配合红绸(象征鲜血),强化了戏剧的悲剧色彩,服装方面,李亚仙从初遇时的艳丽服饰到赎身后的素雅装扮,暗示其身份与心境的转变;郑元和从锦袍到破衫的对比,直观展现其命运起伏。

文化意义

《李亚仙》不仅是一部爱情戏,更是一部折射社会伦理与文化观念的作品,它歌颂了底层女性的美好品质,李亚仙的善良、坚韧与反抗精神,打破了传统妓女“卑贱”的刻板印象,体现了对“人”的价值的肯定,剧中“刺目劝学”情节虽显极端,却反映了封建社会对“知识改变命运”的推崇,以及对“功名”与“爱情”关系的思考,该剧通过郑元和的“浪子回头”,传递了“知错能改善莫大焉”的道德观念,具有积极的教育意义。

相关问答FAQs

Q1:京剧《李亚仙》与昆曲《绣襦记》有何关系?为何京剧会选择改编这个故事?

A1:京剧《李亚仙》直接改编自昆曲经典剧目《绣襦记》。《绣襦记》是明代传奇作品,全本共41出,以李亚仙与郑元和的爱情为主线,情节更丰富,但结构较为冗长,京剧在移植过程中,对原剧情节进行了提炼与简化,保留了“邂逅—落魄—相救—刺目—团圆”的核心主线,同时强化了京剧的“唱念做打”特色,如将昆曲的“清曲”改为京剧的“板式变化体”,突出唱腔的戏剧性,选择这个故事,一方面因其“才子佳人”题材符合传统戏曲的审美趣味,另一方面李亚仙“从良劝学”的形象兼具爱情吸引力与道德教化功能,易于引发观众共鸣。

Q2:“刺目”情节在剧中起到了什么作用?这一设计是否符合现代价值观?

A2:“刺目”是《李亚仙》全剧的高潮与关键转折点,其作用有三:一是推动剧情发展,以极端方式迫使郑元和断绝杂念,苦读功名;二是塑造李亚仙形象,展现其“为爱牺牲”的刚烈与“明志守节”的坚贞,强化其“烈女”特质;三是深化主题,通过“身体伤害”的悲剧性,反衬封建礼教对个体的压迫(以“功名”为目标的“救赎”需以牺牲为代价),从现代价值观看,“刺目”情节显然存在对女性身体的物化与对极端行为的美化,不符合现代“平等”“尊重”的理念,但在传统戏曲语境下,这一设计是“道德教化”与“戏剧冲突”的产物,反映了特定历史时期的社会伦理观念,需辩证看待其艺术价值与时代局限。