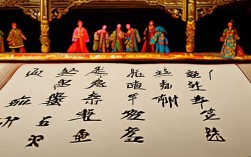

京剧余派老生是近代老生行当最具影响力的流派之一,由京剧表演艺术家余叔岩(1890-1943)创立,在继承谭鑫培“谭派”艺术的基础上,结合自身嗓音条件与审美追求,形成了以“醇厚细腻、含蓄隽永”为核心的艺术风格,被后世奉为“老生行当的典范”,余叔岩幼年学戏,后因嗓音倒仓变声,潜心钻研谭派,结合自身条件对唱腔、念白、表演进行革新,最终自成一家,影响深远。

艺术特色

余派老生的艺术成就集中体现在唱、念、做、表四个维度,其风格追求“精、气、神”的统一,以“巧劲”代替“蛮力”,在传统程式中注入细腻的情感表达,形成了“柔中见刚、平中见奇”的独特韵味。

唱腔:以“脑后音”“云遮月”为魂

余叔岩的嗓音条件并非天生高亢,但他通过科学的发声方法,创造出“脑后音”(声音共鸣点靠后,音色浑厚)与“云遮月”(嗓音圆润如月光透过云层,清亮而不刺耳)的演唱特色,其唱腔讲究“字正腔圆”,每个字的“出字、行腔、收音”都一丝不苟,如《捉放曹》中“听他言吓得我心惊胆怕”的“怕”字,用“去声”字头结合“脑后音”共鸣,既表现了人物的惊恐,又保持了唱腔的力度与美感,他反对“喊嗓子”,主张“以情带声”,唱腔设计贴合人物心境,如《空城计》中“我正在城楼观山景”的唱段,节奏舒缓,气口从容,将诸葛亮从容镇定的心态刻画得淋漓尽致。

念白:以“字韵”“气口”为基

余派的念白分为“韵白”与“京白”,均以“抑扬顿挫、铿锵有力”著称,他特别注重“字头、字腹、字尾”的清晰度,如《定军山》中“这一封书信来得巧”的“巧”字,字头轻咬、字腹饱满、字尾收得干脆,既符合人物身份,又富有音乐性,他通过气口的控制调节节奏,如《失街亭》中“马谡无能失街亭”的“失”字,前用“气口”蓄势,后以“喷口”吐出,字字千钧,展现出诸葛亮对马谡的痛惜与愤怒。

表演:以“形神兼备”为核

余叔岩的表演注重“以形传神”,身段、眼神、手势都服务于人物塑造,如在《搜孤救孤》中,他扮演程婴,通过“捋髯”“甩袖”“眼神躲闪”等动作,表现程婴在屠刀下的隐忍与悲愤;在《乌龙院》中,通过“颤手”“踉跄”等细节,刻画宋江的失魂落魄,他的表演“不瘟不火”,既避免了过度夸张,又避免了平淡无奇,达到了“增一分则太长,减一分则太短”的境界。

代表剧目

余派老生的代表剧目多为唱做并重的骨子老戏,集中体现了其艺术精髓,以下为部分经典剧目及核心看点:

| 剧目 | 核心看点 |

|---|---|

| 《捉放曹》 | “行路”中的“西皮慢板”唱段,展现陈宫对曹操的失望与悔恨,唱腔起伏跌宕,情感饱满。 |

| 《空城计》 | “城楼”唱段节奏从容,念白如说书般沉稳,凸显诸葛亮“空城计”中的智谋与淡定。 |

| 《定军山》 | “刀马”老生的代表作,身段利落,唱腔高亢中带着苍劲,表现黄忠老当益壮的豪迈。 |

| 《搜孤救孤》 | “法场”一场的“反二黄”唱段,程婴的悲愤与隐忍通过“脑后音”与眼神传递,催人泪下。 |

| 《失街亭》 | 诸葛亮“斩马谡”时的“西皮流水”唱段,念白斩钉截铁,展现军法无情与内心的矛盾。 |

传承与影响

余叔岩因身体原因晚年很少登台,但通过“说戏”收徒传艺,其弟子孟小冬、李少春等成为余派中坚力量,孟小冬被誉为“冬皇”,其唱腔深得余派精髓,尤其《搜孤救孤》被誉为“余派第一戏”;李少春则融合余派与武生特色,拓宽了老生表演的边界,新中国成立后,余派艺术通过录音、录像等方式得以保存,王珮瑜、张建国等当代演员致力于传承,使这一流派在当代舞台上焕发新生,余派不仅为老生行当树立了“技艺与情感并重”的艺术标准,更推动了京剧从“角儿时代”向“流派时代”的发展,对后世影响深远。

FAQs

问:余派老生与谭派老生的主要区别是什么?

答:谭派(谭鑫培)艺术风格以“潇洒飘逸、灵活多变”著称,讲究“神韵”,唱腔中带有“俏皮”与“即兴发挥”;余派则在继承谭派的基础上,更注重“工整”与“内敛”,唱腔强调“脑后音”与“云遮月”的共鸣,表演上追求“形神兼备”,减少了谭派的“随意性”,更符合“规范美”,简单说,谭派是“写意”,余派是“工笔”,二者同源而异流。

问:学习余派老生需要掌握哪些核心技巧?

答:学习余派需先掌握“三要素”:一是嗓音控制,重点练习“脑后音”的共鸣方法,避免用嗓子“喊”;二是念白字韵,需熟悉“十三辙”与“四声”,做到“字头清、字腹正、字尾收”;三是表演中的“眼神与身段配合”,眼神要“聚而不散”,身段要“柔中带刚”,还需深入理解人物情感,做到“以情带戏”,避免只重技巧而忽略表达。