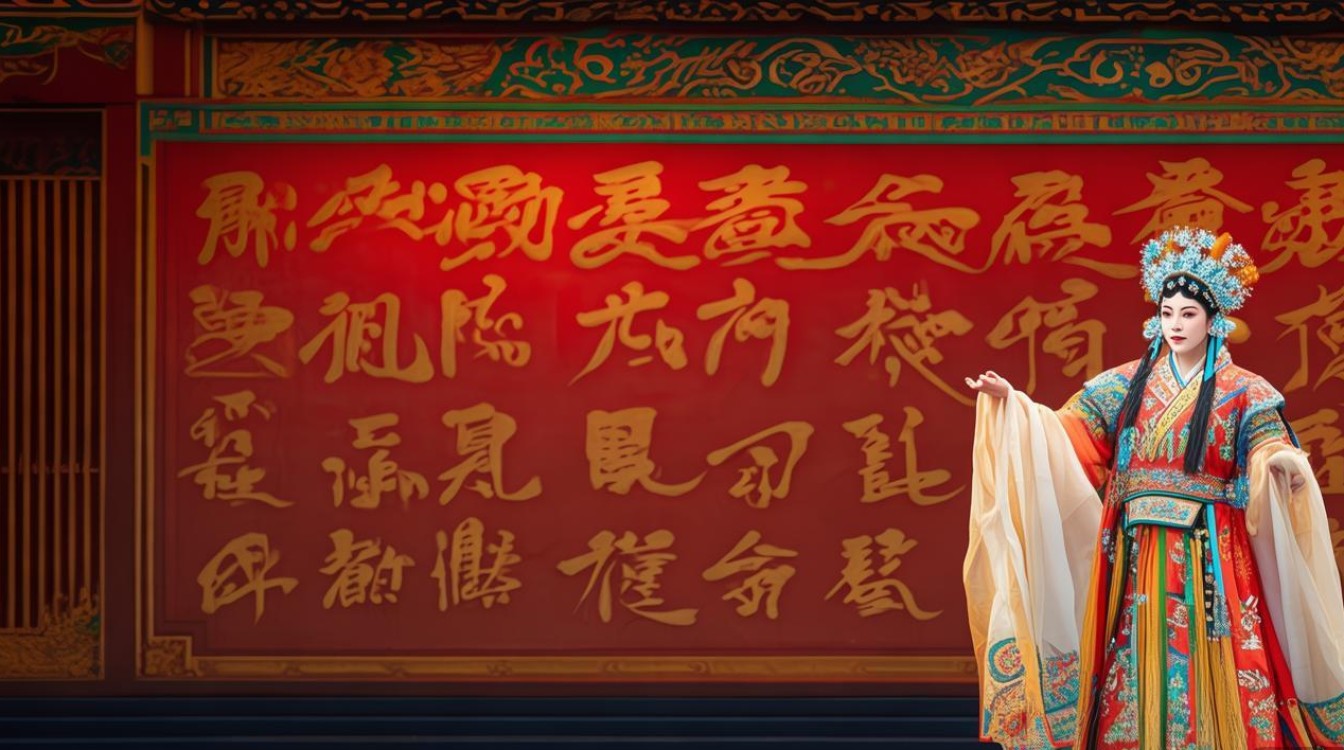

豫剧《王宝钏》作为传统戏曲中的经典剧目,以唐代民间传说为蓝本,经数代艺人打磨,成为展现女性忠贞品格与人性光辉的代表作品,故事围绕相府千金王宝钏与平民薛平贵的爱情悲剧展开,在封建礼教与时代洪流中,刻画出一位女性为爱坚守、为义不屈的立体形象,其艺术魅力跨越时空,至今仍为观众所传唱。

十八年寒窑的守望与坚守

《王宝钏》的故事始于唐代长安,相国之王允有三女,宝钏为次女,时值西凉反叛,王允奉命招贤,提出“谁能在校场比武夺帅印,便将宝钏许配”,平民薛平贵(一说为薛平贵,实为薛仁贵后世演绎版本)虽出身寒微,却武艺超群,夺帅印后遭王允及魏虎等权贵反对,王宝钏不顾父亲阻挠,毅然抛绣球选中薛平贵,与父断绝关系,甘住寒窑度日,婚后不久,薛平贵被魏虎陷害,远征西凉,战场失联,王宝钏独守寒窑十八年,靠挖野菜为生,拒嫁权贵,坚守忠贞,十八年后,薛平贵因战功显赫被封为西凉王,回中原寻妻,夫妻于寒窑相认,终得团圆(部分版本含“平贵登基”“宝钏封后”情节,强化了善恶有报的结局)。

剧情以“坚守”为主线,贯穿爱情、亲情、忠义三重矛盾:王宝钏与薛平贵的“贫贱之恋”对抗门第观念;父女情在“三击掌”中决裂,凸显其刚烈性格;个人与时代的对抗中,她以微小生命对抗封建秩序的压迫,最终以“忠贞”换取命运的转机,悲剧中透着希望。

人物形象:立体丰满的戏剧符号

王宝钏:作为核心人物,其形象突破了传统戏曲“才子佳人”的扁平化设定,成为“坚韧女性”的象征,她既有相府千金的教养(如“彩楼配”中识大体、懂礼数),又有平民女性的刚烈(“三击掌”中斥父“嫌贫爱富”是“狗彘不如”);既怀有对爱情的执着(苦守寒窑十八年不悔),又具家国大义(薛平贵出征时,她以“劝君更尽一杯酒”寄寓保家卫国之愿),豫剧表演中,通过“水袖功”展现其清贫生活中的动作细节(如挖野菜时的颤抖双手),用“慢板”唱腔抒发其孤独与思念(如“寒窑内想起了前情事,不由人一阵阵泪洒胸前”),将人物内心的矛盾与坚韧外化为可感的舞台形象。

薛平贵:形象兼具“平民英雄”与“薄情丈夫”的双重性,前期武艺高强、重情重义,夺帅印时直言“不求富贵只求妻”,被陷害后战场拼杀,体现其担当;但后期“十八年不归家”的情节,也隐含对王宝钏的亏欠,豫剧通过“武生”行当的挺拔身姿展现其英武,用“高亢的梆子腔”表现其凯旋后的豪迈,与寒窑中的王宝钏形成“一明一暗”的舞台对比,强化了戏剧张力。

王允:封建家长的典型代表,爱女却更重权势,从“彩楼配”时的勉强同意,到“三击掌”后的断绝关系,再到逼女改嫁,其性格的转变既体现封建礼教的冷酷,也暗含对女儿“不识时务”的痛心,豫剧通过“老生”的苍老唱腔与威严台步,塑造出矛盾而复杂的父权形象。

艺术特色:豫剧元素的巧妙融合

作为豫剧经典,《王宝钏》在唱腔、表演、舞美等方面充分展现了豫剧的艺术魅力,形成了独特的“豫韵王风”。

唱腔设计:以豫剧“祥符调”“豫东调”为基础,根据人物情绪调整板式,王宝钏的唱腔多用“慢板”“二八板”,如《武家坡》中“指着西凉高声骂”,通过低回婉转的旋律表现其悲愤;薛平贵的唱腔则以“快二八”“流水板”为主,如《回龙阁》中“十八年老了王宝钏”,高亢激昂,展现其身份转变后的激动,唱词通俗易懂,多用口语化表达(如“寒窑里没柴烧,我挖野菜度春秋”),贴近民间生活,符合豫剧“俗中见雅”的审美特征。

表演技巧:豫剧演员通过“唱、念、做、打”的融合塑造人物,王宝钏的“做功”尤为突出:“挖野菜”时模拟弯腰、采摘的动作,结合“颤功”表现体弱;“寒窑独坐”时用“水袖”掩面,通过细微的肢体语言传递孤独;“见平贵”时的“惊—疑—喜—泣”情绪转变,通过眼神、台步的快慢变化层层递进,极具感染力,武戏部分,薛平贵的“枪花”“跟头”等动作干净利落,展现豫剧“文武兼备”的特点。

舞美与服饰:传统舞台以“一桌二椅”为基底,通过虚拟动作表现环境(如“上坡”“进门”等程式化动作),寒窑场景以“蓝布背景+枯树道具”营造清冷氛围,与相府的“红绸金饰”形成鲜明对比,服饰上,王宝钏前期着“花褶子”,显其娇美;后期穿“青衣”,缀补丁,示其清贫;薛平贵从“打衣”(武生短打)到“蟒袍”(西凉王服饰),服饰变化暗示其身份转变,视觉上强化了戏剧冲突。

以下为《王宝钏》艺术特色简表:

| 类别 | 具体表现 | 艺术效果 |

|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

| 唱腔 | 以祥符调、豫东调为主,慢板抒悲愤,快板表豪迈,唱词口语化 | 贴近民间生活,情绪表达饱满,凸显豫剧“高亢激越、深情细腻”的风格 |

| 表演技巧 | 水袖功、颤功表现体弱,眼神传递情绪,武打动作干净利落 | 人物形象立体,内心外化,增强舞台感染力 |

| 舞美服饰 | 一桌二椅虚拟场景,寒窑与相府色彩对比,服饰随身份变化(花褶子→青衣→蟒袍) | 强化贫富冲突,视觉化呈现人物命运转变 |

文化影响:从民间故事到时代符号

《王宝钏》的故事超越了戏曲本身,成为中华文化中“忠贞”与“坚守”的文化符号,其流传过程中,与不同时代的价值观融合:封建社会被视为“妇德”的典范,近代以来则被解读为女性反抗门第压迫、追求爱情自由的象征,豫剧版本的传播更使其扎根中原,成为河南观众“集体记忆”的一部分——老一辈演员常香玉、陈素真等都曾演绎此剧,其“苦守寒窑”的情节甚至衍生出“王宝钏挖野菜”的网络热梗,在当代青年中引发对“爱情与坚守”的讨论。

也有学者对故事中的“封建糟粕”提出反思,如“女性为爱牺牲自我”是否值得提倡,这种争议恰恰体现了传统戏曲在现代社会的文化张力:既需尊重其历史语境,也需以现代视角重新解读其精神内核。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《王宝钏》与其他剧种(如京剧)的版本有何不同?

A1:豫剧与京剧《王宝钏》均源自“薛平贵与王宝钏”传说,但在艺术表现上差异显著,唱腔上,豫剧以梆子腔为主,高亢明快,如王宝钏“苦守寒窑”唱段多用“慢板”抒发悲情,更显乡土气息;京剧以西皮二黄为基础,婉转华丽,如梅兰芳演绎的“武家坡”更重身段与念白的细腻,表演上,豫剧侧重“做功”,如挖野菜、寒窑独坐等生活化动作更贴近民间;京剧则强调“程式化”,如“起霸”“趟马”等武打动作更具规范,豫剧情节更侧重“贫贱夫妻患难与共”,京剧则强化“平贵登基”的善恶报应结局,体现了不同地域文化的审美偏好。

Q2:王宝钏“苦守寒窑十八年”的行为,在现代社会有何现实意义?

A2:王宝钏的“坚守”需辩证看待:其“对爱情的忠贞”“对承诺的坚守”超越时代,可理解为对人性中“责任”与“执着”的肯定,在快餐式情感关系泛滥的今天,这种精神仍有启示意义;封建语境下“为男性牺牲自我”的价值观需警惕,现代女性更应追求“平等、独立”的爱情观——坚守不应是无底线的付出,而应是双向奔赴的结果,王宝钏的故事在当代的价值,不在于模仿其行为,而在于引发对“如何坚守爱情与自我”的思考,即坚守需有尊严,忠诚需有底线。