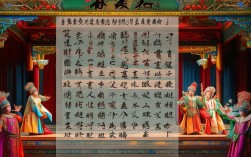

豫剧《王宝钏》作为传统经典剧目,以王宝钏与薛平贵的爱情悲剧为主线,展现了封建社会中女性的忠贞与坚韧,之三”通常聚焦故事的高潮部分——历经十八年寒窑苦守后的重逢与权力清算,将个人命运与家国情怀交织,成就了戏曲舞台上的悲喜交织,这一阶段的情节跌宕起伏,人物形象丰满,艺术表现力极强,至今仍为观众津津乐道。

故事从王宝钏苦守寒窑十八年讲起,相府千金王宝钏不顾父亲王允反对,下嫁寒门薛平贵,后薛平贵出征被困西凉,杳无音信,王宝钏独居寒窑,靠挖野菜、缝补度日,面对家人的劝诱和生活的贫苦,始终坚守对爱情的承诺,十八年间,她从养尊处优的相府小姐沦为贫民,却从未动摇对薛平贵的信任,这一“苦守”情节成为封建女性“忠贞”的典型象征,也为后续的“重逢”积蓄了情感张力。

高潮部分是薛平贵归来后的相认与清算,此时的薛平贵已在西凉招亲,成为西凉国王,得知王宝钏苦守寒窑,遂化名“薛平贵”暗中探望,两人在武家坡相遇,王宝钏起初因丈夫多年未归而心生疑虑,通过“盘夫”细节(如询问当年信物、战场经历)确认对方身份,这一“三试探、三确认”的情节设计,既展现了王宝钏的谨慎与智慧,也通过唱段将积压十八年的思念、委屈与狂喜倾泻而出,成为豫剧中的经典桥段,相认后,薛平贵携王宝钏返回长安,在“大登殿”一折中,揭露其兄魏虎陷害自己的罪行,最终登基为帝,封王宝钏为后,代战公主为妃,实现了对忠善的褒奖与奸佞的清算。

这一阶段的人物塑造极具层次感,王宝钏不再是单纯的“苦情”符号,她在重逢时的试探与确认,展现出历经磨难后的清醒与果敢;薛平贵则从“负心汉”的潜在嫌疑,转变为有情有义的君王,其身份的戏剧性反转(从寒门婿到西凉王再到中原帝)强化了故事的传奇色彩;代战公主作为西凉女性,以豁达大度接受王宝钏为后,体现了不同文化背景下的女性共情,三人关系的变化,既是对个人情感的交代,也暗含了权力更迭中“善有善报”的伦理逻辑。

豫剧在表现“之三”时,充分运用了唱、念、做、打的程式化表演,王宝钏的“苦音”唱腔(如《武家坡》中“平贵哥哥夫妻们分别十八载”)低回婉转,将压抑多年的情感层层递进;薛平贵的“花脸”与“武生”结合,既有君王的威严,又有丈夫的柔情;舞台布景则以“寒窑”的简陋与“大登殿”的华丽形成鲜明对比,视觉上强化了“苦尽甘来”的主题。“三击掌”“别窑”等前情的呼应,也让“之三”成为整部戏的情感闭环。

以下是王宝钏与薛平贵在“之三”阶段的关键情节对照表:

| 阶段 | 核心事件 | 王宝钏状态 | 薛平贵状态 | 关键冲突/转折点 |

|---|---|---|---|---|

| 苦守后期 | 挖野菜、思夫 | 贫病交加,信念坚定 | 困于西凉,身份未明 | 贫困与坚守的对抗 |

| 武家坡相认 | 盘夫、试探身份 | 疑虑与狂喜交织 | 化名探望,情感爆发 | 身份误会的解除 |

| 大登殿 | 清算魏虎、封后 | 母仪天下,苦尽甘来 | 登基称帝,权力稳固 | 善恶有报的伦理实现 |

“之三”的深层意义在于,它不仅是一个爱情故事的圆满结局,更折射出封建社会女性的生存困境与精神追求,王宝钏的“守”是对个体承诺的坚守,而薛平贵的“回”则是对这种坚守的认可,两者共同构成了传统伦理中“信”与“义”的价值内核,尽管“共侍一夫”的结局在现代视角下存在争议,但其在戏曲舞台上的艺术感染力,仍让观众为这段历经磨难的爱情动容。

相关问答FAQs

问:《武家坡》中王宝钏“平贵哥哥”的唱段为何能成为经典?

答:这段唱段以“苦音”为核心,通过“十八载”“受尽贫寒”等关键词,将王宝钏积压的情感浓缩在旋律中,唱腔上,豫剧特有的“下五音”与“慢二八板”结合,节奏由缓至急,字字含泪却又饱含希望;内容上,既是对过往苦难的倾诉,也是对重逢的期盼,情感张力极强,演员在表演时,常通过“甩袖”“拭泪”等身段强化悲情,使观众在听觉与视觉的双重冲击下,深刻体会王宝钏的坚韧与深情,因此成为跨越时代的经典。

问:现代观众如何看待王宝钏“苦守寒窑”的行为?

答:现代视角下,王宝钏的坚守需辩证看待:她对爱情的忠贞、对承诺的坚守,体现了人性中的可贵品质,值得尊重;在封建礼教压迫下,她的“守”也带有被动性,甚至牺牲了个人幸福与独立人格,当代戏曲改编中,常通过调整台词或情节(如强调王宝钏的自主选择),弱化其“悲剧性”,强化其“主体性”,使传统故事更贴近现代价值观中对女性独立、平等的追求,这种“创造性转化”,既保留了艺术经典,也引发了观众对女性命运的深层思考。