在豫剧的乡土叙事长河中,“寡妇与小光棍”是一类扎根民间、充满烟火气的题材,它以最朴素的笔触勾勒出特定时代背景下底层小人物的生存困境与情感挣扎,这类剧目多流行于中原农村,清末民初至新中国成立初期的乡土社会常是其主要舞台,彼时礼教束缚与生存压力交织,寡妇的“不守节”与小光棍的“不安分”往往成为乡村舆论的焦点,而豫剧则以直白炽热的唱腔、鲜活生动的人物,将这种隐秘的情感波澜搬上舞台,成为一面映照世情百态的镜子。

人物:在礼教夹缝中喘息的“边缘人”

这类剧目的核心人物通常有两位:一位是饱受生活磋磨的寡妇,一位是游走在生存线上的小光棍,寡妇的形象往往不是符号化的“烈女”,而是有血有肉的“活人”——她可能是年轻丧偶的寡妇,独自拉扯着年幼的孩子,在“饿死事小,失节事大”的礼教重压下,既要承受族人的白眼、邻里的闲话,又要为柴米油盐发愁,在“守节”的道德枷锁与“活下去”的现实需求间挣扎,比如传统剧目《小二黑结婚》中,小芹的母亲(虽非严格意义上的寡妇,但带有寡妇的生存困境)就常被塑造成这样的角色:她既心疼女儿的自由,又惧怕乡村宗法的权威,内心的矛盾与痛苦通过豫剧特有的“哭腔”演绎得淋漓尽致,字字带泪,句句含悲。

小光棍则是乡村社会中的“另类”——他可能是无田无地的佃户,可能是游手好闲的穷汉,也可能是被家族排挤的“光棍汉”,他社会地位低下,却往往带着一股未被礼教完全驯化的“野性”:敢爱敢恨,直率坦诚,甚至有些鲁莽,他的“光棍”身份不仅是生理上的未婚,更是经济与社会的双重边缘化:既无力承担传统婚姻的“彩礼”“婚房”等成本,也因身份低微而被排斥在乡村主流社交之外,但正是这样的“边缘人”,反而成了寡妇情感世界里的一束微光——他能帮她挑水劈柴,能在她受欺负时挺身而出,他的存在打破了寡妇孤独的生活,也点燃了她对“人”的温暖与尊严的渴望。

剧情:生存与情感的“双线纠缠”

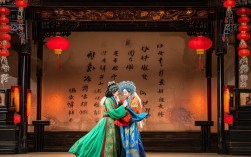

“寡妇与小光棍”的剧情,始终围绕“生存”与“情感”两条线展开,二者相互缠绕,互为因果,生存是底色:寡妇守着几亩薄田,却连耕牛都请不起,眼看庄稼要荒在地里;小光棍靠打短工度日,今天东家赏个馍,明天西家给碗粥,日子过得“吃了上顿没下顿”,在这样的生存困境下,两人最初的相遇往往是“互助”——寡妇给小光棍一碗热饭,小光棍帮寡妇修理漏雨的屋顶;寡妇教小光棍缝补衣服,小光棍给寡妇讲外头的见闻,这种基于生存需求的交集,在日复一日的相处中,逐渐发酵成微妙的情感。

情感是冲突的导火索,当两人的关系超出“普通乡邻”的界限,乡村的伦理秩序便立刻亮起红灯,族长会拿着族规上门训斥,邻居会指指点点说“寡妇不正经”,甚至寡妇的婆婆(若在世)也会以“败坏门风”为由逼迫她“改嫁”给指定的“老实人”(往往是同样贫困但更符合礼教规范的光棍),剧情往往进入高潮:寡妇在“情”与“理”的撕扯中痛苦不堪,她既怕连累小光棍,又舍不得这份难得的温暖;小光棍则因“冲动”而付出代价——可能被村中“权威”毒打,可能被剥夺打短工的机会,甚至被迫离开村庄,但正是这种“冲破”与“反抗”,让剧目有了灵魂:它不是对“私情”的简单歌颂,而是对底层人民追求“正常生活”的深切同情——寡妇要的不是“婚外情”,而是一个能遮风挡雨的“家”;小光棍要的不是“占便宜”,而是一个能相互扶持的“伴”。

结局往往带有悲剧底色,但也留有一丝暖意:可能是寡妇最终选择“跟人私奔”,在族人的唾骂中奔向未知的小光棍;可能是小光棍为了给寡妇“名分”,铤而走险却锒铛入狱,留下寡妇独自等待;也可能是两人妥协,在“礼教”的压迫下分离,但那份未被磨灭的情感,成为漫长余生里的慰藉,无论哪种结局,都撕开了乡土社会温情脉脉的面纱,暴露出礼教吃人的本质,也展现了小人物在绝境中迸发的人性光辉。

艺术特色:乡土气息与豫剧韵味的完美融合

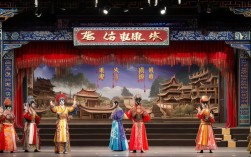

这类剧目的艺术魅力,在于它将豫剧的“乡土性”发挥到极致,唱腔上,大量运用豫剧的“本腔”与“哭腔”:寡妇独处时,用低沉的“本腔”唱出“守寡难,熬更难,难不过人情冷暖心头寒”;与小光棍相会时,又转为明快的“飞板”,唱出“一碗热汤暖心田,一句知心胜过年”;面对逼迫时,则用高亢凄厉的“哭腔”,将压抑已久的情绪喷薄而出,让观众听得心头发酸。

语言上,全是地道的河南方言与乡土俚语:“俺这心里,像猫抓似的”“恁家那婆子,净说些风凉话”“光棍苦,光棍难,光棍睡觉铺的稻草摊”,这些充满泥土气息的台词,让人物瞬间鲜活起来,仿佛就是隔壁村的张婶、李二,舞台道具也极简却真实:一个纺车、一把锄头、一盏煤油灯,便能勾勒出寡妇“白天种地,晚上纺线”的艰辛生活;小光棍肩上搭着破旧的褡裢,手里拎着半块馍,便将“打短工”的漂泊感演绎得淋漓尽致。

更难得的是,这类剧目从不回避“俗”,反而以“俗”见真——它不唱帝王将相,不才子佳人,只唱小人物的“吃喝拉撒、爱恨情仇”,正是这种“接地气”的叙事,让豫剧在民间拥有顽强的生命力,也让“寡妇与小光棍”的故事百年传唱不衰。

人物关系与关键冲突表

| 角色类型 | 代表人物 | 核心特征 | 主要冲突 |

|---|---|---|---|

| 寡妇 | 李氏(传统剧目常见名) | 丧偶、育有子女、坚韧隐忍,受礼教束缚但渴望温暖 | 守节道德 vs 生存需求;情感萌动 vs 舆论压力 |

| 小光棍 | 柱子、狗剩(乡土化昵称) | 贫穷、单身、直率善良,社会地位低下但敢爱敢恨 | 经济困窘 vs 情感需求;个人追求 vs 乡村规则 |

| 权威象征 | 族长、婆婆、乡绅 | 维护传统礼教,掌握乡村话语权 | 保守伦理 vs 人性解放 |

“寡妇与小光棍”的豫剧剧目,是乡土社会的“活化石”,它没有宏大的历史叙事,却用小人物的命运折射出时代的褶皱;它没有华丽的辞藻,却用最朴素的唱腔唱出了底层人民的悲欢,在“寡妇”与“小光棍”的相遇、相知、相守(或分离)中,我们看到的不仅是一段“禁忌之恋”,更是对“人”的基本权利——生存权、情感权、尊严权——的朴素渴望,这种渴望跨越时代,至今仍能引发观众的共鸣,这正是豫剧作为“地方戏”的魅力所在:它永远扎根于泥土,永远为普通人而唱。

相关问答FAQs

Q1:豫剧中“寡妇与小光棍”题材为什么能长期在民间流传?它反映了哪些社会问题?

A1:这类题材能长期流传,核心在于其“真实性”与“共鸣感”,它直面乡土社会的生存困境——寡妇的“守节”代价、小光棍的“光棍”之苦,是旧中国底层人民日常生活的真实写照,观众能在剧中看到自己或身边人的影子,产生强烈的情感代入,它撕开了封建礼教的虚伪面纱——“饿死事小,失节事大”的道德枷锁,与寡妇、小光棍“活下去、有个人疼”的基本需求形成尖锐冲突,这种对人性压抑的批判,让观众在共情中获得精神宣泄,豫剧直白炽热的表演风格(如哭腔、方言)与题材的“烟火气”高度契合,让故事更具感染力,易于在民间口耳相传,它反映的社会问题包括:封建礼教对女性的压迫、底层人民的经济贫困、乡村伦理秩序的僵化以及人性对自由与温暖的永恒追求。

Q2:这类剧目中的“寡妇”形象通常是正面还是负面?豫剧如何通过表演塑造这种复杂性?

A2:这类剧目中的“寡妇”形象绝非简单的“正面”或“负面”,而是充满复杂性的“立体人”,她们既是封建礼教的受害者(被迫守节、承受舆论压力),也是具有本能需求的普通人(渴望陪伴、追求幸福),豫剧通过多种表演手法塑造这种复杂性:一是唱腔变化——用低沉压抑的“本腔”表现她的孤独与痛苦,用明快轻柔的“慢板”表现她与小光棍相处时的温暖,用激越悲愤的“快二八板”表现她对礼教的反抗;二是身段动作——纺线时的佝偻背影(表现辛劳),与小光棍对视时的羞涩低头(表现情愫),面对逼迫时的挺直脊梁(表现倔强);三是台词细节——她会抱怨“守寡不如养头牛”(讽刺礼教无用),也会担心“连累了柱子”(体现善良),这种“骂中带怨、怨中带暖”的台词,让人物摆脱了“贞洁烈女”或“荡妇”的标签,成为一个让观众既心疼又敬佩的“活生生的人”。