京剧艺术作为中国国粹,以其程式化的表演、绚丽的服饰和丰富的脸谱塑造了众多经典人物形象,其中以历史人物为原型创作的剧目更是承载着深厚的文化内涵,清代名臣陈廷敬作为康熙朝的重臣,其清廉刚正的形象也被融入京剧舞台,形成了独具特色的艺术形象,通过京剧陈廷敬相关的图片,不仅能直观感受戏曲艺术的魅力,也能窥见历史人物在艺术加工后的鲜活呈现。

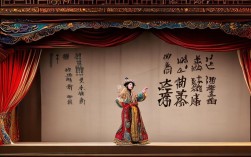

京剧陈廷敬的图片通常聚焦于其舞台扮相,而这一形象的核心在于“老生”行当的运用,老生是京剧中的重要行当,多扮演中老年男性,注重唱功和做功,分为文老生、武老生、红生等,陈廷敬作为文臣,属文老生范畴,其扮相讲究“庄重、儒雅”,通过面部化妆、服饰穿戴和身段动作共同构建人物气质,从图片可见,陈廷敬的脸谱多为“俊扮”,即不勾画复杂油彩,而是以自然肤色为基础,强调眉眼间的正气——眉峰微挑,眼神沉静,眼角略带细纹,凸显其历经世事的沉稳;唇边常贴“髯口”(胡须),以黑三绺(三缕短须)为主,象征其正值壮年或中年时期,既符合历史年龄设定,又暗合老生“宁老勿嫩”的化妆逻辑,通过髯口的梳理(如顺髯、撩髯)配合手势,传递人物情绪。

服饰是京剧陈廷敬图片中的视觉焦点,严格遵循清代官员“蟒袍玉带”的规制,同时融入戏曲艺术的夸张与美化,其常穿“蟒袍”,为圆领、大襟、右衽式样,明黄色或深蓝色底料上绣有“四爪蟒纹”(文臣多用四爪,象征低于皇权),蟒纹周围辅以江崖海水纹(象征江山稳固),衣料质感在图片中通过刺绣的立体感和光泽得以体现;腰系“玉带”,多为镶嵌宝石的革带,凸显身份尊贵;内衬“箭袖”(便于行动的窄袖),袖口外翻,露出“马蹄袖”(清代官员服饰特色),细节处还原历史风貌,足蹬“厚底靴”(高底靴),既增加身高,显人物挺拔,又与蟒袍的宽大下摆形成视觉平衡,整体服饰在图片中呈现出“威严而不失儒雅,庄重而富有层次”的艺术效果。

道具与身段动作的配合,让京剧陈廷敬的图片更具动态感染力,常见道具包括“笏板”(古代大臣上朝手持的手板,多为象牙或玉制),图片中陈廷敬常一手持笏板于胸前,一手轻捋髯口,这一“捋髯”动作是老生的标志性程式,既表现人物思考时的沉稳,也暗含其运筹帷幄的智慧;若表现“劝谏”情节,则笏板前伸,眼神坚定,身略前倾,通过“亮相”动作(瞬间的静止造型)定格人物刚正不阿的气质,舞台背景方面,图片多采用“一桌二椅”的传统布景,简约却留白丰富,通过灯光的明暗变化(如正面光突出人物,侧光勾勒轮廓)营造朝堂、书房等场景氛围,使观众的注意力聚焦于人物神态与动作。

不同剧目中的陈廷敬图片,也因其情节差异呈现细微变化,例如在表现其“少年得志”时,服饰色彩可能更明亮(如浅蓝蟒袍),身段挺拔,眼神中带锐气;而“晚年归隐”时,则可能着深色蟒袍,面容清癯,动作放缓,通过“甩袖”“背手”等程式传递淡泊心境,这些差异不仅丰富了人物形象,也让图片成为京剧“虚实相生”美学的直观载体——历史真实与艺术虚构在方寸舞台间交融,既让观众看到陈廷敬“清官”的历史印记,又感受到京剧“以形写神”的艺术追求。

以下是相关问答FAQs:

问题1:京剧中的陈廷敬形象与历史上的陈廷敬有哪些主要差异?

解答:历史上的陈廷敬以清廉、博学著称,官至文渊阁大学士,一生谨慎治学、勤勉政事;京剧中的陈廷敬则基于历史原型进行了艺术加工,性格上更突出“刚正不阿、敢于直谏”的戏剧冲突,情节上常设置“面君斥奸”“为民请命”等虚构桥段,以增强戏剧张力,京剧服饰在还原清代规制的基础上,融入了戏曲的夸张手法(如蟒袍纹样更繁复、色彩更鲜明),身段动作也更具程式化美感,与历史人物的实际言行存在艺术化差异。

问题2:如何通过京剧陈廷敬的图片辨别不同剧目的情节?

解答:可通过服饰细节、道具使用和身段动作综合判断,若图片中陈廷敬身着红色蟒袍、手持尚方宝剑,多为“钦差办案”类情节,红色象征威严,宝剑代表权力;若着深色补服(绣有仙鹤等禽纹)、手持奏折,多为“朝堂议事”情节,补服纹样体现品级;若服饰朴素、手持书卷,背景为书房,则多为“闭门著书”或“教子读书”的归隐情节,眼神的朝向(如怒目圆睁面向观众多为对峙情节,低眉垂目多为沉思情节)和髯口的动态(如抖髯表示愤怒,托髯表示凝思)也是关键线索。