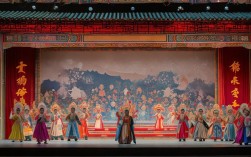

戏曲艺术作为中国传统文化的重要组成部分,塑造了众多深入人心的经典形象,包青天”无疑是家喻户晓的符号,包公戏以北宋名臣包拯为原型,融合民间传说与艺术想象,通过不同剧种的演绎,展现出清正廉明、铁面无私的清官形象,至今仍在舞台上焕发生机,以下从主要剧种、代表剧目及艺术特色等方面,梳理戏曲中的“包青天”作品。

京剧作为国剧,包公戏是其铜锤花脸行当的代表作,以唱腔雄浑、造型威严著称。《铡美案》是其中最经典的剧目,讲述包拯陈州放粮归来,在香山寺遇秦香莲告状,最终不顾国丈阻拦,铡死负义忘恩的驸马陈世美的故事,包龙图打坐在开封府”等唱段脍炙人口。《铡包勉》则聚焦包拯因侄儿包勉贪赃枉法而大义灭亲,展现了“法理不徇私情”的刚直。《打龙袍》通过包拯为仁宗皇帝认母的情节,增添了一丝温情,而《狸猫换太子》系列则以包拯查清宫廷冤案为主线,情节曲折,悬念迭生。

豫剧的包公戏带有浓厚的中原乡土气息,表演质朴豪放,贴近民间生活。《秦香莲》是豫剧的看家戏,常香玉等名角的演绎让“见皇姑”“铡美案”等场次成为经典,唱腔中既有对贫弱妇女的同情,也有对权贵的愤懑。《包青天》则是系列剧,包含《乌盆记》《铡郭槐》等故事,包公坐南衙”的念白铿锵有力,展现了包拯在民间断案的智慧与果决,豫剧包公形象更侧重于“为民做主”的亲民性,语言通俗,情感直白,深受普通观众喜爱。

越剧的包公戏则以柔美细腻见长,唱腔婉转,情感刻画入微。《包公赔情》是代表作,讲述包拯误斩展昭的义兄,后向展昭之母赔情的故事,通过“赔情”这一情节,展现了包拯铁面下的柔情与担当,唱腔如泣如诉,感人至深。《乌盆记》在越剧中则更注重悬疑氛围的营造,包公通过蛛丝马迹破案,过程曲折而充满人情味,越剧包公形象少了京剧的威严,多了几分江南文人的儒雅与悲悯。

黄梅戏的包公戏多取材于民间传说,风格轻快通俗,生活气息浓厚。《包公断乌盆》讲述了包公为贫民刘昌伸冤,查明乌盆冤案的故事,唱腔明快,语言活泼,带有浓郁的民间叙事色彩。《卖妙郎》则以包公调解家庭矛盾为主线,展现了“清官也解凡尘事”的一面,贴近百姓生活,易于理解。

秦腔作为西北最具代表性的剧种,其包公戏高亢激越,充满力量感。《打龙袍》中,包拯的唱腔如黄河奔腾,展现了西北人民的豪爽与正义感;《铡美案》的表演中,秦腔特有的“塌板”“怒音”等技巧,将包拯的愤怒与决绝表现得淋漓尽致,秦腔包公形象更像是民间正义的化身,粗犷而充满张力。

川剧的包公戏则融入了川剧“变脸”“藏刀”等绝技,表演形式丰富。《包公误》通过包拯因误判而自责的情节,展现了清官的反思精神,川剧的帮腔与锣鼓点增强了戏剧的感染力;《铡侄》中,包拯在公堂上的变脸,将内心的挣扎与坚定展现得栩栩如生,极具地域特色。

粤剧的包公戏吸收了南音、粤讴等元素,唱腔悠扬,行腔细腻。《陈世美不认妻》是粤剧经典,包公智斗国丈”的桥段,结合了粤剧的武功与对白,节奏紧凑,扣人心弦,粤剧包公形象更注重智慧与权谋的展现,在“情”与“法”的冲突中,凸显人物的复杂性。

以下为部分剧种包公戏代表剧目及特色概览:

| 剧种 | 代表剧目 | 剧情简介 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《铡美案》 | 包拯铡死负义驸马陈世美 | 铜锤花脸唱腔雄浑,脸谱黑额月象征明镜高悬 |

| 豫剧 | 《秦香莲》 | 包拯为贫妇秦香莲伸冤,铡陈世美 | 唱腔悲愤质朴,贴近民间生活,强调“为民做主” |

| 越剧 | 《包公赔情》 | 包拯误斩展昭义兄后向其母赔情 | 唱腔婉转细腻,情感刻画入微,展现包拯柔情一面 |

| 黄梅戏 | 《包公断乌盆》 | 包公查明刘昌被冤杀后制成乌盆的真相 | 风格轻快通俗,语言活泼,充满民间叙事色彩 |

| 秦腔 | 《打龙袍》 | 包拯为仁宗认母,揭露宫廷冤案 | 唱腔高亢激越,表演粗犷有力,充满西北地域特色 |

| 川剧 | 《包公误》 | 包拯因误判自责,最终纠正冤案 | 融入变脸、帮腔等绝技,戏剧冲突强烈,注重人物心理刻画 |

| 粤剧 | 《陈世美不认妻》 | 包智斗国丈,逼迫陈世美认妻 | 唱腔悠扬,结合武功与对白,展现包拯智慧与权谋 |

包公戏之所以经久不衰,不仅在于其“清官为民”的核心价值观契合了大众对公平正义的向往,更在于各剧种结合自身艺术特色,塑造了多元立体的包公形象——他既有铁面无私的威严,也有悲天悯人的柔情;既有断案如神的智慧,也有直面错误的担当,这些作品不仅是中国戏曲艺术的瑰宝,更是承载着中华民族传统文化精神的重要载体。

FAQs

问:包公戏中“铡美案”为何成为最经典的剧目?

答:“铡美案”之所以经典,首先在于其强烈的戏剧冲突:贫贱夫妻与富贵荣华的对比、伦理道德与权势压迫的对抗,矛盾尖锐且贴近人性;包拯在“法”(国法)、“情”(皇亲国戚求情)、“理”(百姓公愤)之间的抉择,深刻展现了清官的担当;剧目中“秦香莲哭坟”“包公怒铡陈世美”等场次情感饱满,唱腔设计极具感染力,加之各剧种争相演绎,使其成为跨越地域、阶层的文化符号。

问:不同剧种的包公形象为何存在差异?

答:差异主要源于地域文化与艺术传统的不同,京剧作为宫廷化、程式化的剧种,包公形象威严庄重,突出“神化”色彩;豫剧、秦腔等北方剧种受民间文化影响深,包公更接地气,强调“为民做主”的亲民性;越剧、黄梅戏等南方剧种细腻柔美,侧重刻画包公的内心情感与人性温度;川剧、粤剧则结合地方绝技,在表演形式上更具创新性,凸显包公的智慧与灵活性,这些差异既体现了戏曲艺术的多样性,也让包公形象在不同地域观众中产生共鸣。