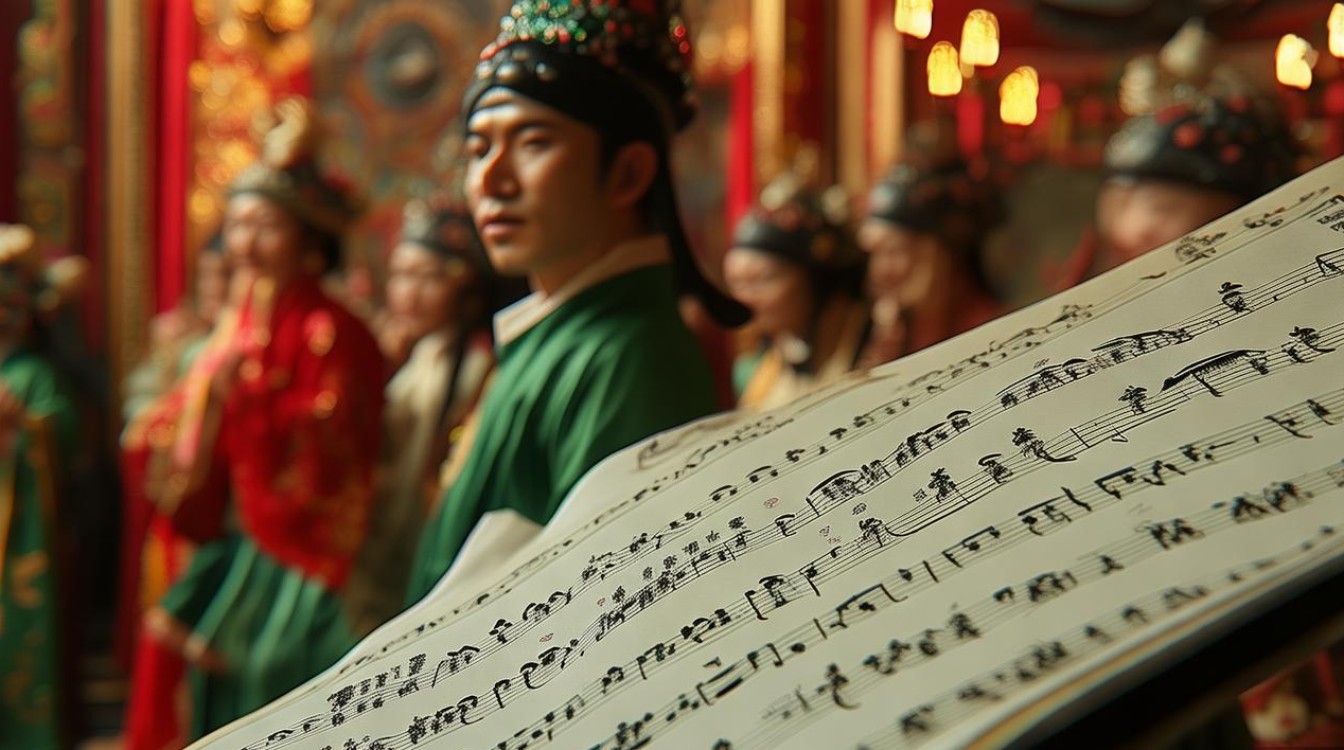

京剧《龙江颂》作为现代京剧的经典剧目,其音乐伴奏谱是塑造人物形象、推动剧情发展的重要载体,该剧创作于1960年代,以“龙江精神”为主题,在传统京剧音乐基础上融入时代气息,伴奏谱既保留了京剧“西皮”“二黄”等核心板式,又创新运用了交响化配器手法,形成了独特的艺术风格。

《龙江颂》的伴奏谱分为文场与武场两大部分,文场以拉弦、弹拨、吹管乐器为主,武场则以打击乐为核心,文场乐器中,京胡是领奏乐器,负责旋律的主干线条,其音色高亢明亮,在唱段过门中常采用“加花变奏”技巧,增强音乐的流动性;京二胡作为中音声部,与京胡形成八度呼应,使旋律更饱满;月琴、三弦等弹拨乐器则以“轮指”“滚奏”等技法点缀节奏,尤其在流水板、快板等板式中,能营造明快的推进感,吹管乐器中的笛子、唢呐则用于渲染特定情境,如第二场“抢险合龙”中,唢呐模拟风声、水声,与弦乐交织出紧张氛围;而《一轮红日照山乡》等唱段中,笛子的清亮音色则烘托出丰收的喜悦。

武场伴奏是京剧音乐的“骨架”,《龙江颂》的武场在传统“锣鼓经”基础上进行了拓展,板鼓作为指挥乐器,通过“搓板”“抽头”等鼓点控制节奏速度,如李志田转变思想的“二黄导板”段落,板鼓先以散板铺垫,再转入“垛板”时用“八大仓”的密集节奏强化情绪转折;大锣、铙钹、小锣则通过“一击”“三击”“收头”等组合,表现不同场景的情绪,如斗争场面的“急急风”与抒情段落的“长锤”形成鲜明对比,值得一提的是,剧中“送米”等情节中,武场还创新加入了“云锣”“木鱼”等民族打击乐,丰富了音色层次。

从板式设计看,《龙江颂》的伴奏谱紧扣剧情需求,核心唱段“望北京使我心潮激荡”采用“二黄导板-回龙-原板”结构:导板部分京胡散板演奏,旋律自由舒展,表现江水英远眺北京的激荡心情;回龙段通过连续的切分节奏与低音区旋律,凸显内心的坚定;原板段落则节奏平稳,弦乐与弹拨乐交织,形成层层递进的张力,而“让革命的红旗插遍四方”这一经典唱段,则以“西皮流水”板式为主,旋律明快跳跃,伴奏中月琴的轮指与板鼓的“快长锤”配合,展现出积极向上的精神风貌。

伴奏谱的记谱方式也颇具特色,传统京剧多用“工尺谱”,而《龙江颂》因创作年代较新,普遍采用简谱与五线谱结合的形式,便于现代乐手演奏,谱面中不仅标注了音符、节奏,还详细记录了弓法、指法及强弱变化,如京胡的“颤音”“打音”技巧用“tr”“⊙”等符号标记,武场锣鼓经则以文字谱与节奏谱结合呈现,确保演奏的准确性,为适应现代剧场音响需求,伴奏谱中还标注了乐器的平衡比例,如弦乐群与吹管乐的声部融合度,避免传统京剧“文武场争音”的问题。

在传承与发展中,《龙江颂》伴奏谱已成为研究现代京剧音乐的重要文本,近年来,院团在复排时既保留原谱的经典设计,又根据当代审美进行微调,如增加弦乐群的厚度,或用电子合成器模拟部分民族乐器的音色,使音乐更具时代感染力,其伴奏谱的整理出版,也为京剧音乐教学提供了鲜活案例,让学习者得以深入理解“传统为根、创新为魂”的艺术创作理念。

主要唱段伴奏谱信息简表

| 唱段名称 | 板式结构 | 文场主奏乐器 | 武场特色节奏型 | 情感表达 |

|---|---|---|---|---|

| 望北京使我心潮激荡 | 二黄导板-回龙-原板 | 京胡、京二胡 | 散板-搓板-垛板 | 激动、坚定、信念 |

| 一轮红日照山乡 | 西皮原板-流水 | 笛子、月琴 | 快长锤-收头 | 喜悦、希望、赞美 |

| 让革命的红旗插遍四方 | 西皮流水-二六 | 京胡、三弦 | 急急风-四击头 | 豪迈、奋进、号召 |

FAQs

Q:京剧《龙江颂》伴奏谱与传统京剧伴奏谱的主要区别是什么?

A:区别主要体现在三方面:一是配器上,传统京剧伴奏以“三大件”(京胡、京二胡、月琴)为核心,而《龙江颂》融入了交响化配器,增加了弦乐群、铜管及更多民族乐器,丰富了和声与音色层次;二是板式创新,传统京剧板式相对固定,《龙江颂》根据现代剧情需求,对“导板”“流水”等板式进行了速度与情绪的拓展,如将二黄原板与西皮流水融合,形成对比;三是记谱规范,传统伴奏谱多依赖口传心授,而《龙江颂》采用标准化简谱与五线谱,详细标注演奏技法与力度记号,更利于普及与传承。

Q:学习《龙江颂》伴奏谱需要掌握哪些基础?

A:首先需具备京剧音乐基础,熟悉“西皮”“二黄”等声腔特点及常用锣鼓经,如“慢长锤”“急急风”等;其次要掌握主奏乐器(如京胡)的演奏技巧,包括“揉弦”“颤音”“换把”等,以及不同板式的弓法变化;需理解剧情与人物情感,能通过伴奏的强弱、快慢变化配合唱腔情绪,如《抢险合龙》中需用密集节奏营造紧张感,《丰收凯歌》则需用明快旋律表现喜悦,建议结合音频资料与乐谱对照练习,同时向资深琴师学习传统韵味与现代技法的结合。