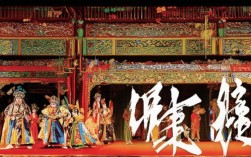

京剧作为中国国粹,其脸谱艺术以鲜明的色彩、夸张的纹饰和象征性的符号,塑造出一个个性格鲜明的舞台形象,而在众多脸谱类型中,“带胡子脸谱”尤为独特,它不仅是人物年龄、身份的外在标识,更是性格、命运的艺术浓缩,京剧中的“胡子”在行话中称为“髯口”,不同样式、颜色、材质的髯口,配合各异的脸谱色彩与纹饰,共同构建了京剧人物“一眼识人”的视觉密码。

髯口的种类与样式:从“形”定“格”

京剧髯口的种类繁多,依据角色身份、年龄、性格的差异,主要分为满、扎、三髯、吊、四喜、五撮等十余种,每种样式都有固定的使用规范,与脸谱形成紧密呼应。

| 髯口类型 | 样式特点 | 长度与材质 | 适用角色 | 脸谱风格关联 |

|---|---|---|---|---|

| 满髯 | 连鬓胡须,覆盖整个下颌,分上、中、下三绺 | 长度约30-50厘米,材质多为马毛、人发或丝线 | 帝王、重臣、老将 | 脸谱色彩庄重,纹饰繁复(如关羽红脸配黑满,象征忠义) |

| 扎髯 | 两绺胡须,分垂于口角,形如“八”字 | 长度约15-25厘米,材质较硬,常用人发或牦牛毛 | 性格粗犷的武将、草莽英雄 | 脸谱多浓眉大眼,色彩对比强烈(如张飞黑脸配扎髯,表现勇猛暴躁) |

| 三髯 | 三绺胡须,中绺长,两绺短,分“黑三”“白三”“黪三” | 长度20-40厘米,中绺下垂,两绺微翘 | 文臣、谋士、儒将 | 脸谱以素净为主,突出眉眼神态(如诸葛亮黑脸配黑三,表现智慧沉稳) |

| 吊髯 | 胡须用细线系于耳部,自然下垂,可随风摆动 | 长度10-30厘米,材质柔软,多用丝线 | 诙谐角色、小人物或落魄文人 | 脸谱多带笑纹或三角眼,线条诙谐(如《群英会》蒋干白脸配吊髯,表现迂腐自大) |

| 四喜髯 | 额下与两鬓共四绺胡须,形如“四”字 | 长度较短,约10-20厘米,材质细密 | 年老但地位较低的平民 | 脸谱多为淡色,略带皱纹,突出沧桑感(如《打渔杀家》萧恩白脸配四喜髯,表现江湖侠气) |

这些髯口不仅是装饰,更是人物身份的“名片”,帝王多用“黑满”或“白满”,象征威严与资历(如乾隆帝常戴黑满髯);而谋士多用“黑三”,体现儒雅与智慧(如刘备的“白三”则因仁厚性格更显亲和)。

带胡子脸谱的行当特征:从“行”辨“人”

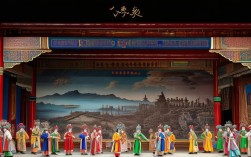

京剧分生、旦、净、丑四大行当,生”与“净”是带胡子脸谱的主要载体,不同行当对髯口与脸谱的搭配有严格的艺术规范。

生行:以“髯”定“龄”,以“谱”显“格”

生行扮演男性角色,分老生、小生、武生等,其中老生是带胡子脸谱的核心行当,老生根据年龄与身份,又分“文老生”与“武老生”,髯口与脸谱的搭配各有侧重。

- 文老生:多戴“三髯”或“满髯”,脸谱以“本色脸”为主,仅在眼角、眉梢略施纹饰,突出“真”,如《空城计》诸葛亮,黑脸配黑三髯,额头皱纹细密,象征运筹帷幄的智者;《捉放曹》陈宫,白脸配白三髯,眉间带“愁纹”,表现其忠直与悔恨。

- 武老生:多戴“扎髯”或“黑满”,脸谱色彩浓烈,眉骨、颧骨处常勾“立眉”或“纹路”,突出“刚”,如《定军山》黄忠,红脸配扎髯,眉眼上挑,表现老当益壮的勇武;《状元媒》寇准,黑脸配黑满,额头勾“太极图”,象征其足智多谋。

净行:以“髯”壮“威”,以“谱”传“神”

净行俗称“花脸”,以夸张的脸谱和粗犷的唱腔塑造性格鲜明的角色,带胡子脸谱的净角多为性格豪放或权势显赫的人物。

- 净角髯口:多用“满髯”,色彩与脸谱主色调一致,形成“色统一”的视觉效果,如《群英会》曹操,白脸配白满髯,眉间勾“奸纹”,嘴角下垂,象征“奸雄”本色;《锁五龙》单雄信,黑脸配黑满髯,额头勾“火焰纹”,表现其刚烈不屈。

- 特殊净角:部分“铜锤花脸”(唱功花脸)也用“扎髯”,如《二进宫》徐延昭,紫脸配扎髯,勾“虎眼”“獠牙”,象征其忠勇耿直。

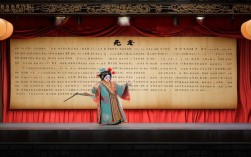

丑行:以“髯”破“正”,以“谱”显“谐”

丑行多扮演滑稽或奸诈的小角色,带胡子脸谱的丑角常用“吊髯”或“丑三髯”,脸谱多带“笑纹”或“三角眼”,打破传统脸谱的庄重感,如《女起解》崇公道,豆腐块脸配吊髯,嘴角上挑,表现其善良诙谐;《审头刺汤》汤勤,白脸配丑三髯,眉眼带“三角纹”,象征其阴险狡诈。

髯口与脸谱的符号化表达:从“形”到“神”的艺术升华

京剧带胡子脸谱的核心魅力,在于通过“髯口样式+脸谱色彩+纹饰符号”的组合,形成一套“符号化”的表达体系,让观众无需台词即可“见人知性”。

- 色彩象征:髯口颜色与脸谱主色调呼应,强化人物性格,如“黑髯”多表忠正(包公黑脸配黑满)、“白髯”多表奸诈(曹操白脸配白满)、“红髯”多表勇猛(关羽红脸配黑满,因“红脸为忠,黑髯为威”)。

- 纹饰隐喻:脸谱纹饰与髯口样式结合,暗示人物命运,如《野猪林》林冲,初为白脸配黑三髯(象征正直),后因蒙冤,脸谱勾“囚纹”,髯口变“黪三”(象征沧桑),暗示命运转折。

- 动态配合:表演中,髯口通过“甩髯”“挑髯”“吹髯”等动作,与脸谱表情互动,增强表现力,如《辕门斩子》佘太君,白脸配白满,怒时“甩髯”,表现震怒;《徐策跑城》徐策,黑脸配黑三,喜时“挑髯”,表现激动。

带胡子脸谱的文化内涵:从“戏”到“史”的传承

京剧带胡子脸谱不仅是艺术形式,更是中国传统文化的载体,它承载着“忠奸分明”“善恶有报”的伦理观念,如红脸关羽的“忠义”、白脸曹操的“奸诈”、黑脸包公的“公正”,通过脸谱与髯口的固化形象,成为民间“忠孝节义”的视觉教材,不同历史时期的服饰、礼仪也融入髯口设计,如明代官员多戴“满髯”,清代武将多戴“扎髯,折射出京剧对历史的艺术化再现。

相关问答FAQs

Q1:京剧髯口的材质有哪些?不同材质有何区别?

A:京剧髯口的材质主要有马毛、人发、牦牛毛、丝线等,马毛质地粗硬,多用于武将的“扎髯”(如张飞),表现粗犷勇猛;人发柔软自然,多用于文臣的“满髯”“三髯”(如诸葛亮、刘备),体现儒雅沉稳;牦牛毛毛色较深,多用于黑髯、黪髯,增强立体感;丝线则多用于丑角的“吊髯”,轻盈易摆,突出诙谐感,不同材质的选择,需与角色性格、舞台效果相匹配,以达到“形神兼备”的艺术效果。

Q2:为什么京剧中的老年角色多戴白髯,而年轻角色不戴胡子?

A:京剧脸谱与髯口的色彩具有象征性,“白色”在中国传统文化中代表“衰老”“沧桑”,因此老年角色多戴“白满”“白三”“白吊”等白髯,直观体现年龄特征(如《四郎探母》佘太君、《岳母刺字》岳母),而年轻角色(如小生、武生)不戴胡子,一方面是生理特征的真实反映,另一方面通过“无须”的形象,突出其青春活力,与老生的“稳重”、净角的“威猛”形成对比,形成“老中青”的角色层次感,这种“以色代龄”“以形代貌”的艺术手法,是京剧“虚实相生”美学观的典型体现。